laboratoire écologie et art pour une société en transition

Peau Pierre

Peau Pierre est un projet de Ritó Natálio et least qui avait pour objectif de sortir la question de la transition, à la fois de genre et environnementale, de l’invisibilité dans le discours public. Peau Pierre a diffusé une écologie de l’éducation dans une perspective écotransféministe, c’est-à-dire la conviction que l’idéologie qui sous-tend des formes d’oppression telle que celles basées sur la race, la classe, le genre, la sexualité, les capacités physiques et les espèces est la même idéologie qui consacre l’oppression de l’environment.

Des ateliers d’exploration performatifs ont été organisés et une équipe de recherche a été constituée pour analyser et recueillir des documents historiques, archivant des mémoires écotransféministes du territoire suisse. En parallèle, la pratique du récit et de l’écriture fictionnelle a été abordée afin d’envisager d’autres perspectives et de proposer des solutions politiques concrètes à des préoccupations écologiques.

Le projet a impliqué des chercheur·euse·x·s et des étudiant·e·x·s de départements universitaires de disciplines multiples (études de genre, lettres et écologie), des associations locales travaillant avec des groupes marginalisés et des jeunes de la communauté LGBTQIAP+.

L’équipe de Peau Pierre a cocrée un Glossaire de la transition afin d’élaborer une forme d’éducation environnementale qui encourage les pratiques artistiques comme un moyen de comprendre et d’appliquer la théorie écologique aux défis sociétaux.

la recherche

La première phase du projet s’est concentrée sur des rencontres et des entretiens avec des personnes de la communauté LGBTQIAP+ de Genève et des universitaires en Suisse romande issus de diverses disciplines (sciences de l’environnement, médecine, écologie, études de genre, arts visuels) dans le but de former un groupe de recherche transdisciplinaire. À travers une série de réunions à Genève et des recherches individuelles sur l’histoire locale LGBTQIAP+ (janvier-juin 2024), le groupe de recherche a identifié des enjeux critiques et des connexions entre la transition de genre et la transition environnementale. Ces questions incluaient la pollution hormonale de l’eau, la relation entre l’exploration alpine et l’identité de genre, l’évolution et la régression des lois régissant l’affirmation de genre, les pratiques minières comme métaphore, et l’invisibilité de la communauté queer dans l’espace public.

les ateliers

Ritó Natálio, en collaboration avec l’artiste résident Jonas Van, a mené une série d’ateliers pour explorer explorer les possibilités du savoir incarné. Imaginer un paysage en touchant le dos d’un compagnon d’étude, créer une chaîne humaine pour transporter de l’eau avec le corps ou partager des souvenirs et des histoires autour d’un repas – chacune de ces expériences sert de point de départ à de nouveaux imaginaires transformateurs de l’action politique. Les ateliers ont été organisés avec des jeunes, des étudiants (UNIGE, master en Innovation, développement humain et durabilité), des artistes de L’Abri (un lieu culturel dont la mission est l’accompagnement et la promotion d’artistes émergent·e·x·s) et l’association Le Refuge (un espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ+ 18< en difficulté).

les outils d’imagination politique

S’inspirant des expériences du groupe de recherche et des ateliers, les premières entrées d’un Glossaire de la Transition ont été publiées. Ce texte, à travers la fiction, déplace conceptuellement certains termes et notions liés à la transition environnementale (ex. : corps-glacier) ou à la transition de genre (ex. : hormones) vers une perspective écotransféministe. Le Glossaire est diffusé comme un outil d’imagination politique. Parallèlement, l’artiste en résidence Jonas Van a créé Corps Voyageur, une capsule sonore qui documente de manière artistique des moments clés des premiers ateliers.

newsletter

Toutes les actions participatives et les lieux seront communiqués sur notre site et via la news de least.

équipe artistique

Ritó (Rita Natálio)

Jonas Van – artiste en résidence least

groupe de recherche

Denise Medico (psychologue et sexologue, fondatrice du Centre3 – Lausanne et doctorante à UQAM - Montréal)

Cyrus Khalatbari (artiste, designer et doctorant à la HEAD – Genève, EPFL – Lausanne)

Stella Succi (historienne de l’art et chercheuse least)

least remercie toutes les personnes qui ont contribué au projet en partageant leur temps, leurs savoirs et leurs ressources :

Centre3; Fondation Agnodice; Karine Duplan; Ilana Eloit; La Manufacture; L’Abri; Le Refuge; Lucrezia Perrig; Nicolas Senn; Maison Saint-Gervais; Miriam Tola; UNIGE / Marlyne Sahakian; UNIGE / Peter Bille Larsen.

médias

Transformer le savoir

Texte

Tout savoir est situé dans des contextes et des corps.

Peau Pierre

Faire commun

La « vie » des objets

Texte

La matière ne devrait pas être conçue comme passive et inerte, mais comme dotée d’une vitalité intrinsèque.

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Peau Pierre

Comme la petite pierre est heureuse

Texte

Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante.

Peau Pierre

Arpentage

Faire commun

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

La vie minérale

Texte

La reconnaissance de notre enchevêtrement avec les processus géologiques.

Peau Pierre

Repenser la transition

Texte

Un entretien avec Denise Medico.

Peau Pierre

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Texte

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain et qui évince l’idée d’un résultat final.

Peau Pierre

CROSS FRUIT

Peau Pierre: une capsule sonore

Audio

« Lorsque nous nous sommes finalement touchés, l’eau a été un intermédiaire de cette rencontre».

Peau Pierre

Spillovers

Texte

Un essai de science-fiction sur l’eau et un manuel sexuel créé par Rita Natálio.

Peau Pierre

Corps d’eau

Texte

Embrasser l’hydroféminisme.

Vivre le Rhône

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

Intimité entre étrangers

Texte

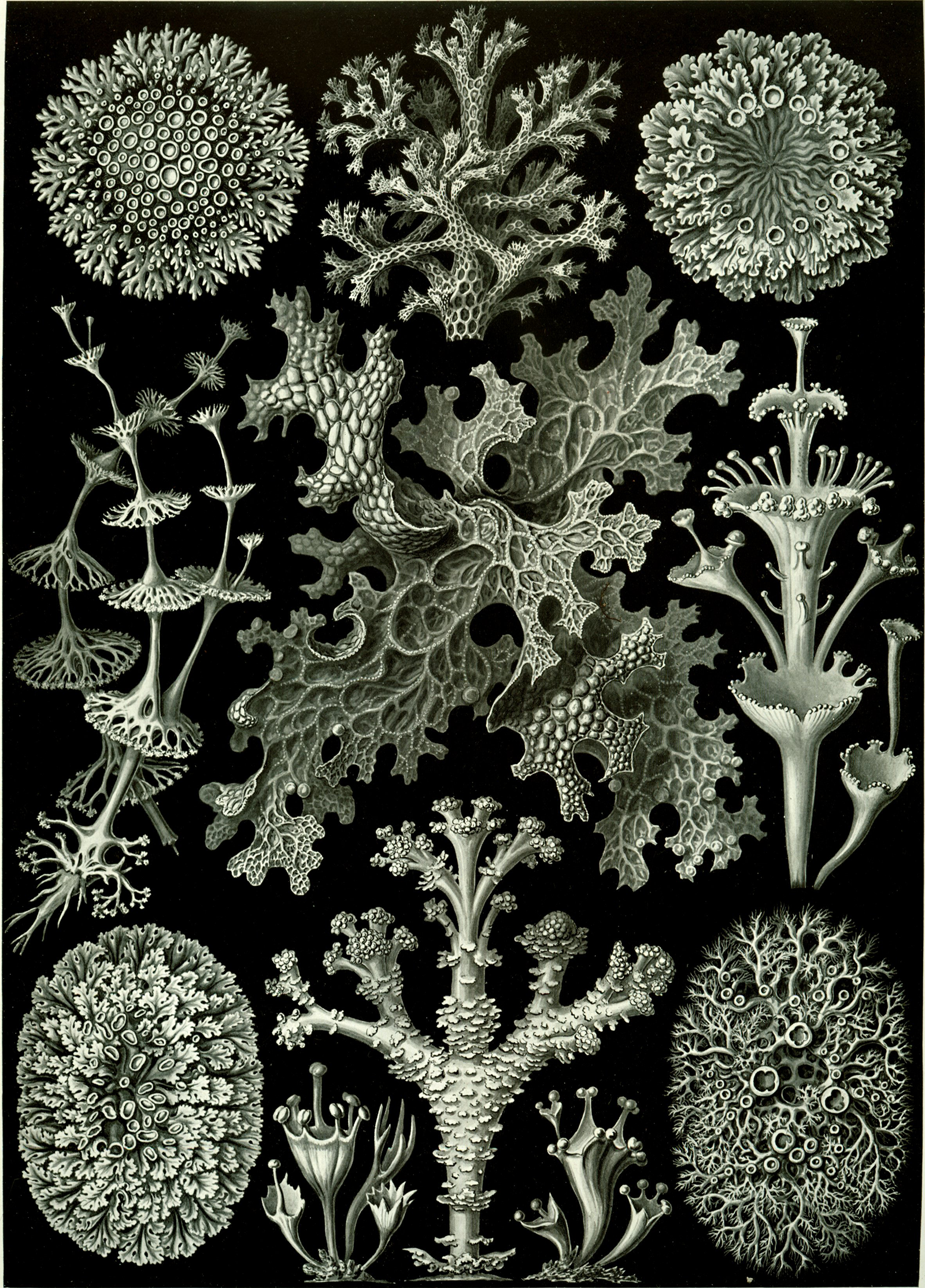

Les lichens nous parlent d’un monde vivant dans lequel la solitude n’est pas une option viable.

Common Dreams

Faire commun

CROSS FRUIT

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

GLOSSAIRE DE LA TRANSITION (T — T) par Ritó Natálio

Texte

Une fiction spéculative collective éco-transféministe.

Peau Pierre

Transformer le savoir

Le savoir, en particulier le savoir scientifique, est généralement perçu comme quelque chose de neutre, universel et abstrait. Cette illusion, qui lui confère autorité et prestige, masque pourtant le fait que tout savoir est situé dans des contextes et des corps, et que chaque acte de recherche naît d’une rencontre avec la matière et avec l’autre. C’est à partir de cette tension que de nombreuses théories contemporaines ont développé une critique radicale de la vision dominante, proposant de penser la connaissance comme une expérience incarnée et relationnelle.

Dans Situated Knowledges, Donna Haraway déconstruit la fiction d’une science « objective ». Elle rappelle que tout regard est toujours partiel et situé : il n’existe pas de point de vue neutre, mais seulement des perspectives incarnées, qui impliquent une responsabilité et exigent « le projet d’une science capable d’offrir une explication plus adéquate, plus riche, meilleure, qui nous permette de bien vivre dans le monde, en relation critique et réflexive avec nos pratiques de domination, celles des autres, et avec les parts inégales d’oppression et de privilège qui façonnent toute position. En termes philosophiques traditionnels, le problème est peut-être plus éthique et politique qu’épistémologique ». Haraway montre ainsi que l’objectivité ne consiste pas à effacer hypocritement la partialité, mais à la rendre explicite et à répondre des relations qui la rendent possible. Ce déplacement transforme la science en ce qu’elle appelle une « science succédante » (successor science) : non plus une possession abstraite de vérités, mais une pratique située qui reconnaît son enracinement dans les corps et les histoires.

Ce principe prend une forme concrète dans la pédagogie de bell hooks. Dans Teaching to Transgress, la salle de classe n’est pas décrite comme un espace neutre de transmission du savoir, mais comme un lieu traversé par des identités, des émotions, des désirs et des réciprocités. L’enseignement devient une « pratique de la liberté » : non plus la simple communication de contenus, mais l’ouverture d’un espace où les expériences vécues entrent dans le processus de formation, et où les formats pédagogiques sont sans cesse rediscutés et cocréés collectivement par ce que hooks appelle la learning community. À rebours de l’idéal académique d’une didactique aseptisée, hooks, depuis sa position de femme noire dans une université blanche, revendique la valeur du corps, des histoires personnelles et de la dimension processuelle comme conditions nécessaires de l’apprentissage. Car le but de l’enseignement, pour hooks, est de guider l’action et la réflexion afin de transformer le monde, de convertir le will to know en will to become.

Dessin: Anaëlle Clot.

Une autre position influente à cet égard se trouve dans les écrits d’Eduardo Viveiros de Castro sur le « perspectivisme amérindien », défini comme la conception « selon laquelle le monde est habité par différentes sortes de sujets ou de personnes, humains et non-humains, qui appréhendent la réalité depuis des points de vue distincts ». Cette définition pourrait rappeler le relativisme, mais elle en renverse en fait l’hypothèse : il n’existerait pas une seule « nature » physique interprétée par une pluralité de cultures. Au contraire, il existerait une seule « culture », partagée par tous les êtres, y compris les animaux non humains, qui se perçoivent comme des personnes et partagent socialité et croyances. Il y aurait une multiplicité de « natures » car chaque type d’être perçoit et habite un monde différent. Ainsi, les jaguars voient le sang comme de la bière de manioc : ce qui apparaît comme une donnée objectif est, dans cette cosmologie, le résultat d’une perspective incarnée. L’une des conséquences de cette ontologie est un renversement de la conception occidentale de la « culture » : « la création-production est notre modèle archétypal de l’action (…) tandis que la transformation-échange correspondrait sans doute mieux aux mondes amérindiens et à d’autres mondes non modernes. Le modèle de l’échange suppose que l’autre du sujet est un autre sujet, et non un objet ; et c’est précisément ce dont il s’agit dans le perspectivisme ».

Dans Making de Tim Ingold, le discours sur le savoir incarné s’entrelace étroitement à l’expérience du faire, privilégiant au cumul de données le développement d’une attention sensible et corporelle, « contre l’illusion que les choses pourraient être ‘théorisées’ indépendamment de ce qui se passe dans le monde autour de nous ». Dans cette perspective, « le monde lui-même devient un lieu d’étude, une université qui ne comprend pas seulement des enseignants professionnels et des étudiants inscrits, enrégimentés dans leurs départements académiques, mais des personnes partout, ainsi que toutes les autres créatures avec lesquelles (ou parmi lesquelles) nous partageons nos vies et les territoires où nous – et elles – habitons. Dans cette université, quelle que soit notre discipline, nous apprenons de ceux avec qui (ou avec quoi) nous étudions. Le géologue étudie avec les roches autant qu’avec ses professeurs ; il apprend d’elles, et elles lui disent des choses. De même le botaniste avec les plantes, et l’ornithologue avec les oiseaux ». D’où la critique des formes académiques traditionnelles, qui prétendent expliquer le monde comme si le savoir pouvait être construit après coup, en expulsant le corps et la pratique. Pour Ingold, au contraire, penser et faire ne sont pas séparables : « les matériaux pensent en nous, tandis que nous pensons à travers eux ». C’est dans cette logique que l’introduction de pratiques artistiques et manuelles dans son enseignement prend une place centrale : elles montrent que le savoir naît du corps qui expérimente, dans une correspondance avec les matériaux qui participent activement à la transformation. L’objectif ultime n’est pas de documenter de l’extérieur, mais de transformer : si l’apprentissage nous change nous-mêmes, il doit aussi être restitué au monde, en ouvrant d’autres possibilités de relation.

Ces voix diverses convergent en un point : le savoir n’est jamais détaché du monde, mais prend forme dans l’interaction avec des corps, des matériaux et des relations. Il ne s’agit pas de nier la rigueur ni l’importance des institutions académiques, mais de rappeler que le savoir s’appauvrit lorsqu’il efface les conditions incarnées et situées dont il émerge. Rendre centrales ces dimensions, c’est transformer le savoir, d’instrument de domination en pratique écologique de coexistence, où les frontières disciplinaires s’estompent et où la description cède le pas à l’expérience collective et transformatrice. C’est dans cet espace de recherche et d’expérimentation que s’inscrivent les démarches de least : des démarches qui instituent des équipes transdisciplinaires où chacun occupe une place égale et s’engage à franchir les frontières de sa propre discipline, qui privilégient la logique processuelle à celle du résultat, et qui ouvrent, par la pratique artistique, de nouvelles modalités d’élaboration et de transmission des savoirs.

La « vie » des objets

La relation entre les êtres humains et les objets, entre le sujet et la matière, est traditionnellement envisagée en termes d’utilisation, voire de domination. La philosophie occidentale, hormis quelques exceptions, a généralement opéré une distinction stricte entre le monde humain et le monde des choses, attribuant au premier une primauté absolue en matière de capacité d’action et d’intentionnalité.

Pourtant, dans notre expérience quotidienne, cette séparation entre nous et le monde des objets se révèle bien plus nuancée, dynamique et interactive. D’un point de vue pragmatique, il suffit de penser à la myriade de technologies qui nous entourent – de la fourchette aux réseaux informatiques – et qui influencent nos existences. Sur le plan symbolique, les objets jouent également un rôle fondamental dans la construction des identités individuelles et collectives, participant activement à la formation des représentations culturelles, affectives et sociales. Dans cette perspective, la distinction stricte entre sujet et objet s’estompe, laissant place à un réseau d’interactions mutuelles plus complexe.

Dans ce contexte, la penseuse Jane Bennett propose le concept de « matière vibrante » : la matière ne devrait pas être conçue comme passive et inerte, mais comme dotée d’une vitalité intrinsèque. Les objets et la matière ne se réduisent pas à de simples instruments soumis à la volonté humaine, mais exercent une capacité d’action qui leur est propre, influençant les humains et participant activement à la construction du monde social et politique. Selon Bennett, la réalité doit être appréhendée comme une série d’« assemblages », où matière vivante et inerte, animaux et objets, particules, écosystèmes et infrastructures concourent à parts égales à la production d’effets. Parmi les exemples analysés dans le livre Vibrant Matter, figure la panne d’électricité majeure qui a frappé le réseau nord-américain en 2003, plongeant des millions de personnes dans l’obscurité – un événement qui montre à quel point une entité supposément dénuée de pouvoir d’agir peut exercer une influence déterminante sur les humains. Comme elle l’écrit : « Pour le matérialiste vitaliste, le réseau électrique doit être compris comme un mélange volatil de charbon, de sueur, de champs électromagnétiques, de programmes informatiques, de flux d’électrons, d’intérêts économiques, de chaleur, de modes de vie, de combustibles nucléaires, de plastique, de fantasmes de maîtrise, de statique, de lois, d’eau, de théories économiques, de fils et de bois – pour ne citer que quelques actants. » En analysant la chaîne des causes ayant conduit à cette panne, Bennett met en lumière son caractère émergent, qui remet en question les concepts traditionnels de responsabilité et de causalité, ainsi que la distinction entre sujet et objet. Si une telle approche se manifeste évidemment dans un événement de grande ampleur, elle peut être étendue à l’ensemble de notre expérience du monde.

Par ailleurs, sur le plan scientifique, les distinctions classiques entre matière vivante et non-vivante, organique et inorganique, tendent à s’estomper. Des matériaux considérés comme inertes se révèlent capables de croissance, d’auto-organisation, d’apprentissage et d’adaptation à l’environnement. L’idée selon laquelle l’intelligence serait une propriété exclusivement humaine est désormais obsolète et trompeuse : c’est sur ce postulat que repose Parallel Minds de la chimiste et théoricienne Laura Tripaldi. Dans ce livre, elle s’attarde notamment sur le concept d’interface, que nous associons souvent aux technologies numériques, mais qui, en chimie, désigne un espace tridimensionnel doté de masse et d’épaisseur, où deux substances distinctes entrent en contact. Dans cet espace d’interaction, les matières adoptent des comportements singuliers : Laura Tripaldi prend l’exemple de l’eau qui, au contact d’une surface lisse, adopte la forme d’une goutte.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Plus qu’une notion technique, l’interface nous invite à repenser notre relation à la matière : « L’interface est le produit d’une relation réciproque, dans laquelle deux corps en interaction fusionnent pour former un matériau hybride, distinct de ses composantes initiales. Encore plus significatif, l’interface n’est pas une exception : elle constitue l’essence même de notre expérience matérielle. Nous ne touchons jamais qu’une surface, mais il s’agit d’une surface tridimensionnelle et dynamique, qui pénètre à la fois l’objet et notre propre perception. »

L’acte de « toucher » est également au centre de la pensée de la philosophe et physicienne Karen Barad. Dans son ouvrage On Touching – The Inhuman That Therefore I Am, Barad explique que, du point de vue de la physique classique, le toucher est souvent décrit presque comme une illusion : en effet, les électrons qui composent les atomes de nos mains et des objets que nous touchons ne se rencontrent jamais réellement, mais se repoussent en raison de la force électromagnétique. Cela signifie que toute expérience de contact se produit toujours à une distance minimale, défiant ainsi notre intuition sensorielle.

Barad va encore plus loin en analysant la question à travers la théorie quantique des champs, qui introduit la possibilité que la matière ne soit pas quelque chose de statique et défini, mais plutôt un enchevêtrement continu de relations et de possibilités. La séparation, qui nous semble évidente, entre un corps et un autre s’efface, car les frontières entre le « moi » et l’« autre » sont continuellement redéfinies, dans un processus que Barad appelle intra/action et qui constituerait l’essence même de notre réalité – une réalité où tout est constamment co-produit et co-déterminé. Ce principe implique que l’identité n’est pas quelque chose de préétabli, mais le résultat d’infinies variations et transformations, selon un modèle queer et non binaire.

Ces approches nous invitent à repenser notre rapport aux objets du quotidien et à la matière en général. Si la matière possède une capacité d’action propre, nous devons reconnaître notre appartenance à un système complexe et interconnecté, avec des implications philosophiques, politiques et écologiques. Accepter que la matière nous modèle autant que nous la modelons suppose une responsabilité accrue quant à notre impact technologique et environnemental, et, in fine, envers nous-mêmes, en habitant les assemblages, les interfaces, les intra/actions.

Comme la petite pierre est heureuse

Dans cette brève composition poétique, Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante, représentée par une petite pierre qui erre librement. Loin des soucis et des ambitions humaines, la pierre trouve le contentement dans son existence élémentaire. Écrit au XIXe siècle, le poème reflète la désillusion croissante face à l’industrialisation et à l’urbanisation, qui ont conduit beaucoup à aspirer à une vie plus modeste et significative.

Comme la petite pierre est heureuse,

Qui vagabonde seule sur les chemins,

Sans se soucier de sa carrière

Et sans craindre les lendemains ;

Sa robe d’un brun élémentaire

Offerte par un univers éphémère ;

Indépendante comme le soleil,

À d’autres elle s’unit ou seule étincèle,

Accomplissant son destin absolu

Dans une simplicité résolue.

Image: Altalena.

La vie minérale

Pendant des siècles, l’hypothèse implicite selon laquelle le monde minéral fonctionne indépendamment du monde végétal ou animal a perduré, créant, comme dans de nombreux domaines de la connaissance, une dichotomie artificielle: dans ce cas, entre les roches, les minéraux et les cristaux (qui relève de la géologie) et le vivant (qui relève de la biologie). Cependant, dès la découverte de l’origine des fossiles au XIXème siècle, les frontières entre les deux disciplines se sont brouillées, provoquant une révolution à la fois scientifique et philosophique.

Au-delà du remplacement progressif de la matière organique par des minéraux à l’origine des fossiles, nous savons aujourd’hui que les molécules qui composent les roches, notre corps et tous les êtres vivants sont en fin de compte les mêmes et nous pensons que la vie est née d’un processus géochimique rendu possible par un mélange d’eau, d’air, de minéraux et d’énergie. Au cours des deux dernières décennies, des chercheur·euse·x·s tel·le·x·s que le géologue Robert Hazen ont mis en évidence la coévolution de la vie et des minéraux sur notre planète. Bien que les roches soient perçues comme des entités fixes et immuables, surtout si on les compare à la nature variable des êtres vivants, l’émergence de la vie sur notre planète a en fait contribué à de profonds changements géologiques. En effet, la Terre se caractérise par une géo-diversité étonnante, estimée à environ dix fois celle des autres planètes du système solaire et la vie a joué un rôle essentiel dans les processus qui ont conduit à cette différenciation.

Une première avancée majeure a eu lieu il y a 2,5 milliards d’années avec l’apparition d’une forme de photosynthèse dans le métabolisme des algues visqueuses, libérant de l’oxygène et transformant l’atmosphère en un environnement oxydant. L’oxygène est un gaz corrosif qui a provoqué des changements majeurs dans les minéraux de notre planète: des milliers de spécimens, dont la turquoise et la malachite par exemple, se sont formés dans les couches superficielles de la croûte terrestre à la suite d’interactions entre des eaux riches en oxygène et des minéraux préexistants. Avant l’augmentation de la concentration en oxygène, de telles réactions n’auraient pas pu se produire et ces changements ont donné naissance à de nouvelles niches écologiques, contribuant à la naissance et à l’évolution de nouvelles formes de vie.

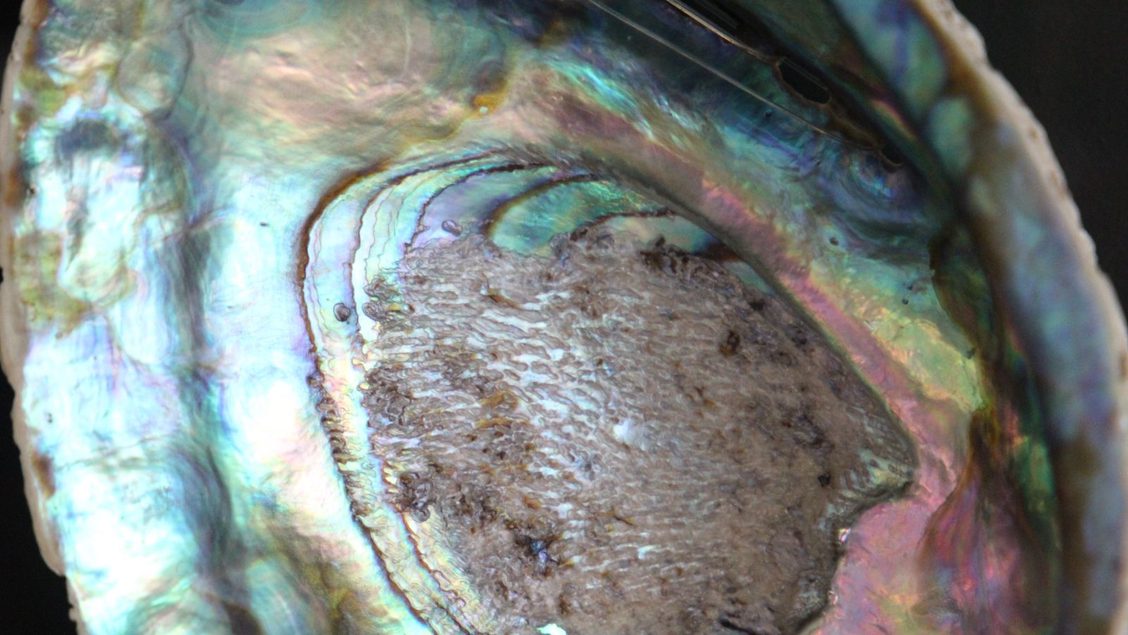

Le processus de biominéralisation a également été une étape cruciale: il y a environ 580 millions d’années, au cours d’une évolution encore mal expliquée, certains animaux ont acquis la capacité de développer des sections solides leur permettant de se protéger en exploitant des minéraux tels que le carbonate de calcium ou la silice: en quelques dizaines de millions d’années, les carapaces, les dents, les griffes, les épines, les coquillages et les coraux se sont répandus et ont été stratifiés dans les roches sédimentaires qui couvrent aujourd’hui une grande partie de la surface de la Terre.“

Image: Marina Cavadini, Oyster, 2022, digital print. Courtesy: the artist and The Address Gallery.

Enfin, parmi les nombreux autres exemples, mentionnons encore la formation des combustibles dits fossiles, qui résultent de la transformation naturelle, au cours de millions d’années, de la matière organique enfouie dans le sous-sol au fil des ères géologiques en des formes progressivement plus stables et plus riches en carbone. Le pétrole, le méthane et le charbon ont en effet indirectement mis en lumière l’imbrication de la biologie et de la géologie, en raison du rôle fondamental qu’ils jouent dans l’Anthropocène, l’ère géologique que nous vivons actuellement. Le terme «Anthropocène» met l’accent sur les changements qu’une espèce vivante, à savoir l’être humain, a provoqués et continue de provoquer dans les cycles de la planète, à tel point qu’elle a laissé son empreinte sur le registre géologique avec une rapidité et une gravité inédite jusqu’à présent.

Au cours des dernières décennies, l’interaction entre biologie et géologie a pris une nouvelle dimension, en particulier dans le contexte de la production technologique et de l’extraction des terres rares. La demande de ces éléments critiques, essentiels à la fabrication des appareils de haute technologie qui ont pénétré notre vie quotidienne, a conduit à de vastes opérations minières qui ont un impact important sur l’équilibre écologique: l’acte d’écrire ou de lire cette lettre d’information, par exemple, est lié à la notion d’extractivisme, une pratique et une approche associées à la dégradation de l’environnement et aux préoccupations en matière de droits de l’homme. De plus, des véhicules électriques aux panneaux solaires, les technologies qui sont proclamées comme des solutions incontestablement vertes à la crise écologique reposent sur l’exploitation à nouveau abusives de composants: qu’il soit vert ou non, le paradigme capitaliste perpétue un cycle d’exploitation enraciné dans l’hyperconsommation et la notion de croissance perpétuelle qui lui est inhérente. C’est pourquoi certain·e·x·s chercheur·euse·x·s préfèrent le terme de Capitalocène à celui d’Anthropocène: une perspective critique qui interroge la manière dont le système économique dominant structure notre rapport à la planète.

Réfléchir à l’équilibre entre la vie et les minéraux qui a façonné l’histoire de la Terre révèle des dynamiques qui dépassent les limites géologiques et biologiques traditionnelles, englobant l’économie et la société dans le récit plus large du Capitalocène: une manière d’affronter les répercussions de l’extraction des ressources minérales et les implications de notre rôle dans le façonnage de notre planète. La reconnaissance de l’enchevêtrement de notre trajectoire collective avec les processus géologiques incite à réévaluer notre relation avec la Terre, exigeant un recalibrage de notre existence avec les forces dynamiques de la géologie, reconnaissant que l’héritage que nous forgeons dépend d’une compréhension profonde de l’interconnexion des écosystèmes, où les frontières entre le vivant et l’inerte fluctuent.

Repenser la transition

Denise Medico (elle, el) est psychologue clinicienne, sexologue et professeure au Département de sexologie de l’UQAM. Elle mène des travaux de recherche sur la subjectivité, la corporéité et le genre ainsi que sur le développement d’approches inclusives et affirmatives en psychothérapie. Elle est co-fondatrice de la Fondation Agnodice qui œuvre pour le développement de ressources pour les jeunes personnes trans et leur famille. Ainsi que de Centre 3, un centre de formation et de psychothérapie féministe ouvert à touxtes. Denise Medico fait partie du groupe de recherche de projet Peau Pierre de least, dans le cadre duquel nous l’avons interviewée.

- Récemment, le terme «transition», que l’on utilise pour décrire le parcours d’une personne transgenre, a été remis en question. Pensez-vous également que ce terme est inadapté? Et, si oui, pourquoi?

Il y a une vingtaine d’années, on parlait de «métamorphose» plutôt que de «transition» et, avant cela, on parlait même de pathologie: les personnes transgenres étaient considérées comme souffrant de problèmes mentaux dont il fallait les guérir. La métaphore de la transition introduit l’idée d’un parcours entre deux genres, considérés comme deux lieux. Il s’agit d’une métaphore «géographique» qui parle à de nombreuses personnes, y compris à certaines personnes transgenres. À l’époque, les personnes concernées étaient essentiellement des femmes transgenres qui avaient entamé leur processus de transition assez tard dans la vie et qui avaient grandi avec des référents binaires, voire «naturalisants». En résumé, avec le concept de transition, il s’agissait donc de passer d’un genre à un autre. En y réfléchissant aujourd’hui, d’un point de vue plus queer ou post-butlérien*, c’est une idée que l’on commence aussi à déconstruire. Les genres sont des lieux sociaux, des grammaires, des systèmes de pensée. L’idée de «l’incongruence de genre» postule que le «rôle » qui vous a été assigné ne correspond pas au ressenti d’une identité. Toutefois, si le genre n’est pas binaire, l’idée de transition s’en trouve changée, car la transition implique inévitablement un point de départ et un point d’arrivée. Certaines personnes vivent leur transition de cette manière, mais les parcours sont généralement plus fluctuants. Une personne qui a entamé ce processus, qui est dans le changement, peut à tout moment changer de direction: c’est le processus qui compte et non le point d’arrivée. En outre, sur un plan politique, à l’heure où les mouvements anti-trans sont très forts, un angle d’attaque qui revient souvent repose sur l’idée de «changer de genre». Il vaut donc mieux parler «d’affirmation» ou de «parcours de genre», notamment parce que nous affirmons touxtes un genre, qu’il soit binaire ou non binaire, neutre, stable ou fluide.

En quoi la création d’un vocabulaire qui englobe les personnes transgenres est-elle importante? Pouvez-vous me donner un exemple d’un mot qu’il serait bon que tout un chacun intègre dans son vocabulaire?

Si la pensée ne repose pas uniquement sur le vocabulaire, il joue un rôle fondamental. Pour se penser soi-même, il faut avoir les mots pour le faire. Le mot «non-binaire», par exemple, a eu un impact significatif. Il y a toujours eu des gens qui ne se sentaient ni homme ni femme, ça, ce n’est pas nouveau, mais, jusqu’à présent, ces personnes n’avaient pas la possibilité de se penser ainsi. Ne pas pouvoir se penser soi-même est une expérience douloureuse qui conduit à des sentiments dépressifs et négatifs. C’est une souffrance silencieuse. Quand ces personnes vous racontent comment leur vie a changé au moment où elles ont pu se penser avec un mot, elles en parlent comme d’une épiphanie: il y a un avant et un après. Le mot «non-binaire» est un bon exemple, mais c’est un mot politiquement chargé, car il remet en question le système de genre dans son ensemble et le caractère «naturel» de la hiérarchie homme-femme.

En quoi le féminisme contribue-t-il à l’élaboration d’un tel vocabulaire et à la santé sexuelle et mentale des personnes transgenres?

Il ne s’agit pas seulement des personnes transgenres: l’élimination de ces stéréotypes concerne tout le monde et, si vous êtes «différent·e·x», cela vous affectera davantage encore. Les choses ne seraient pas ainsi aujourd’hui sans le féminisme, sans Simone de Beauvoir ou Judith Butler. Certaines réalités existaient déjà, mais ce n’est qu’après avoir été conceptualisées qu’elles ont commencé à changer la société. En fait, je ne comprends pas pourquoi les TERF (féministes radicales trans-exclusives) ont un problème avec les personnes trans, car en partant d’une déconstruction progressive, de l’idée que le sexe n’est pas le genre, on produit une critique beaucoup plus radicale et efficace du système qui oppresse les femmes en structurant la société sur un mode hiérarchique.

Les technologies médicales sont souvent perçues comme neutres, tout comme la science, alors qu’il s’agit en fait de processus qui font entrer l’expérience privée des personnes dans la sphère publique de la connaissance scientifique et du pouvoir politique et qui renforcent parfois des formes d’oppression. Comment les technologies médicales influencent-elles la construction du corps trans, y compris au niveau de l’imaginaire? Comment développer des technologies et des processus médicaux plus efficaces pour les personnes trans?

C’est une question complexe. Sans la médicalisation, il n’y aurait pas de personnes trans, car c’est la médecine et la recherche biomédicale qui ont permis de conceptualiser et d’étudier les hormones. L’idée qu’il y a peut-être quelque chose dans le corps qui détermine le sexe masculin ou féminin, le concept d’hormone donc, remonte au XIXe siècle. L’histoire du mouvement transgenre est liée à l’endocrinologie, mais aussi à la psychiatrie, toutes deux reposant sur une vision binaire et jouant un rôle de «sentinelle». De nos jours, la perspective médicale est moins binaire, mais la question demeure complexe: l’hormonothérapie, par exemple, offre aujourd’hui trois possibilités, soit obtenir les caractéristiques d’un genre, supprimer les caractéristiques de l’autre ou bloquer les hormones qui développent ces caractéristiques. La médicalisation des processus d’affirmation du genre fait l’objet de débats depuis vingt ans et les personnes trans ne sont pas toutes du même avis. Pour l’instant, la position du maintien de la médicalisation pour des raisons économiques l’emporte: si l’on veut être remboursé par les compagnies d’assurance, il faut se plier à la logique de la santé et du diagnostic. De plus, les partis d’extrême droite et certains mouvements anti-trans veulent empêcher la médicalisation plutôt que la contrôler. Sans parler du monde médical où la formation n’est pas critique, théorique ou épistémologique, mais essentiellement technique.

La prise en charge du genre implique une approche transdisciplinaire. Quelles sont les disciplines qu’il est important de mettre en dialogue et comment cette interdisciplinarité est-elle gérée?

Différentes disciplines de soin sont impliquées, même si cela dépend des pays: en Suisse, par exemple, les parcours d’affirmation du genre sont généralement suivis par un psychothérapeute, surtout depuis qu’ils sont remboursés par les assurances, qui a pour rôle d’accompagner les personnes et parfois de faire un rapport à l’endocrinologue·x ou au chirurgien·ne·x. Les endocrinologues sont responsables de l’hormonothérapie. Une spécialisation qui a pris beaucoup d’importance ces dernières années, c’est la chirurgie dite de torsoplastie qui, avec ou sans hormonothérapie, reste le traitement le plus populaire. Contrairement aux croyances usuelles, les chirurgies génitales ne sont plus la pierre angulaire des parcours d’affirmation de genre. Au-delà de la médecine, la sociologie critique est une discipline importante, car pour travailler avec les personnes transgenres, il est important de remettre en question ce que l’on pense être «naturel».

Aurore Favre, How to crochet a mask, 2023. ©Aurore Favre.

D’après votre expérience, s’agit-il d’une bonne pratique ou devrait-on impliquer ou donner davantage de place à d’autres spécialistes?

Cela dépend: il y a différentes voies qui nécessitent différentes approches. Si le sexe féminin vous a été assigné à la naissance et que vous vous sentez non binaire, vous pouvez vivre sans hormonothérapie, mais vous pouvez aussi prendre des hormones, souvent en microdoses et pour cela vous consulterez un·e·x endocrinologue·x. Vous aurez peut-être besoin de chirurgie. En effet, si vous ne supportez pas vos seins, vous devrez porter un binder (veste de compression), mais ils sont aussi assez inconfortables, ils compressent la cage thoracique, entravent la respiration et augmentent le sentiment d’anxiété. Si, au contraire, vous voulez devenir un homme transgenre, vous prendrez de la testostérone. Cela changera le ton de votre voix et votre «passing» (les situations où une personne transgenre est reconnue comme une personne cisgenre dans les environnements où elle évolue) sera totalement masculin. Après une année d’hormonothérapie la plupart ont déjà des changements notables. En revanche, si le sexe masculin vous a été assigné à la naissance et que vous avez déjà passé la puberté, les changements induits par la testostérone ne seront pas réversibles: par exemple, votre voix, si vous avez déjà mué, ne remontera pas et vous pourriez ressentir un plus grand besoin d’interventions chirurgicales. En outre, à l’heure actuelle, en raison des événements politiques, on agit avec plus de prudence: l’une des stratégies des mouvements anti-trans est de faire peur aux clinicien·ne·x·s, parfois par des menaces directes, parfois en engagent des poursuites et des dénonciations aux autorités afin de saturer notre temps.

Comment cela est-il possible? Avec quelles motivations?

On peut vous dénoncer pour pratique abusive, par exemple. Même si cela s’avèrera faux, vous aurez mis une énergie considérable à gérer cette situation.

Le discours transgenre est peu visible, voire invisible dans le discours public. La pratique du «passing» elle-même contrecarre et invisibilise l’identité trans.

C’est vrai, mais en même temps il ne faut pas penser que le mouvement trans n’est constitué que de personnes qui ont une fibre politique et pour qui être visible, affirmer une identité et critiquer les structures sociales est possible et souhaitable. Les personnes trans ne sont pas toutes comme ça et celles qui ne le sont pas ne sont pas visibles, parce qu’elles n’écrivent pas et ne manifestent pas. De plus, elles ont souvent un grand sentiment de transphobie intériorisé: elles cherchent donc à rester aussi discrètes que possible, puisqu’elles vivent dans la peur. Il existe un mouvement trans non binaire très actif, notamment dans le monde de l’art, qui est très sensible à ces questions, mais qui ne représente pas toutes les réalités trans.

J’imagine que les questions de classe sociale ou d’origine, entre autres, jouent un rôle à cet égard.

L’éducation et la classe sociale jouent un rôle. Le monde politique trans est beaucoup plus présent dans les universités et les arts que dans d’autres contextes. Ensuite, cela dépend aussi du genre: de nombreuses personnes transgenres qui font leur coming out plus tard sont des personnes à qui le sexe masculin a été assigné à la naissance, qui ont subi des traumatismes dans leur enfance et qui ont connu un parcours très difficile avant d’oser s’affirmer. Elles ont donc une peur viscérale des actes de violence, parce qu’elles les connaissent bien. Elles rêvent donc d’un «passing» parfait, ce qui est alors encore plus difficile, car si elles ont cherché à s’affirmer tardivement, elles ont déjà été masculinisées par la puberté et le «passing» n’en est que plus difficile. Il y a aussi des personnes qui ont des structures de personnalité différentes, qui fonctionnent différemment, cognitivement parlant, ou qui sont neurodivergentes. Certaines personnes, qui sont sur le spectre de l’autisme comme il est souvent dit, ont tendance à penser de façon plus rigide et il est donc très important pour elles d’être perçues comme «normales». Même si le genre n’est pas quelque chose qui leur «parle» en soi, elles voient «comment les choses se passent» dans la société et cherchent à faire la même chose.

Quelle est l’importance du savoir situé dans le discours de la technologie médicale et de la construction des parcours? En quoi l’osmose des connaissances entre les personnes trans et le monde des personnes qui s’occupent de leur santé sexuelle et mentale joue-t-elle un rôle significatif?

Il y a de plus en plus de personnes trans parmi nous. Nous ne sommes pas un groupe cis, mais un groupe très mixte et nous avons beaucoup travaillé pour permettre aux personnes transgenres d’accéder à l’université. Lorsqu’on travaille dans une perspective trans, on applique une politique de sélection positive. L’intentionnalité est importante. En tant que société, moins on ressent d’obligation de correspondre aux normes, moins on aura de parcours qui seront déterminés, de façon obsessionnelle, par un «passing» réussi. Au lieu de cela, on aura une société dans laquelle même un corps trans ou non binaire peut exister sans d’innombrables opérations chirurgicales. Il y a des personnes trans, par exemple dans le monde de l’art, qui mettent en scène leur vrai corps, tout comme il y a des personnes trans dont le passing est tout à fait réussi, mais qui continuent à se faire opérer. Peut-être parce qu’elles ne sont pas satisfaites de leur corps et elles sont prêtes à endurer des opérations extrêmes et risquées, à des fins esthétiques par exemple. C’est aussi pour cela qu’il est important pour certaines personnes de suivre une psychothérapie, parce qu’elles n’atteindront jamais cet idéal: un idéal qui n’existe pas.

Avez-vous constaté des expériences différentes en fonction des contextes, des paysages, des environnements dans lesquels les gens vivent? J’ai lu un livre de Jules Gill-Peterson intitulé Histories of the Transgender Child et j’ai été frappée par le fait que, dans certaines régions rurales des États-Unis, même très petites, à des époques où la médicalisation n’était pas envisageable, des personnes transgenres parvenaient à mener une vie qui, d’une certaine manière, représentait leur genre.

On ne peut pas séparer l’idée de «passing» de l’idée de violence sociale; un «passing» réussi, c’est être invisible pour ne pas être en danger. L’opposition ville-campagne est vraie, mais il y a de nombreuses exceptions: dans certaines petites communautés, il existe des personnes, des «personnages» comme on les appelle, qui peuvent se permettre d’affirmer leur genre. Nous avons d’ailleurs mené une étude dans une région rurale du Québec sur les couples dans lesquels une personne est passée par un processus d’affirmation du genre. Presque toutes les études portent sur des couples de personnes assignées femmes à la naissance. Ce sont les seules études ou presque dont nous disposons dans ce sens. Elles sont généralement réalisées dans des contextes très politisés, dans des villes, avec des personnes qui vont à l’université, qui étudient les études de genre. L’immigration est aussi un facteur important. Par exemple, au Canada, il y a un phénomène d’immigration LGBTQIAP+, mais c’est compliqué: prenons, par exemple, une femme trans qui arrive de la campagne turque, où la vision est extrêmement binaire et où l’importance du «passing» est dictée par la peur, qui débarque à Montréal, une ville queer et non-binaire. Une telle personne aura l’impression d’être totalement inadaptée à la société montréalaise. On ne peut pas parler d’intersectionnalité sans penser aux questions ethniques, mais aussi d’immigration, d’origines sociale et géographique et aux perspectives d’avenir.

*Dans le contexte du genre, le «passing» se réfère à la capacité d’une personne à être considérée, en un seul coup d’œil, comme une personne cisgenre (Wikipédia).

*Judith Butler est unx philosophe et unx spécialiste des études de genre dont les travaux ont influencé la philosophie politique, l’éthique et les domaines du féminisme de la troisième vague, de la théorie queer et de la théorie littéraire. Iel est surtout connux pour ses livres Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) et Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (1993), dans lesquels iel remet en question les notions conventionnelles et hétéronormatives de genre et développe la théorie de la performativité du genre.

La Recette du Gesamthof: Un Jardin Lesbien

Hedera est une observation collective du chevauchement entre les études postnaturelles et transféministes.

Chaque volume rassemble des idées liées à ces sujets sous la forme de conversations, d’essais, de fictions, de poésies et de contenus d’artistes. Hedera est une publication annuelle dont le premier volume présente «The Gesamthof Recipe: A Lesbian Garden» écrit par l’artiste Eline De Clercq.

Le Gesamthof est un jardin qui n’est pas centré sur l’humain. C’est un jardin qui suit le principe d’une écologie saine et qui évince l’idée d’un résultat final. Cette recette vise à partager notre façon de jardiner au Gesamthof.

Se reposer, observer.

Commencez par ne rien faire. Profitez d’un instant de quiétude avant de commencer. Se reposer, ici, signifie «ne pas encore agir». C’est une bonne façon de commencer qui m’a souvent semblé constructive. Lorsque je m’en vais travailler dans le jardin, je mets mes vieilles chaussures, je prends un panier avec des outils de jardinage et des graines à semer, j’ouvre le portail, je pénètre dans le jardin et, là, je m’arrête. Je n’agis pas tout de suite, mais j’attends un moment avant de commencer, ce qui me donne le temps de m’aligner avec la terre, les plantes, la température, les odeurs, les images et les bruits. Je regarde les oiseaux, un escargot, un scarabée sur une feuille. Je marche dans l’allée, tout en saluant les plantes et les pierres. Comme moi, qui m’octroie ce moment, il leur faut un instant pour savoir qui a pénétré dans le jardin. Je sais que les plantes me voient parce qu’elles perçoivent différents types de lumière et qu’elles poussent vers la lumière. Elles voient cette lumière froide lorsque je me tiens devant elles et que je projette mon ombre sur elles. Elles voient aussi la lumière du soleil revenir une fois que je me suis déplacée. C’est le premier rapport avec le jardin: penser comme un·e·x jardinier·ère·x qui rend visite. Donna Haraway écrit à propos de Vinciane Despret qui se réfère à «Juger: Sur la politique philosophique de Kant» de Hannah Arendt: «Elle entraîne tout son être, et pas seulement son imagination, selon les mots d’Arendt, à ‘rendre visite’» (tiré du livre «Vivre avec le trouble»). Parfois, c’est tout ce que je fais; le temps passe, une heure ou plus, je me sens vraiment en vie à écouter, ressentir, sentir et regarder. Je goûte la saison.

Vos sens et votre esprit.

Sentir et penser avec la nature. C’est peut-être le plus difficile à expliquer, mais c’est ainsi que j’ai appris à jardiner lorsque j’étais bénévole au jardin botanique de Gand. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à retenir, mais la plupart du temps des ouvrages de référence sont disponibles à la consultation. En effet, il existe de nombreux livres sur les types de plantes et sur les conditions qui leur conviennent. Vous trouverez ce type d’informations facilement. Pour moi, l’explication rationnelle vient à la fin, comme un test décisif pour voir si une théorie fonctionne. J’aime commencer par l’expérience: sentir la texture d’une feuille, constater le changement de température lorsqu’il va pleuvoir, tester la terre en la frottant entre ses doigts, sentir le sol, les plantes, les champignons, etc. Les sens nous relient à toutes sortes de matières dans un jardin. Ils nous aident à faire partie de lui. Donna Haraway introduit le terme de «natureculture», un concept intéressant qui repense la façon dont nous faisons partie de la nature et qui postule que la dichotomie entre nature et culture n’est pas une contradiction réelle. Cet argument doit nous permettre de ne plus penser en tant que «simples humains» et de nous transformer en un ensemble vivant et stratifié. Il est dans notre intérêt de ressentir à nouveau la nature avec nos sens. En même temps, sachez que de nombreuses plantes sont toxiques et / ou douloureuses; elles peuvent vous blesser, alors ne vous fiez pas trop à votre instinct sans vous renseigner…

Gesamthof, un jardin qui n’est pas centré sur l’homme.

Cette parcelle de terre, ce jardin partagé, fait partie d’un univers de bactéries, de protistes, de champignons, de plantes et d’animaux, qui tous apprécient également le Gesamthof. J’essaie de donner aux champignons du bois mort à manger et je n’utilise pas d’herbicides ni de pesticides lorsque je m’occupe des plantes. C’est plutôt évident: ce sont les bases de l’éco-jardinage, mais cela concerne aussi le bénéfice de l’ensemble du jardin. La question importante est la suivante: qui en profite? Si je prends compte des oiseaux, des insectes, des plantes et des champignons et de leurs besoins pour survivre en ville, alors ce petit jardin profite à tous et l’artichaut pourri n’est pas vraiment une catastrophe: de nombreux «jardiniers», petits et grands, apprécient la présence de l’artichaut, de boire son nectar, de manger ses feuilles ou de tisser une toile entre ses tiges séchées. Le fait de penser à tout ce petit monde en train de jardiner ensemble change l’objectif du jardin, qui n’est plus seulement axé sur l’humain. Je vois souvent des mélanges de graines pour abeilles dans les jardineries, mais chaque jardin a une relation différente avec ses abeilles. Ce sont parfois des abeilles sauvages, solitaires, qui vivent d’une seule espèce de plante et qui n’ont aucun intérêt pour un mélange de graines, plein de fleurs colorées, sélectionné par l’homme. La question «qui en profite?» me permet de ne pas acheter des choses pour mon plaisir et m’apprend à me réjouir de l’établissement d’une écologie saine. Cette façon de penser m’a amené à m’interroger sur les plantes d’intérieur. Si elles avaient le choix entre vivre à l’intérieur d’une maison dans un pays froid ou être à l’extérieur dans un endroit chaud, ne préféreraient-elles pas sentir le coucher du soleil et le vent dans leurs feuilles? Est-ce que je garde des plantes dans ma maison pour mon propre bénéfice? Les plantes y pousseraient-elles si je ne les arrosais pas et si je ne m’occupais pas d’elles? Dois-je mettre des plantes dans des endroits où elles ne pousseraient pas de façon naturelle? J’ai décidé de ne plus acheter de nouvelles plantes pour ma maison; je prendrai soin de celles avec lesquelles je vis le mieux possible. Le jardin s’arrête-t-il à notre porte ou est-ce que je vis moi aussi dans le jardin?

La diversité de la vie urbaine dans un jardin.

Le contraire d’une nature sauvage et locale n’est pas une plante étrangère, mais une plante cultivée. Le jardin regroupe des plantes indigènes de plusieurs continents. Je cultive des lys africains à côté de fleurs Stinzen et de plantes sauvages et locales. Ils et elles s’entendent bien. Je ne suis pas une puritaine qui ne cherche à cultiver qu’une seule couleur de fleurs ou que des plantes authentiques. Je vois le jardin comme une ville où l’on arrive de tous les coins du monde. Les plantes ne connaissent pas de frontières. Elles ne se soucient pas des nations. Si l’endroit leur plaît, elles pousseront avec bonheur. Cependant, les humains ne savent pas toujours ce qu’iels plantent; nous construisons énormément, nous éliminons des plantes et remplaçons le vert de nos jardins par d’autres variétés – souvent des cultivars qui n’interagissent pas avec les espèces locales. Un cultivar est l’opposé d’une plante sauvage: il est sélectionné pour une qualité appréciée par les humains et pas toujours pour des raisons écologiques ou de potentiel d’interaction avec les autres espèces. Certains cultivars sont d’excellentes plantes, fortes et belles, en symbiose avec le reste de la nature. Cependant, certains cultivars fleurissent au mauvais moment pour attirer les insectes ou ne contribuent pas à leur environnement naturel. En d’autres termes, ils sont plantés pour des raisons esthétiques et non pour contribuer à une nature saine. C’est à cause de ces cultivars que nous perdons autant de génomes authentiques de plantes importantes pour la préservation de la nature. Lorsque vous avez un jardin qui ne comporte que ce type de cultivars, vous n’invitez pas la nature à y pénétrer. Vous pourriez tout aussi bien y mettre des fleurs en plastique.

Le contraire propose de s’intéresser de près à la diversité d’une nature «de poche», à ce qui pousse dans une certaine poche du monde, et de rechercher les espèces anciennes spécifiques à cette région, celles qui existent depuis des milliers d’années et qui jouent un rôle durable et important pour l’écologie locale des insectes, des plantes, des champignons et des autres êtres vivants. Au Gesamthof, je laisse pousser les mauvaises herbes afin de nourrir les insectes qui dépendent de ces plantes, les oiseaux qui dépendent de ces insectes, les plantes locales qui dépendent de ces insectes et de ces oiseaux, et ainsi de suite. Les jardins urbains sont comme des corridors: ils relient les insectes, les plantes et les champignons en un réseau plus vaste qui est essentiel à la survie de ces espèces. Bien qu’il ait des murs et des haies autour de lui, bien qu’on puisse le considérer comme une île, le jardin fait partie d’un archipel vert bien plus vaste. Les murs n’arrêtent pas les plantes, les oiseaux, les insectes et autres. En vérité, chaque ville ne possède qu’un grand jardin, composé de myriades d’îlots verts situés à quelques rues les uns des autres. Il ne faut pas briser cette chaîne, cette nature connectée, et perdre tout intérêt pour les plantes sauvages et locales, souvent considérées comme de banales mauvaises herbes indésirables: en réalité, elles sont très importantes dans une biodiversité qui s’élargit avec chaque espèce vivante. Étant donné que nous traversons une époque d’extinction massive où de nombreuses espèces disparaissent chaque jour, chaque geste compte, comme celui de laisser entrer la nature dans son jardin. Parfois, j’achète des plantes locales bio à de petites pépinières pour soutenir leur effort en matière de conservation. Toutefois, peu d’argent est investi dans le Gesamthof. Quand j’ai commencé à travailler, j’ai reçu de nombreuses plantes, graines et boutures gratuitement. À mon tour, j’ai ensuite donné des plantes pour que le Gesamthof continue à vivre dans d’autres jardins. C’est ainsi que des plantes du monde entier sont devenues partie intégrante du Gesamthof, jouant un rôle très important pour la biodiversité du jardin. Nous avons des jacinthes espagnoles et une glycine chinoise qui ont été plantées par les moines du monastère il y a longtemps et qui ont survécu après des décennies de négligence, des primevères que le vent a probablement apportées des parcelles voisines et des tulipes colorées, sauvages ou cultivées, qui attirent toutes sortes de visiteur·euse·x·s humain·e·x·s et non-humain·e·x·s.

Le jardin vous aidera.

C’est particulièrement étrange, mais depuis que je travaille au Gesamthof, des plantes sont arrivées de toutes sortes d’endroits, qui m’ont souvent été données gratuitement. De même, du matériel de jardinage, des pots et des livres arrivent comme par magie, grâce à la générosité de divers·e·x·s donneur·euse·x·s. Je travaille au jardin non pas pour créer «mon» jardin – je le considère comme une entité à part entière et je ne suis que «la personne munie de bras et de jambes» qui peut aider là où c’est nécessaire. Beaucoup d’autres êtres vivants nous aident également. Les guêpes mangent les pucerons, le lierre terrestre (Glechoma hederacea) prévient les mauvaises herbes sur le chemin et les mésanges mangent les araignées qui font leur toile sur le chemin du jardin (merci, je n’aime pas marcher dans les toiles d’araignées). Je suis moi-même une «bestiole» dans ce jardin (un terme que j’emprunte à Donna Haraway – la bestiole fait moins référence à la «création» que le terme «créature») et j’aime voir les autres bestioles s’épanouir dans leur travail. Je ne suis pas seule. Même si je travaille beaucoup, je considère que cela fait partie de ma pratique artistique. Les jardins sont rarement considérés comme des œuvres d’art, mais le fait de mener des recherches, d’apporter une perspective différente, d’entrer en contact avec le sol, l’eau et les êtres vivants, de construire un lieu différent et de le partager en tant qu’œuvre publique correspond tout à fait à la façon dont je conçois le travail artistique. L’art ne se limite pas à fabriquer et à montrer des choses, il peut aussi prendre la forme d’une interaction, d’une prise de conscience et d’un partage. Le Gesamthof fonctionne sans structure financière. Il prospère grâce à l’aide de voisins généreux qui partagent leurs plantes, leurs graines et leurs connaissances. En fin de compte, le jardin donne plus qu’il ne coûte.

Ne planifiez pas votre jardin!

Cela peut sembler contrintuitif, mais, comme on est souvent dans le jardin, on devrait savoir ce dont il a besoin et cela devrait suffire en termes de planning. Le plan de jardin sert habituellement à mettre en forme un jardin idéal, avec une esquisse de ce qu’il faut planter et où, des couleurs à combiner, de l’emplacement du chemin et des matériaux à utiliser, etc. C’est se placer au-dessus de tout en tant que créateur·rice·x et se fixer un objectif à atteindre, avec à la clé un «beau jardin». Je ne pense pas qu’il faille «rendre» les jardins beaux, pas plus qu’il ne faut juger les femmes sur une échelle de beauté. Il s’agit là d’une opposition binaire, d’une façon de penser qui entraîne beaucoup de souffrances, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du jardin. Laissons plutôt le jardin prendre les devants. Vous avez une plante qui aime le soleil? Placez-la dans la partie ensoleillée du jardin: elle prospérera. Vous avez beaucoup de terre nue dans la partie ombragée du jardin et vous ne savez pas quoi en faire? Cherchez des plantes qui aiment l’ombre, choisissez une belle variété et laissez-la pousser dans votre jardin. Il vous faudrait un chemin entre les plantes? Ajoutez le matériau qui convient le mieux à cet endroit (par exemple, l’écorce d’arbre comme matériau forestier – les matériaux recyclés font d’excellents chemins). De cette façon, vous cultiverez un jardin sauvage qui sera beau par lui-même, comme l’est la nature. Faites preuve de créativité dans la façon dont vous disposez les pierres le long d’un chemin, dans la façon dont vous soutenez les plantes qui tombent, dans la façon d’ajouter des points d’eau et d’alimentation, dans la création d’étiquettes, dans la réalisation de dessins qui vous aideront plus tard à vous souvenir de ce que vous avez planté à tel ou tel endroit… Soyez créatif·ve·x!

Intersectionnalité et botanique.

Le lien entre les systèmes de classification botanique et les systèmes de classification des personnes illustre la façon dont un même mode de pensée s’applique à la fois à nos jardins et à nous en tant que personnes. La botanique comporte une importante dimension anthropocentrique et il vaut mieux en être conscient·e·x. Le jardin «lesbien» cherche, lui, à recadrer cette utilisation des jardins. Soudain, la norme invisible de celleux qui bénéficient habituellement des jardins change. Le terme «lesbien» ne signifie rien s’il n’est pas lié aux personnes racialisées, aux différences de classe, aux personnes handicapées, à l’âge et à tous les autres aspects que regroupe la théorie intersectionnelle de Kimberlé Crenshaw. La mise en pratique de l’intersectionnalité implique de poser la «question de l’autre»: à qui profite le jardin?

– Les abeilles ouvrent un dialogue sur les plantes indigènes, leurs génomes et la diversité dans le jardinage;

– les plantes ouvrent un dialogue sur le passé colonial, les systèmes économiques et sur ceux qui ont le «droit» d’extraire;

– un public qui visite des espaces d’art (le Gesamthof est accessible par le Kunsthal Extra City) pose la question de la classe, de l’invitation faite à «l’autre», des espaces accueillants pour la communauté LGBTQIAP+, etc.

– le moi pose la question de l’accès et de la responsabilité qui va de pair avec le privilège.

Poser cette «question de l’autre» signifie que nous sommes conscients des autres. Le Gesamthof est-il approprié pour les enfants? Devrait-il l’être? Faut-il supprimer les plantes toxiques, l’étang, l’hôtel à abeilles, etc., pour assurer la sécurité des enfants? Le Gesamthof est entouré d’une clôture qui empêchent les gens de s’y aventurer, car le jardin n’est certainement pas un lieu sûr pour tout le monde et les gens peuvent eux-mêmes représenter un danger pour le jardin.

Le jardinage atemporel.

Chaque lieu a un passé qui influe sur son avenir. Le passé n’est pas une île lointaine: il est bien là, dans ce « présent épais » (pour reprendre les mots de Donna Haraway, le «présent épais» est une forme de présence en «couches compostées»). Dans mon jardin, je ne veux pas être aveugle à ce qui vient d’un passé colonial. Découvrir comment tout cela est lié, comment l’histoire des jardins botaniques est liée à notre besoin de classification requiert des efforts. Les liens entre colonialisme et jardinage sont nettement moins évidents et compréhensibles que ceux qui lient les plantations et l’esclavage au coton et au café, par exemple. Un jardin est souvent bien plus qu’une collection de plantes dans un espace planifié et le passé colonial n’est pas un sujet facile dans les programmes de jardinage. Il faut visiter le passé pour découvrir ce qui existe aujourd’hui. Personnellement, pour cela, je suis allée au jardin botanique de Meise et j’ai regardé quelles plantes avaient été ramenées des colonies. J’ai également creusé dans le passé de l’emplacement du Gesamthof, dans le monastère: qui a jardiné ici avant moi? Comment puis-je travailler avec l’écologie en vue d’une meilleure compréhension?

Remarque: les gens souffrent de «cécité botanique» (cf. le livre de J. H. Wandersee et E. E. Schussler, «Preventing Plant Blindness, 1999»), ce qui signifie qu’ils ne voient pas les plantes qu’ils ne connaissent pas et qu’en organisant des visites de jardins, on peut sensibiliser à ce biais cognitif. Dans un jardin lesbien, le biais cognitif sonne comme un rappel, car sans représentation, les gens ont du mal à découvrir ce qui est différent chez elleux. De nombreuses lesbiennes ne savent pas qu’elles sont lesbiennes lorsqu’elles grandissent. Elles se voient à travers la norme d’une société hétérosexuelle alors qu’une partie de ce qu’elles sont reste vide pour elles-mêmes. Tout comme la cécité botanique, cette abstraction d’une norme peut être contrée en considérant les différences comme des caractéristiques positives.

Un changement continu.

Un jardin est une belle forme d’art et d’activisme. C’est une activité saine qui aide à soulager le stress et l’anxiété. C’est travailler au changement en s’éduquant soi-même et en éduquant les autres. C’est prendre conscience de la nature et changer notre façon de penser. C’est agréable au nez, à la vue, au toucher, à l’ouïe. C’est un endroit où il fait bon être. Je suis très consciente de l’instant présent quand je suis assise dans le Gesamthof. Le temps passe différemment pour touxtes les habitant·e·x·s et les visiteur·euse·x·s. Certain·e·x·s passent leur vie entière dans ce jardin (c’est le cas de la plupart des pigeons), alors que, pour moi, cela reste très temporaire. Le Gesamthof me manquera quand les nouveaux propriétaires arriveront au monastère. Cependant cela n’en vaut pas moins la peine. À plus grande échelle, le jardinage est synonyme de changement continu et on peut en apprécier chaque instant. Un jardin n’est jamais une chose fixe : il n’est jamais terminé, il n’a pas de «fin»; il se déplace simplement à d’autres endroits.

Images extraites de Gesamthof : A Lesbian Garden, Annie Reijniers et Eline De Clercq, 2022.

Peau Pierre: une capsule sonore

CORPS VOYAGEUR par Jonas Van

Dans une salle au cœur de Genève, en milieu d’après-midi, notre groupe d’artistes se réunit. Une grande quantité d’eau inonde le sol. Collectivement, nous essayons de déplacer cette eau avec nos corps. Mais elle se déplace à une vitesse que nous ne comprenons pas ; il nous est impossible de la transporter physiquement.

Le corps humain compte environ 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, ce qui est suffisant pour faire deux fois et demi le tour de la Terre. Les vaisseaux sanguins sont constitués d’artères et de veines. « Veine » vient du latin « vena » : petit canal souterrain naturel d’eau. En fait, en prenant l’eau entre nos mains, nous imitons le mouvement circulatoire sanguin du corps, mais à l’extérieur de celui-ci.

L’eau sur le sol catalyse nos mémoires. Et lorsque nos peaux se touchent finalement, l’eau est l’intermédiaire de cette rencontre. C’est ainsi qu’une fissure temporelle s’ouvre dans cette salle au cœur de Genève. Nos peaux, imitant le mouvement du système circulatoire, se sont progressivement réchauffées jusqu’à produire un frottement suffisant pour que l’eau entraîne le corps dans un voyage à travers l’espace-temps. L’exercice suivant a été de parler de l’endroit où nous avions voyagé. Ces voyages ont pris la forme de capsules sonores.

Cette histoire spéculative fait partie du Glossaire de la Transition T-T, un outil conçu par Ritó Natálio pour développer une forme d’éducation environnementale qui encourage les pratiques artistiques comme moyen de comprendre et d’appliquer la théorie écologique aux défis sociétaux. Cette capsule sonore est une œuvre de Jonas Van Holanda, inspirée des ateliers du projet Peau Pierre, dont il a été l’artiste en résidence.

Peau Pierre: une capsule sonore par Jonas Van Holanda

Spillovers

«Spillovers» de Rita Natálio allie la performance à l’écriture, l’imagination à l’expérience somatique, via des outils tels que le transféminisme et l’écologie. Il s’agit d’un texte inhabituel, d’un manuel sexuel, d’un essai de science-fiction sur l’eau et le plaisir qui propose une réinterprétation de «Brouillon pour un dictionnaire des amantes» de Monique Wittig et Sande Zeig. «Spillovers», dont voici un extrait, présente un glossaire qui définit des protocoles sensoriels et chorégraphiques comme outils de décryptage et de compréhension des greffes humaines/non-humaines. Le mouvement est la matière qui forme son écriture etrassemble des archives d’images et de livres sur les théories et les pratiques écoféministes.

En 2020, un livre a été trouvé dans un puits. Ce puits, comme beaucoup d’autres cavités, était contaminé par des activités de monoculture intensive. Son eau, rendue insalubre, s’était alors tarie indéfiniment. C’est donc dans ce trou, asséché mais viscéralement marqué par le souvenir de l’eau, qu’a été retrouvée une traduction de «Brouillon pour un dictionnaire des amantes», écrit en 1976 par Monique Wittig et Sande Zeig. À l’époque, ce livre aurait pu être vu comme le manuel ou le texte fondateur d’un certain type de culte religieux ou de rituel spirituel. Bien plus tard, on a su qu’il s’agissait en fait d’un journal où étaient consignées les transformations fugaces d’un langage trans-corporel et élémentaire, ainsi que des archives de pratiques qui rassemblaient et reliaient des descriptions d’objets, de figures, de problèmes et de stratégies politico-affectives que la communauté des Spillovers (à l’époque appelées «amantes», ou «femmes lesbiennes», tout simplement) avaient tenté de mettre en œuvre dans leur quotidien face aux agressions croissantes du turbo-capital et de la science moderne de la division. Voir, par exemple, l’entrée du dictionnaire pour «Circulation»:

Circulation

Processus physique de mélange de deux corps. Si l’on considère deux corps chargés de chaleur et d’électricité qui sortent de la peau par les pores, et que ces deux corps s’étreignent, vibrent et commencent à se mêler, il se produit une réaction de conduction et de circulation qui fait que chaque pore absorbe l’énergie qu’il a exhalée précédemment mais sous une autre forme. La rapidité de ce phénomène, la transformation de la chaleur et de l’électricité en énergie produisent une irradiation intense des corps qui pratiquent la circulation. C’est ce que les amantes veulent dire quand elles disent «je te circule», «tu me circules».

Dans le livre, on comprend que les amantes se perçoivent comme des sortes de membranes, cherchant à entrer en relation les unes avec les autres par le biais de leur propre écologie de connexions et de ses limites. Pourtant, en 1976, beaucoup d’entre nous n’avaient que deux ans ou venaient d’apprendre à utiliser un anneau ou une baguette pour chercher de l’eau. Et le problème était que nous ne savions pas de qui nous parlions lorsque nous disions «nous», comme l’a dit l’un⋅e⋅x d’entre nous à l’époque(1). Le pronom personnel pluriel était une pratique qui nous permettait simplement de ne pas disparaître dans d’autres pronoms qui ignoraient nos vies, même si nous ne savions pas exactement qui nous étions.

«Lesbiennes» ou «femmes» étaient des mots-conteneurs qui nous semblaient inadéquats, mal adaptés. En 1976, nous ne savions pas grand-chose de la rabdomancie, de l’hydro-féminisme ou de l’écoulement de l’eau à travers différentes échelles, différents corps et différents genres. Se tenir en équilibre sur deux jambes était quelque chose que nous savions faire sans problème, tout comme la lecture, même si certaines contraintes de vision et de verticalité nous empêchaient d’aborder l’irradiation de l’énergie de manière plus complexe. La recherche de l’eau avec un bâton nécessitait une initiation, une attention particulière, et l’utilisation d’antennes communes aux réseaux d’amantes était une technologie qui n’était pas (encore) facilement accessible.

Le glossaire présenté ici propose une certaine continuité avec l’intuition de Monique Wittig et Sande Zeig, tout en spéculant sur les anneaux et la fiction-panier(2) que les Spillovers doivent toucher et tisser pour enchevêtrer les époques et produire de l’eau. Il ne faut pas craindre de se mouiller. Et encore moins de ressentir de la douleur en buvant de l’eau sale, ou en regardant un robinet d’eau s’embraser de méthane libéré par la fracturation hydraulique. Toutes ces dimensions, aussi pénibles soient-elles, organisent l’amour entre les Spillovers. Et bien que l’on puisse parfois se passer de la centralité des yeux et de la lecture, les images et les dialogues avec les pratiques cinématographiques indigènes, la poésie radicale et les philosophies contre-coloniales sont invoquées ici et ne requièrent que des choses plutôt simples: que les mondes soient d’abord expérimentés à partir de ces références, de Dionne Brand au Karrabing Film Collective, d’Astrida Neimanis à Ursula K. Le Guin. C’est le geste nécessaire et antihéroïque de 2020: oublier et couper toute communication avec les élites anthropocéniques, tout en portant de l’eau à celleux qui en ont besoin. Comme le dit un proverbe zen: «Avant l’illumination (…) portez de l’eau. Après l’illumination (…) portez de l’eau».

GLOSSAIRE

1. Spillovers

Être une amante signifie, toujours, être un⋅e⋅x Spillover. L’effet de «spillover» ou de débordement, qui provoque la fuite de liquides et d’intentions, est la condition première de la coopération amoureuse multi-espèces et intersexe, que ces liquides soient génitaux, lacrymaux, ou qu’ils jaillissent de parties du corps moins évidentes, comme les coudes ou les pieds. L’eau est produite à la rencontre de deux entités ou plus et, si elle est correctement placée dans des sacs, elle peut se transmuter en liquide amniotique, un liquide aux propriétés amnésiques où d’autres entités peuvent être mises en gestation. Il n’est pas courant de boire le liquide amniotique, à moins qu’il ne soit enterré dans la terre ferme, une pratique qui vise à générer de l’eau en période de pénurie ou de contamination. Les Spillovers sont touxtes celleux qui, dans une vie sans protagonistes, souhaitent déborder, se répandre et sortir d’elleux-mêmes, et franchir ainsi les frontières souples entre les peuples, les territoires et les paysages.

2. Sacs

Les sacs sont des technologies de spillover/débordement dotées d’une multitude de fonctions. Ils peuvent engendrer et porter des bébés et peuvent passer d’un corps à l’autre, quel que soit leur sexe. Ils peuvent transporter de l’eau. Ils transportent du liquide amniotique, mais aussi des idées ou des histoires. Ils sont auto-guérissant et biodégradables, mais il y a une limite à leur utilisation: ils ne sont pas jetables. Les sacs ne génèrent pas seulement des bébés humains, ils peuvent aussi créer une parenté végétale ou minérale et c’est ainsi qu’on parle parfois de bébé plante ou de bébé rocher. Les sacs servent également de stratégie de résilience en cas de contamination aigüe des eaux souterraines (comme le montre le film «Mermaids or Aiden in the Wonderland»), réalisé par le Karrabing Film Collective en 2018). Dans les situations d’urgence, ils peuvent franchir des frontières rigides, telles que celles qui divisent les États-nations actuels. Ce sont des outils de migration ou de transmigration des corps qui ont la capacité temporaire de désactiver les passeports.

3. Iris

On dit qu’il y a longtemps, les Spillovers ont expérimenté le transport d’eau, puis des mots dans les sacs susmentionnés, fournissant ainsi aux sociétés multi-espèces des liens inattendus et opaques. Depuis lors, chaque fois que l’eau touche un mot à l’intérieur d’un sac, celui-ci peut le scinder en plusieurs parties: c’est ce qu’il s’est passé, par exemple, avec les mots «clitoris» (clito-iris) et «iridescent» (iris-descent), des instruments de concentration et d’épanouissement émotionnels. Depuis lors, lorsqu’un⋅e⋅x ou plusieurs Spillovers parviennent à remplir et à transporter un sac rempli d’eau dans un territoire dominé par la pensée monoculturelle, leur iris se gonfle comme s’il s’agissait d’un clitoris, générant ainsi une pluie dorée hautement hydratante suivie d’un arc-en-ciel multicolore (un arc-en-ciel irisé) dans le ciel. Cet événement génère un plaisir intense, mais on ne peut le qualifier d’héroïque, ni le confondre avec la tendance masculine à vénérer des figures phalliques singulières. En effet, comme le dirait Spillover K. Le Guin, «[…] il est clair que le Héros ne fait pas bonne figure dans ce sac. Il a besoin d’une scène, d’un piédestal ou d’un pinacle. Vous le mettez dans un sac et il ressemble à un lapin ou à une pomme de terre»(3).

(1) Adrienne Rich, «Notes towards a politics of location», 1984.

(2-3) Ursula K. Le Guin, «The Carrier Bag Theory of Fiction», 1986.

Corps d’eau

Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre est l’une des étapes les plus importantes de l’évolution de la vie sur Terre. Cette transition s’est déroulée sur des millions d’années, alors que les premiers organismes aquatiques s’adaptaient aux défis et aux opportunités présentés par l’environnement terrestre. Parmi ces défis, citons la nécessité de conserver l’eau: les êtres vivants devaient en quelque sorte «intégrer la mer en eux», même si l’eau biologique, bien que notre corps en soit principalement composé, ne représente en vérité que 0,0001 % de l’eau totale sur Terre.

L’eau est impliquée dans de nombreuses fonctions essentielles de notre corps, notamment la digestion, la circulation et la régulation de la température. Néanmoins, nos fluides corporels, qu’il s’agisse de la sueur, de l’urine, de la salive ou des larmes, ne sont pas seulement contenus dans nos corps individuels, mais font partie d’un système plus vaste qui inclut toute la vie sur Terre, brouillant les frontières entre notre corps et les corps plus qu’humains et nous reliant au monde qui nous entoure. Les spécialistes ont décrit cette idée sous le nom de hypersea: les fluides qui circulent dans notre corps sont liés aux océans, aux rivières et aux autres étendues d’eau qui composent la planète et font partie d’un système plus vaste qui relie tous les êtres vivants.

Reconnaître l’interconnexion de toutes les formes de vie sur Terre et le rôle que joue l’eau dans ce réseau interconnecté peut nous aider à mieux comprendre notre place dans le monde et l’importance de travailler ensemble pour protéger et préserver ce précieux élément. Cependant, pour saisir pleinement les conséquences de cette perspective, il est judicieux d’examiner certaines questions abordées par la spécialiste Astrida Neimanis, théoricienne de l’hydro-féminisme, dans son livre «Bodies of Water».

L’une des principales contributions de la pensée hydro-féministe au débat sur les étendues d’eau concerne la proposition de rejeter la notion abstraite de l’eau à laquelle nous sommes habitués. L’eau est généralement décrite comme un liquide inodore, insipide et incolore qui se raconte à travers un cycle schématique et déterritorialisé qui ne représente pas efficacement la réalité évolutive et pourtant située des étendues d’eau. L’eau est principalement interprétée comme une ressource neutre que nous devons gérer et consommer, alors qu’il s’agit d’un élément complexe et puissant qui affecte nos identités, nos communautés et nos relations. De profondes inégalités existent dans nos systèmes d’eau actuels, façonnés par des structures sociales, économiques et politiques.

Astrida Neimanis cite un exemple explicitement lié aux fluides corporels. Le projet «Mothers’ Milk», mené par la sage-femme mohawk Katsi Cook, a révélé que les femmes vivant dans la réserve mohawk d’Akwesasne présentaient une concentration de PCB supérieure de 200 % dans leur lait maternel, en raison du déversement de boue de General Motors dans des fosses situées à proximité. Les polluants tels que les POP (polluants organiques persistants) sont transportés par les courants atmosphériques et se déposent dans l’Arctique, où ils se concentrent dans la chaîne alimentaire et sont consommés par les communautés arctiques. En conséquence, le lait maternel des femmes inuites contient deux à dix fois plus de concentrations d’organochlorés que les échantillons prélevés sur les femmes des régions méridionales. Ce «fardeau corporel» présente des risques pour la santé et affecte le bien-être psychologique et spirituel des femmes allaitantes. Le déversement des PCB est une décision humaine, mais la perméabilité du sol, le tracé de la rivière et l’appétit des poissons sont pris dans ces courants, ce qui en fait un problème multi-espèces.

Ainsi, même si nous sommes tous dans la même tempête, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. L’expérience de l’eau est façonnée par des facteurs culturels et sociaux, tels que le sexe, la race et la classe, qui peuvent affecter l’accès à l’eau potable et la capacité à participer à la gestion de l’eau. L’histoire des femmes inuites montre clairement que l’eau, même si elle fait partie d’un cycle planétaire unique, est toujours incarnée, tout comme les plans d’eau et leur interdépendance complexe. Si l’hydro-féminisme nous invite à rejeter une perspective individualiste et statique, il nous rappelle également que les différences doivent être reconnues et respectées. En effet, ce n’est que de cette manière que la pensée peut être transformée en action vers des relations plus équitables et durables avec toutes les entités.