laboratoire écologie et art pour une société en transition

Faire commun

Faire commun: Évaluation Collective et Sensible des Communs de Rigot (ECSCo) est un projet de recherche transdisciplinaire lancé par la HES-SO, en collaboration avec l’HEPIA, la HEAD – Genève, l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) et least.

Les « communs » désignent une ressource – ici l’espace du Parc Rigot, son eau, sa biodiversité et ses plantations –, gérée de manière collective par une communauté. Cette recherche-action a pour but d’évaluer ces ressources, de développer la gestion à long terme du lieu par la communauté usagère (IHEID, Collège Sismondi, centre d’hébergement collectif CHC, Rigot Hospice général, etc.) et de la sensibiliser à la cohabitation interespèce.

Faire commun invite les utilisateurice·x·s à s’impliquer directement dans les prises de décision et la création d’outils de réflexion, notamment grâce à plusieurs ateliers participatifs organisés au fil des mois.

Par ailleurs, le projet cherche à élaborer des pistes méthodologiques critiques pour essaimer ces expériences à d’autres espaces et quartiers du territoire du Grand Genève dans le but de favoriser le développement d’une ville vivante et viable.

étapes accomplies

Chaque entité impliquée, à savoir l’HEPIA, la HEAD - Genève et least, a organisé plusieurs activations (enquêtes, ateliers, performances artistiques, etc.) qui ont révélé différents aspects des communs du lieu. Les communautés gravitant autour du Parc Rigot ont été invitées à y participer, ce qui a renforcé leur interconnexion et leur participation au processus d’évaluation.

L’activation Commun’sol menée par l’artiste Thierry Boutonnier et least a visé à évaluer, de manière sensible et incarnée, l’état de la vie du sol du parc. Lors d’un atelier collectif, une nappe en coton biologique a été découpée et enterrée à différents endroits du parc afin d’observer, une fois les morceaux de nappe récupérés, les traces de la bioactivité de la terre.

Le jeudi 21 novembre 2024 nous avons accueilli Alexandre Monnin: en nous basant sur le modèle du parc Rigot pour repenser la gouvernance collective des biens communs, nous avons approfondi notre réflexion sur les transformations des métiers afin d’esquisser le futur des pratiques artistiques et culturelles.

étapes en cours

Avec l’aide d’expert·e·x·s et de chercheureuse·x·s, nous analysons le contexte environnemental et anthropologique du Parc Rigot, nous concentrant sur des actions passées de soutien, de protection et d’entretien des communs du parc. Nous construisons le vocabulaire du projet en portant une attention particulière à l’inclusion de la dimension plus-qu’humaine. Parallèlement, les activités participatives organisées par les différentes entités impliquées dans le projet se poursuivent.

à venir

Les activations et expériences seront reprises dans une série de gazettes. Ces publications interdisciplinaires rythmeront l’avancée du projet et élargiront la réflexion théorique et de terrain sur la question des communs et de leur gestion à long terme. Ce travail nous permettra de sélectionner, de questionner et d’élargir le sens de certains concepts, tels que le sous-sol, le rythme des végétaux, la cohabitation interhumaine et interespèces et les biens communs.

newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des contenus sur nos activités, nos inspirations et nos derniers articles!

équipe transdisciplinaire

Microsillons – collectif d’artistes et professeur·e·x·s HEAD, Genève

Laurence Crémel – professeure HEPIA, Genève

Maëlle Proust – Coll. Sci. HES en architecture du paysage – HEPIA

Charlotte Chowney – Adj. scientifique HEPIA, Genève

Tiphaine Bussy – architecte paysagiste, cheffe de projet à l’OCAN (Office cantonal de l’agriculture et de la nature), Genève

Baptiste Bonnard – Illustrateur

Fichtre - Illustrateur

Atelier Serendipité – Illustrateur

Brice Goyard – Illustrateur

Aude Soffer – Illustratrice

Roman Alonso Gomez – Architecte (ALICE - Atelier de la conception de l’espace, EPFL)

Alexandre Monnin – chercheur

équipe artistique

Thierry Boutonnier – artiste arboriculteur

Eva Habasque – artiste arboricultrice

Yayan Liu – artiste arboricultrice

médias

Transformer le savoir

Texte

Tout savoir est situé dans des contextes et des corps.

Peau Pierre

Faire commun

Le nid

Texte

Une réflexion poétique de Gaston Bachelard sur le nid, symbole d’intimité, de refuge et d’univers imaginaire.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Tout coule

Texte

La vie repose sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre.

Faire commun

Vivre le Rhône

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Un sol vivant

Texte

Même si nous le foulons quotidiennement nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Clôture et Pouvoir

Texte

Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne.

Arpentage

Faire commun

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Se rencontrer sur le seuil

L’automne du jardinier

Texte

“On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne”.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Comme la petite pierre est heureuse

Texte

Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante.

Peau Pierre

Arpentage

Faire commun

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Ô noble Vert

Texte

La «Ignota Lingua» de Hildegarde de Bingen.

CROSS FRUIT

Common Dreams

Faire commun

La multiplicité des communs

Texte

Yves Citton nous parle de biens communs, de communs négatifs et de sous-communs.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

Écouter le levain

Texte

Un entretien avec l’artiste et académique Marie Preston sur les pratiques coopératives et l’inclusion du plus-qu’humain.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Le pain sauvage

Texte

Un essai sur l’expérience de la faim en Europe à l’époque moderne.

CROSS FRUIT

Faire commun

Corps d’eau

Texte

Embrasser l’hydroféminisme.

Vivre le Rhône

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

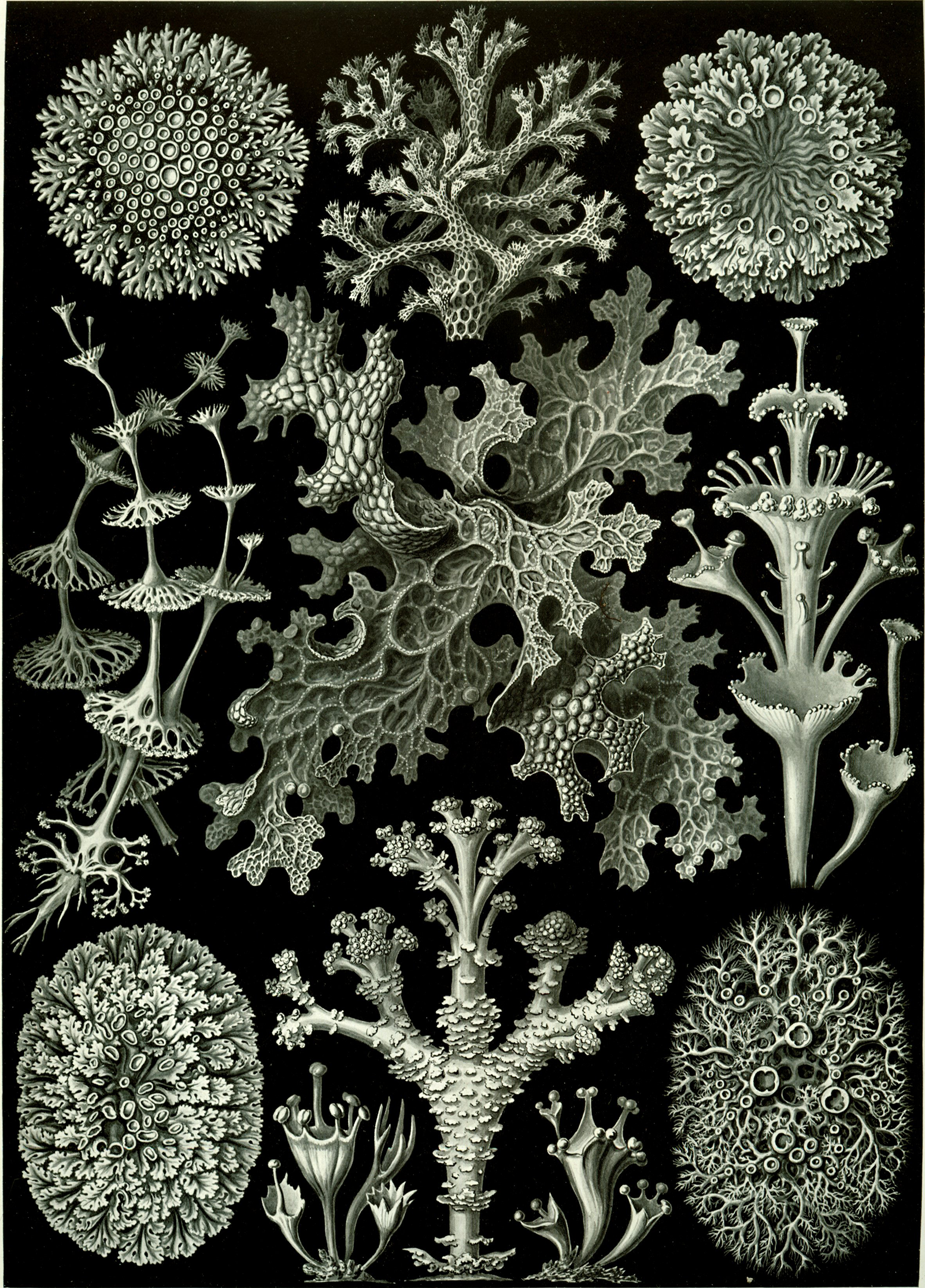

Intimité entre étrangers

Texte

Les lichens nous parlent d’un monde vivant dans lequel la solitude n’est pas une option viable.

Common Dreams

Faire commun

CROSS FRUIT

Un monde sous-optimal

Texte

Un entretien avec Olivier Hamant, auteur du livre «La troisième voie du vivant» .

Common Dreams

CROSS FRUIT

Faire commun

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Transformer le savoir

Le savoir, en particulier le savoir scientifique, est généralement perçu comme quelque chose de neutre, universel et abstrait. Cette illusion, qui lui confère autorité et prestige, masque pourtant le fait que tout savoir est situé dans des contextes et des corps, et que chaque acte de recherche naît d’une rencontre avec la matière et avec l’autre. C’est à partir de cette tension que de nombreuses théories contemporaines ont développé une critique radicale de la vision dominante, proposant de penser la connaissance comme une expérience incarnée et relationnelle.

Dans Situated Knowledges, Donna Haraway déconstruit la fiction d’une science « objective ». Elle rappelle que tout regard est toujours partiel et situé : il n’existe pas de point de vue neutre, mais seulement des perspectives incarnées, qui impliquent une responsabilité et exigent « le projet d’une science capable d’offrir une explication plus adéquate, plus riche, meilleure, qui nous permette de bien vivre dans le monde, en relation critique et réflexive avec nos pratiques de domination, celles des autres, et avec les parts inégales d’oppression et de privilège qui façonnent toute position. En termes philosophiques traditionnels, le problème est peut-être plus éthique et politique qu’épistémologique ». Haraway montre ainsi que l’objectivité ne consiste pas à effacer hypocritement la partialité, mais à la rendre explicite et à répondre des relations qui la rendent possible. Ce déplacement transforme la science en ce qu’elle appelle une « science succédante » (successor science) : non plus une possession abstraite de vérités, mais une pratique située qui reconnaît son enracinement dans les corps et les histoires.

Ce principe prend une forme concrète dans la pédagogie de bell hooks. Dans Teaching to Transgress, la salle de classe n’est pas décrite comme un espace neutre de transmission du savoir, mais comme un lieu traversé par des identités, des émotions, des désirs et des réciprocités. L’enseignement devient une « pratique de la liberté » : non plus la simple communication de contenus, mais l’ouverture d’un espace où les expériences vécues entrent dans le processus de formation, et où les formats pédagogiques sont sans cesse rediscutés et cocréés collectivement par ce que hooks appelle la learning community. À rebours de l’idéal académique d’une didactique aseptisée, hooks, depuis sa position de femme noire dans une université blanche, revendique la valeur du corps, des histoires personnelles et de la dimension processuelle comme conditions nécessaires de l’apprentissage. Car le but de l’enseignement, pour hooks, est de guider l’action et la réflexion afin de transformer le monde, de convertir le will to know en will to become.

Dessin: Anaëlle Clot.

Une autre position influente à cet égard se trouve dans les écrits d’Eduardo Viveiros de Castro sur le « perspectivisme amérindien », défini comme la conception « selon laquelle le monde est habité par différentes sortes de sujets ou de personnes, humains et non-humains, qui appréhendent la réalité depuis des points de vue distincts ». Cette définition pourrait rappeler le relativisme, mais elle en renverse en fait l’hypothèse : il n’existerait pas une seule « nature » physique interprétée par une pluralité de cultures. Au contraire, il existerait une seule « culture », partagée par tous les êtres, y compris les animaux non humains, qui se perçoivent comme des personnes et partagent socialité et croyances. Il y aurait une multiplicité de « natures » car chaque type d’être perçoit et habite un monde différent. Ainsi, les jaguars voient le sang comme de la bière de manioc : ce qui apparaît comme une donnée objectif est, dans cette cosmologie, le résultat d’une perspective incarnée. L’une des conséquences de cette ontologie est un renversement de la conception occidentale de la « culture » : « la création-production est notre modèle archétypal de l’action (…) tandis que la transformation-échange correspondrait sans doute mieux aux mondes amérindiens et à d’autres mondes non modernes. Le modèle de l’échange suppose que l’autre du sujet est un autre sujet, et non un objet ; et c’est précisément ce dont il s’agit dans le perspectivisme ».

Dans Making de Tim Ingold, le discours sur le savoir incarné s’entrelace étroitement à l’expérience du faire, privilégiant au cumul de données le développement d’une attention sensible et corporelle, « contre l’illusion que les choses pourraient être ‘théorisées’ indépendamment de ce qui se passe dans le monde autour de nous ». Dans cette perspective, « le monde lui-même devient un lieu d’étude, une université qui ne comprend pas seulement des enseignants professionnels et des étudiants inscrits, enrégimentés dans leurs départements académiques, mais des personnes partout, ainsi que toutes les autres créatures avec lesquelles (ou parmi lesquelles) nous partageons nos vies et les territoires où nous – et elles – habitons. Dans cette université, quelle que soit notre discipline, nous apprenons de ceux avec qui (ou avec quoi) nous étudions. Le géologue étudie avec les roches autant qu’avec ses professeurs ; il apprend d’elles, et elles lui disent des choses. De même le botaniste avec les plantes, et l’ornithologue avec les oiseaux ». D’où la critique des formes académiques traditionnelles, qui prétendent expliquer le monde comme si le savoir pouvait être construit après coup, en expulsant le corps et la pratique. Pour Ingold, au contraire, penser et faire ne sont pas séparables : « les matériaux pensent en nous, tandis que nous pensons à travers eux ». C’est dans cette logique que l’introduction de pratiques artistiques et manuelles dans son enseignement prend une place centrale : elles montrent que le savoir naît du corps qui expérimente, dans une correspondance avec les matériaux qui participent activement à la transformation. L’objectif ultime n’est pas de documenter de l’extérieur, mais de transformer : si l’apprentissage nous change nous-mêmes, il doit aussi être restitué au monde, en ouvrant d’autres possibilités de relation.

Ces voix diverses convergent en un point : le savoir n’est jamais détaché du monde, mais prend forme dans l’interaction avec des corps, des matériaux et des relations. Il ne s’agit pas de nier la rigueur ni l’importance des institutions académiques, mais de rappeler que le savoir s’appauvrit lorsqu’il efface les conditions incarnées et situées dont il émerge. Rendre centrales ces dimensions, c’est transformer le savoir, d’instrument de domination en pratique écologique de coexistence, où les frontières disciplinaires s’estompent et où la description cède le pas à l’expérience collective et transformatrice. C’est dans cet espace de recherche et d’expérimentation que s’inscrivent les démarches de least : des démarches qui instituent des équipes transdisciplinaires où chacun occupe une place égale et s’engage à franchir les frontières de sa propre discipline, qui privilégient la logique processuelle à celle du résultat, et qui ouvrent, par la pratique artistique, de nouvelles modalités d’élaboration et de transmission des savoirs.

Le nid

Nous proposons ici un extrait de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard, philosophe français du XXᵉ siècle. Dans cet ouvrage, Bachelard explore les lieux de l’intimité humaine — maison, tiroir, coin, nid — en les abordant non pas comme des objets physiques, mais comme des espaces vécus, habités par l’imaginaire. Le passage présenté est une méditation sensible et poétique sur le nid, vu comme un refuge essentiel, un centre d’univers à la fois réel et rêvé.

C’est cependant le nid vivant qui pourrait introduire une phénoménologie du nid réel, du nid trouvé dans la nature et qui devient un instant — le mot n’est pas trop grand — le centre d’un univers, la donnée d’une situation cosmique. Je soulève doucement une branche, l’oiseau est là, couvant les œufs. C’est un oiseau qui ne s’envole pas. Il frémit seulement un peu. Je tremble de le faire trembler. J’ai peur que l’oiseau qui couve sache que je suis un homme, l’être qui a perdu la confiance des oiseaux. Je reste immobile. Doucement s’apaisent — je l’imagine ! — la peur de l’oiseau et ma peur de faire peur. Je respire mieux. Je laisse retomber la branche. Je reviendrai demain. Aujourd’hui, une joie est en moi : les oiseaux ont fait un nid dans mon jardin.

Et le lendemain, quand je reviens, marchant dans l’allée plus doucement que la veille, je vois au fond du nid huit œufs d’un blanc rosé. Mon Dieu ! Qu’ils sont petits ! Comme c’est petit un œuf des buissons !

Voilà le nid vivant, le nid habité. Le nid est la maison de l’oiseau. Il y a longtemps que je le sais, il y a longtemps qu’on me l’a dit. C’est une si vieille histoire que j’hésite à la redire, à me la redire. Et pourtant, je viens de la revivre. Et je me souviens, dans une grande simplicité de la mémoire, des jours où, dans ma vie, j’ai découvert un nid vivant. Comme ils sont rares, dans une vie, ces souvenirs vrais !

Comme je comprends alors la page de Toussenel qui écrit :

« Le souvenir du premier nid d’oiseaux que j’ai trouvé tout seul est resté plus profondément gravé dans ma mémoire que celui du premier prix de version que j’ai remporté au collège. C’était un joli nid de verdier avec quatre œufs gris-rose historiés de lignes rouges comme une carte de géographie emblématique. Je fus frappé sur place d’une commotion de plaisir indicible qui fixa pendant plus d’une heure mon regard et mes jambes. C’était ma vocation que le hasard m’indiquait ce jour-là. »

Quel beau texte pour nous qui cherchons les intérêts premiers ! En retentissant, au départ, à une telle « commotion », on comprend mieux que Toussenel ait pu intégrer, dans sa vie et dans son œuvre, toute la philosophie harmonique d’un Fourier, ajouter à la vie de l’oiseau une vie emblématique à la dimension d’un univers.

Mais dans la vie la plus coutumière, chez un homme qui vit dans les bois et les champs, la découverte d’un nid est toujours une émotion neuve. Fernand Lequenne, l’ami des plantes, se promenant avec sa femme Mathilde, voit un nid de fauvette dans un buisson d’épine noire :

« Mathilde s’agenouille, avance un doigt, effleure la fine mousse, laisse le doigt en suspens…

Tout à coup je suis secoué d’un frisson.

La signification féminine du nid perché à la fourche de deux rameaux, je viens de la découvrir. Le buisson prend une valeur si humaine que je crie :

— N’y touche pas, surtout, n’y touche pas. »

Dessin: Anaëlle Clot.

La « commotion » de Toussenel, le « frisson » de Lequenne ont la marque de la sincérité. Nous y avons fait écho dans notre lecture, puisque c’est dans les livres que nous jouissons de la surprise de « découvrir un nid ». Poursuivons donc notre recherche des nids en littérature.

Nous allons donner un exemple où l’écrivain augmente d’un ton la valeur domiciliaire du nid. Nous empruntons cet exemple à Henry-David Thoreau. Dans la page de Thoreau, l’arbre entier est, pour l’oiseau, le vestibule du nid. Déjà l’arbre qui a l’honneur d’abriter un nid participe au mystère du nid. L’arbre est déjà pour l’oiseau un refuge.

Thoreau nous montre le pivert prenant tout un arbre pour demeure. Il met cette prise de possession en parallèle avec la joie d’une famille qui revient habiter la maison longtemps abandonnée :

« Ainsi, lorsqu’une famille voisine, après une longue absence, rentre à la maison vide, j’entends le bruit joyeux des voix, les rires des enfants, je vois la fumée de la cuisine. Les portes sont grandes ouvertes. Les enfants courent dans le hall en criant. Ainsi le pivert se précipite dans le dédale des branches, perce ici une fenêtre, en sort en caquetant, se jette ailleurs, aère la maison. Il fait retentir sa voix en haut, en bas, prépare sa demeure… et en prend possession. »

Thoreau vient de nous donner à la fois le nid et la maison en expansion. N’est-il pas frappant que le texte de Thoreau s’anime dans les deux directions de la métaphore : la maison joyeuse est un nid vigoureux — la confiance du pivert à l’abri dans l’arbre où il cache son nid est une prise de possession d’une demeure.

Nous dépassons ici la portée des comparaisons et des allégories. Le pivert « propriétaire » qui apparaît à la fenêtre de l’arbre, qui chante au balcon, correspond, dira sans doute la critique raisonnable, à une « exagération ». Mais l’âme poétique saura gré à Thoreau de lui donner, avec le nid à la dimension de l’arbre, une augmentation d’image.

L’arbre est un nid dès qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre. On lit dans les Mémoires d’Outre-tombe cette confidence-souvenir de Chateaubriand :

« J’avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules : là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. »

En fait, dans le jardin, l’arbre habité par l’oiseau nous devient plus cher. Si mystérieux, si invisible que soit souvent le pic tout de vert vêtu dans la feuillée, il nous devient familier. Le pic n’est pas un habitant silencieux. Et ce n’est pas quand il chante qu’on pense à lui ; c’est quand il travaille. Tout le long du tronc d’arbre, son bec, en des coups retentissants, frappe le bois. Il disparaît souvent, mais toujours on l’entend. C’est un ouvrier du jardin.

Et ainsi, le pic est entré dans mon univers sonore. J’en fais pour moi-même une image salutaire. Quand un voisin, dans ma demeure parisienne, plante trop tard des clous dans le mur, je « naturalise » le bruit. Fidèle à ma méthode de tranquillisation à l’égard de tout ce qui m’incommode, je m’imagine être dans ma maison de Dijon et je me dis, trouvant naturel tout ce que j’entends : « C’est mon pic qui travaille dans mon acacia. »

Tout coule

Dans le cadre du projet Faire commun, qui explore les conditions d’une écologie partagée au Parc Rigot, least vous propose une réflexion sur les rythmes qui traversent les vivants, les lieux, et le temps lui-même. « Faire commun », c’est aussi faire « temps ensemble » : chercher comment nos existences s’accordent – ou se désaccordent – avec les cycles de ce qui nous entoure. Ce texte invite à écouter les pulsations multiples du monde pour imaginer de nouvelles formes de cohabitation sensible.

Au parc Rigot, des étudiant·e·x·s, chercheur·euse·x·s et artistes se sont rassemblés pour entrer en résonance avec le territoire : une exploration sensible et interdisciplinaire visant à révéler les rythmes propres au paysage, à ses vivants, à ses usages. En observant les chênes centenaires, les passant·e·x·s ou encore la pièce d’eau, ils et elles ont mis en lumière la manière dont chaque élément du parc vibre à son propre tempo – parfois régulier, parfois chaotique – composant une partition collective.

Le mot rythme vient du verbe grec rhéô, qui signifie « couler ». Dans la philosophie grecque, l’expression panta rei – littéralement « tout coule » – résume la pensée d’Héraclite d’Éphèse, philosophe du changement perpétuel : tout est en constante transformation, comme un fleuve dont l’eau s’écoule sans arrêt, si bien qu’on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau.

L’eau, justement, est au cœur de notre première expérience du rythme. Avant même la naissance, nous percevons les sons à travers le liquide amniotique : les battements du cœur, le souffle, la circulation du sang. Seuls les sons graves et rythmés traversent ce milieu fluide. Après la naissance, une part de cette eau demeure en nous : l’oreille interne, encore emplie de fluides, capte les vibrations du monde. Cette eau originelle inscrit en nous une mémoire intime du rythme et du temps. C’est peut-être pour cela que l’étang de Rigot, niché au bas du parc, agit comme un aimant sensoriel : il capte le regard, attire la faune et devient un point de repère où les rythmes des humains et non-humains se rencontrent au fil des heures.

L’humanité a très tôt cherché à mesurer le temps. L’un des premiers instruments connus est une clepsydre à eau, datant du XIVᵉ siècle av. J.-C., découverte dans le temple de Karnak en Égypte. Deux récipients, reliés par un petit orifice, permettaient de quantifier l’écoulement régulier du temps. À Rigot, ce sont les chênes, plantés à l’ouest de la parcelle, qui jouent ce rôle de mesure silencieuse : année après année, ils inscrivent la mémoire du temps dans leur écorce.

Dans les environnements sonores peu marqués par les activités humaines, la majorité des sons suivent des rythmes prévisibles. Le chant d’un oiseau, le bruissement du vent dans les feuillages, le ressac discret de l’étang, autant de motifs récurrents que les êtres vivants identifient sans alarme. Cette régularité apaise, stabilise. À l’inverse, les sons brusques – les travaux, les foules, les véhicules – perturbent les équilibres sensoriels et déclenchent des réactions de panique. La régularité des rythmes sonores constitue ainsi un facteur fondamental de stabilité.

Le rythme est ainsi essentiel à la perception auditive de chaque espèce. Les neurones de l’oreille et du cerveau ne s’activent que si la fréquence des sons correspond à un rythme de référence. Dans les années 1960, le chercheur hongrois Péter Szőke a ralenti les chants d’oiseaux pour en révéler la complexité, inaudible à l’oreille humaine. Cette attention au détail, à l’invisible, guide les démarches sensibles menées au parc Rigot : écouter, ralentir, observer ce qui, à première vue, échappe à la perception.

Chez les vivants, le temps se construit sur trois niveaux : un rythme interne, une synchronisation avec les cycles environnementaux et une coordination entre individus. Le rythme interne est affiné par des signaux extérieurs, appelés zeitgebers (« donneurs de temps ») : la lumière, la température ou la saisonnalité. Chez les oiseaux migrateurs, la mémoire de la fonte des neiges, la durée du jour et l’observation des comportements d’autres espèces participent à synchroniser le départ vers les lieux de reproduction.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Ainsi, le temps n’est pas qu’une affaire individuelle : il se construit aussi socialement. Chez les abeilles, les nourrices maintiennent un rythme constant dans la ruche, pendant que les butineuses adaptent leur activité aux horaires d’ouverture des fleurs. La coordination de ces horloges internes génère un temps collectif – un rythme partagé.

Les sociétés humaines, elles aussi, entretiennent des rapports multiples et hétérogènes au temps. Dans de nombreuses cultures autochtones, le temps est lié aux rythmes locaux de la terre, des animaux ou des paysages. Chez les éleveur·euse·x·s de rennes sámi, par exemple, le concept de jahkodat affirme que chaque année est unique : la migration dépend de multiples facteurs comme la fonte des neiges ou l’état des pâturages. « Une année n’est pas la sœur de la suivante », dit un proverbe sámi. Chaque cycle impose une attention fine et une adaptation constante.

Aujourd’hui, la mondialisation a affaibli cette sensibilité à la saisonnalité. Pourtant, la saisonnalité elle-même n’est pas universelle. Certaines régions connaissent quatre saisons, d’autres une alternance sèche-humide. Dans Nagori, Ryoko Sekiguchi rappelle qu’au Japon, l’année est traditionnellement divisée en 24 saisons, voire 72 micro-saisons. Cette perception subtile du temps se reflète dans le langage, où des mots et des haïkus sont liés à des moments précis, tissant un lien entre culture, climat et expression.

Mais le temps « objectif » est aussi une construction. Dans Austerlitz, W.G. Sebald raconte que le temps, bien qu’ancré dans les astres, repose sur des conventions humaines. Même le jour solaire varie : pour stabiliser nos horloges, l’humanité a inventé un « soleil moyen », un astre fictif dont le mouvement régulier sert de référence.

Cette normalisation du temps s’est intensifiée au XIXᵉ siècle avec le développement du chemin de fer. Pour coordonner les trajets, on impose les fuseaux horaires, brisant la diversité des temps locaux. Le monde entre alors dans une ère de synchronisation stricte, une standardisation qui coexiste aujourd’hui avec les dissonances écologiques et temporelles que nous traversons.

La vie repose donc sur une synchronisation fine entre les rythmes du vivant et les cycles de la Terre. La crise climatique actuelle vient bouleverser ces équilibres. À Rigot comme ailleurs, le décalage des saisons, les températures qui grimpent, les floraisons et les migrations désynchronisées perturbent profondément les horloges biologiques. Cette rupture menace la reproduction, l’alimentation et la survie de nombreuses espèces. Quand le temps du vivant se désaccorde de celui de la Terre, c’est l’équilibre même de la vie qui vacille.

Ainsi, face aux désaccords grandissants entre les temps humains et ceux du vivant, Faire commun invite à une réorientation sensible : ralentir, écouter, cohabiter. Le parc Rigot devient alors un terrain d’apprentissage partagé où l’on expérimente d’autres manières d’habiter le temps – ni linéaire ni productiviste, mais cyclique, poreux, accordé à ce qui pousse, se transforme ou disparaît. En réconciliant les multiples temporalités de la Terre, ce projet esquisse les prémices d’un avenir habitable.

Un sol vivant

Même si nous le foulons quotidiennement et qu’il est indispensable à notre sécurité alimentaire, nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies. Quels rôles cruciaux le sol joue-t-il dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes ? Comment le protéger ? Et en quoi les pratiques artistiques peuvent-elles être utiles ?

Ci-dessous, un entretien avec Karine Gondret, pédologue et géomaticienne de formation, collaboratrice scientifique HES-SO et enseignante à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). Ses recherches portent principalement sur l’évaluation de la qualité des sols et leur cartographie.

Qu’est-ce que la pédologie ?

La pédologie est l’examen des sols, c’est-à-dire l’étude des interactions entre le vivant, le minéral, l’eau et l’air qui ont lieu sous nos pieds. En pédologie, on se concentre sur tout ce qui se trouve entre la surface et la couche de minéraux purs, soit environ 1,50 m de profondeur sous nos latitudes. Au-delà, lorsque seuls les minéraux sont présents, on entre dans le domaine de la géologie. Le rôle du pédologue est aussi de cartographier les sols.

Qu’entend-on par un sol de bonne qualité ?

Grossièrement, un sol de bonne qualité est un sol qui est capable d’assurer les fonctions nécessaires à la survie de l’ensemble des êtres vivants et de leur environnement. Plusieurs fonctions sont très importantes, au-delà de la plus évidente, celle de production alimentaire ou de production de biomasse. Le sol assure des fonctions d’infiltration, d’épuration et de stockage de l’eau ou encore de recyclage des nutriments et des matières organiques. Il y a aussi la fonction de réserve génétique, qui est encore très peu étudiée. La clovibactine, par exemple, est un potentiel nouvel antibiotique qui a été découvert dans le sol. Il est donc crucial de protéger cette ressource.

Quels paramètres faut-il prendre en compte pour évaluer la qualité d’un sol selon ses fonctions ?

En général, on constate que plus la teneur en « matières organiques » d’un sol est élevée, plus il est capable d’assurer ses fonctions. On entend par « matières organiques » tous les êtres vivants (vers de terre, microorganismes, bactéries…) et toutes les composés riches en carbone issus du vivant (cadavres, excréments, racines, feuilles mortes, compost, exsudats racinaires et bactériens…). Un sol qui fonctionne, c’est un sol vivant, mais pas que! Il existe plusieurs autres paramètres essentiels, comme la profondeur du sol, le pH, la texture, la porosité… Selon la fonction à protéger, certains paramètres seront plus ou moins importants. Par exemple, la fonction de support des infrastructures humaines (routes, bâtiments, etc.) va inévitablement nuire à la fonction production de biomasse. C’est pour ça que les politiques doivent faire des choix dans les fonctions qu’ils souhaitent protéger.

Pourquoi la présence de matière organique dans les sols est-elle importante ?

Les matières organiques constituent la base de l’alimentation de la faune et des micro-organismes du sol. Elles sont continuellement décomposées par la vie du sol en nutriments accessibles aux végétaux via l’eau du sol. De plus, les matières organiques améliorent la porosité du sol. La porosité est essentielle au bon développement de la vie car elle permet à l’eau riche en nutriments, à l’air et aux racines de circuler. Sans cette porosité, les échanges se font beaucoup moins bien, et par conséquent, les fonctions sont beaucoup moins bien rendus.

De plus, les matières organiques sont capables d’augmenter la capacité du sol à stocker l’eau, et d’atténuer des épisodes d’inondation dans les villes qui se situent en aval. Elle peut aussi, par ses propriétés électriques, retenir des nutriments et des polluants. De plus, les matières organiques qui sont stabilisées dans le sol renferment environ 60% du carbone de la planète. Plus il y a de matière organique dans le sol, plus on limite le réchauffement climatique, car tout le carbone qui n’est pas stocké dans les sols part dans l’atmosphère sous forme de CO2. Pour finir, par rapport à il y a une cinquantaine d’années, la plupart des sols agricoles ont vu leur teneur en matière organique diminuer de moitié. Ce qui signifie que ces sols-là vont de moins en moins bien assurer les fonctions qu’ils nous rendent.

Nous avons parlé de ce qu’est un bon sol pour les humains, mais qu’en est-il du monde « plus qu’humain » ?

Dans la définition de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le sol assure des fonctions indispensables à l’homme. Mais en vérité, ces fonctions sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et les humains en bénéficient simplement. Par exemple, de nombreux pollinisateurs ont une partie de leur cycle de vie dans le sol. Ces pollinisateurs permettent d’obtenir des fruits et de nourrir la faune, ce qui est bénéfique pour les milieux naturels. Mais ces fruits vont aussi profiter aux humains au sein des infrastructures agricoles et économiques, lorsqu’ils seront vendus. Les humains et l’environnement sont profondément interconnectés, bien que nous ayons tendance à l’oublier.

Images: Thierry Boutonnier, Comm’un sol, 2024. Photo: ©Eva Habasque.

Dans le cadre du projet de recherche Faire commun, l’artiste Thierry Boutonnier a imaginé une méthode pour évaluer de manière sensible la qualité des sols du Parc Rigot. Il a organisé un pique-nique sur une longue nappe en coton biologique, qui a ensuite été découpée en morceaux et enterrée dans différentes zones du parc. Après quelques mois, la nappe a été déterrée, et la quantité de tissu consommé grâce à la bioactivité du sol a fourni des informations concrètes sur ses caractéristiques. Qu’avez-vous observé ?

Nous n’avons pas encore terminé d’effectuer les analyses dans le parc Rigot, mais nous avons observé la capacité du sol à dégrader la matière organique à travers cette expérience. Dans le sol, les micro-organismes libèrent des enzymes qui dégradent la matière organique (ici la nappe en coton). Et nous avons observé que ces micro-organismes n’ont pas tous eu la même activité : certaines zones du parc ont été capables de dégrader la matière organique de manière très efficace, tandis que d’autres zones ont été beaucoup plus lentes. Cela signifie que dans ces zones, il y a moins de nutriments disponibles pour les plantes qui y poussent.

Souvent, on ne se rend pas compte qu’il y a une diversité de sols, même sur de petites surfaces. En ville, comme à Rigot, cette diversité est encore plus marquée, car l’homme a eu un impact très fort sur les sols. Il y a eu de nombreuses interventions – des zones ont été complètement renaturées, d’autres décapées ou ajoutées artificiellement – et cela a conduit à une juxtaposition de sols très différents. Le défi est d’identifier les zones qui fonctionnent vraiment et de les protéger.

Est-ce possible d’améliorer la qualité d’un sol ?

Quand un sol n’a pas la qualité nécessaire par rapport à une fonction, on peut intervenir pour l’améliorer, en apportant par exemple, de la matière organique ou en le décompactant (dans le respect du règlement de L’Osol en Suisse). Mais la qualité d’un sol ne s’améliore que très lentement, il faut parfois atteindre plusieurs générations humaines, parfois l’amélioration est impossible. En fait, il faut considérer que le sol est une ressource non renouvelable, car il met très longtemps à se créer : on dit qu’il augmente de 0,05 millimètre par an en moyenne. Dans les endroits très pentus, il devient même de plus en plus mince.

Il peut par ailleurs se détériorer rapidement. Il paraît solide, on le pense immuable, mais rien n’est moins vrai. Même lorsqu’on cherche à améliorer sa qualité, il faut être très précautionneux, car chaque intervention sur un sol entraîne une détérioration. C’est un processus délicat qui ne fonctionne pas toujours, on est dans l’expérimentation. Le sol, c’est l’intersection entre la physique, la biologie et la chimie. C’est un monde complexe duquel on ne sait de loin pas tout. C’est d’autant plus important de le protéger, car c’est là que se trouvent tous les nutriments des végétaux, qui en se développant forment la base de l’alimentation de tous les mammifères. Le sol est vraiment le lieu de la création de la vie.

Clôture et Pouvoir

« Nous supplions Votre Grâce afin qu’aucun seigneur d’un quelconque domaine ne puisse considérer les terres communes comme une propriété exclusive.

Nous demandons que tous les propriétaires libres ainsi que ceux qui détiennent des terres en concession puissent jouir pleinement des terres communes, en exerçant leurs droits sur celles-ci, et que les seigneurs ne puissent ni les utiliser ni en tirer profit.

Nous prions pour que les rivières restent libres et accessibles à tous pour la pêche et la navigation.

Nous demandons qu’il ne soit pas permis aux seigneurs d’acquérir des terres libres pour ensuite les relouer (…) en tirant de grands avantages personnels au détriment de vos pauvres sujets. »

Nous sommes le 6 juillet 1549. Les paysans de Wymondham, une petite ville du Norfolk en Angleterre, se révoltent. Ils traversent les champs pour abattre les haies et les clôtures des fermes et des pâturages privés, y compris le domaine de Robert Kett, qui, de manière surprenante, se joint aux protestations, donnant ainsi son nom à cette rébellion. Au fil de leur marche, ils sont rejoints par des ouvriers agricoles et des artisans venant de nombreuses autres villes et villages. Le 12 juillet, 16 000 insurgés campent à Mousehold Heath, près de Norwich, et rédigent une liste de revendications adressées au roi, comprenant celles mentionnées plus haut. Ils résisteront jusqu’à fin août, moment où plus de 3500 insurgés seront massacrés, et leurs chefs torturés et décapités. Mais qu’est-ce qui a provoqué cette insurrection ? Et pourquoi la répression a-t-elle été si sanglante ?

La soi-disant rébellion de Kett est une réaction à la pratique des « enclosures », c’est-à-dire la suppression des droits d’usage sur les terres communes. Ces terres, d’une grande importance économique et sociale, étaient gérées selon des règles et des limites établies par les communautés elles-mêmes, garantissant un équilibre entre leurs membres. Ces parcelles étaient utilisées pour le pâturage, la collecte de bois et de plantes sauvages, la fauche du foin, la pêche ou encore le passage, et incluaient même des terres agricoles partagées, où les paysans cultivaient de petites portions de terre réparties de manière éparse dans une division collective. Le système des terres communes contribuait donc à la subsistance des communautés et, en particulier, des plus démunis.

Avec les enclosures, les terres communes furent réorganisées pour créer de grands champs unifiés, délimités par des haies, des murs ou des clôtures, et réservés à l’usage exclusif des grands propriétaires ou de leurs locataires. Ce processus progressif d’appropriation des terres ne fut pas une exclusivité anglaise, mais un phénomène à grande échelle, généralisé sous diverses formes dans toute l’Europe (et encore plus violemment dans ses colonies) à partir du XVe siècle. C’est le phénomène que Karl Marx décrit dans Le Capital comme « l’accumulation primitive » : les travailleurs agricoles, privés de leurs moyens de production (la terre), sont contraints de travailler pour un salaire, ne possédant rien d’autre que leur force de travail. C’est l’un des éléments qui a conduit à l’émergence du capitalisme, un processus impliquant violence, expropriation et rupture des liens sociaux traditionnels.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Un autre aspect significatif des enclosures est leur impact sur le rôle des femmes. Jusqu’au Moyen Âge, une économie de subsistance prévalait en Europe, où le travail productif (comme le travail des champs) et reproductif (comme les soins) avaient une valeur équivalente. Avec le passage à une économie de marché, seul le travail produisant des marchandises fut considéré comme digne d’être rémunéré, tandis que la reproduction de la force de travail fut jugée dénuée de valeur économique. De plus, comme cela a été démontré, la perte des droits d’usage sur les terres communes a particulièrement affecté les catégories déjà discriminées, comme les femmes, qui trouvaient dans ces terres non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un espace de relations, de savoirs et de pratiques collectives.

La chercheuse féministe Silvia Federici, dans son célèbre ouvrage Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, réfléchit au lien entre la privatisation des terres et l’aggravation de la condition féminine : « Dans l’Europe précapitaliste, la subordination des femmes aux hommes était atténuée par le fait qu’elles avaient accès aux biens communs et à d’autres ressources collectives (…). Dans la nouvelle organisation du travail, chaque femme devint un bien commun, car une fois les activités domestiques définies comme un non-travail, le travail féminin commença à être perçu comme une ressource naturelle, accessible à tous, tel l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons. (…) Avec ce nouveau contrat social et sexuel, les femmes prolétaires devinrent le substitut des terres que les travailleurs avaient perdues avec les enclosures, devenant ainsi leur principal moyen de reproduction. »

Les conséquences de cette exacerbation des rapports de force entre genres furent multiples : les femmes se retrouvèrent de plus en plus confinées à l’espace domestique, dépendantes économiquement et socialement de l’autorité masculine, et contrôlées dans la gestion de leur corps par des politiques démographiques indispensables à une société dépendante des flux de force de travail. Le contrôle du corps féminin, par la condamnation de la contraception et des savoirs traditionnels liés aux soins, devint central dans la société capitaliste naissante. La chasse aux sorcières, qui frappa des milliers de femmes en Europe et en Amérique, s’inscrit dans ce contexte de répression et de contrôle.

Dans les colonies européennes, des processus analogues d’expropriation et de violence furent justifiés par une rhétorique de domination des « sauvages ». Ce schéma, basé sur l’extraction de ressources et de travail à faible coût, se poursuit encore aujourd’hui : pensons à l’appropriation des terres indigènes dans le Sud global pour l’exploitation des ressources naturelles. Capitalisme et oppression sont les deux faces d’une même médaille.

Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, écrivit : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne ! »

La pensée de Rousseau dans ce livre n’est pas exempte de problématiques et alimentera, entre autres, le dangereux mythe du « bon sauvage », qui justifiera en partie le colonialisme. Pourtant, ces mots représentent un avertissement et un espoir, nous invitant à remettre en question les fondements mêmes de la société : les structures, les institutions, les systèmes économiques ne sont pas immuables. Le changement est toujours possible, à condition d’avoir le courage de l’imaginer.

L’automne du jardinier

Le jardinier, les mains plongées dans la terre et en contact constant avec les plantes, pourrait sembler avoir un métier idyllique face aux tracas urbains. Mais, selon Karel Čapek, rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Dans son livre L’année du jardinier (1929), Čapek décrit une psychologie du jardinier pleine de problèmes, de tribulations, face au gel, à la sécheresse et aux ambitions démesurées des petits jardins urbains. Son récit, merveilleusement écrit et imprégné d’ironie, offre une réflexion sur la complexité de la nature humaine, non sans une pointe d’humour et de légerté. Nous vous proposons un bref extrait de ce livre ci-dessous.

On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne. Si nous regardons la nature, il est vrai que l’automne est la fin de l’année ; mais il est presque encore plus vrai que l’automne est le début de l’année. C’est une notion commune que les feuilles tombent en automne et je ne puis vraiment pas le nier ; je me contente de soutenir que, dans un certain sens, plus profond, l’automne est, à proprement parler, le moment où les feuilles poussent. Les feuilles se dessèchent parce que l’hiver arrive ; mais elles se dessèchent aussi parce que le printemps arrive, parce que de nouveaux bourgeons se forment, petits comme des capsules explosives qui libéreront le printemps. C’est une illusion d’optique qui nous fait voir les arbres et les arbustes dénudés, car ils sont parsemés de tout ce qui se révélera et se développera en eux au printemps. C’est une illusion d’optique que de voir les fleurs fanées en automne, car elles sont, au contraire, en train de naître. Nous disons que la nature se repose alors qu’elle va de l’avant sans voir ni entendre. Seulement elle a fermé sa boutique et tiré les rideaux ; mais derrière cette façade, elle déballe de nouvelles marchandises et les rayons se remplissent, jusqu’à plier sous le poids. Bonnes gens, c’est maintenant le vrai printemps ; ce qui n’est pas à point maintenant ne le sera pas non plus en avril. L’avenir n’est pas devant nous, car il est déjà sous les espèces de ce germe ; il est déjà parmi nous, et ce qui n’est pas à présent parmi nous n’y sera pas non plus dans l’avenir. Nous ne voyons pas les germes parce qu’ils sont sous la terre ; nous ne connaissons pas l’avenir parce qu’il est en nous. Parfois, il nous semble que nous sentons la pourriture, encombrés que nous pouvions voir tous les rejets gros et blancs qui se frayent un chemin à travers cette vieille terre de civilisation qui s’appelle « aujourd’hui », toutes les graines qui germent en secret, tous les vieux plants qui se rassemblent et se ramassent pour former un germe vivant, qui un jour éclatera pour créer une fleur vivante, si nous pouvions voir ce fourmillement caché de l’avenir au milieu de nous, il est sûr que nous dirions que notre mélancolie et notre scepticisme sont de grandes sottises et que le meilleur de tout, c’est d’être un homme vivant, je veux dire un homme qui croît.

Image: Natália Trejbalová, Few Thoughts on Floating Spores (detail), 2023.

Courtesy of the artist and Šopa Gallery, Košice. Photo: Tibor Czitó.

Comme la petite pierre est heureuse

Dans cette brève composition poétique, Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante, représentée par une petite pierre qui erre librement. Loin des soucis et des ambitions humaines, la pierre trouve le contentement dans son existence élémentaire. Écrit au XIXe siècle, le poème reflète la désillusion croissante face à l’industrialisation et à l’urbanisation, qui ont conduit beaucoup à aspirer à une vie plus modeste et significative.

Comme la petite pierre est heureuse,

Qui vagabonde seule sur les chemins,

Sans se soucier de sa carrière

Et sans craindre les lendemains ;

Sa robe d’un brun élémentaire

Offerte par un univers éphémère ;

Indépendante comme le soleil,

À d’autres elle s’unit ou seule étincèle,

Accomplissant son destin absolu

Dans une simplicité résolue.

Image: Altalena.

Ô noble Vert

Ô noble Vert, enraciné dans le soleil

et brillant d’une sérénité limpide,

dans le cercle d’une roue tournante

qui ne peut contenir toute la magnificence de la terre,

vous Vert, vous êtes enveloppé d’amour,

embrassés par le pouvoir des secrets célestes.

Tu rougis comme la lumière de l’aube

tu brûles comme les braises du soleil,

Ô nobilissima Viriditas.

Ce magnifique hymne à la puissance créatrice du vert est une réponse écrite et mise en musique à l’œuvre de l’un des esprits les plus brillants de l’Europe médiévale: Hildegarde de Bingen, une sainte et mystique chrétienne qui vivait en Rhénanie au début du XIIe siècle. Dixième fille d’une famille noble, Hildegarde est très tôt secouée par des visions et des migraines, raison pour laquelle elle est destinée au couvent dès l’âge de treize ans. Ce n’est qu’à l’âge de quarante-trois ans qu’elle avouera et décrira publiquement ses visions, poussée par un ordre divin; quelques années plus tard, elle fondera le monastère de Bingen, dont elle sera l’abbesse.

Les mérites d’Hildegarde sont innombrables: elle est la première compositrice occidentale dont nous ayons un témoignage écrit, et son œuvre musicale est la plus substantielle de l’époque à laquelle elle a vécu à nous être parvenue. Elle fut une excellente naturaliste: son puissant traité Physica comprend 230 chapitres sur les plantes, 63 chapitres sur les éléments, 63 chapitres sur les arbres, et bien d’autres sur les pierres, les poissons, les oiseaux, les reptiles ou encore les métaux, enrichis d’indications sur leurs propriétés médicinales: pour cette raison, certains la considèrent comme la fondatrice de la naturopathie. Ses homélies et ses discours, empreints d’un vitalisme révolutionnaire inconnu de la pensée ecclésiastique de l’époque, ont été encouragés et même publiés avec le soutien de puissants papes et prélats tels que Bernard de Clairvaux – un fait tout à fait exceptionnel dans le contexte profondément misogyne de l’Europe médiévale.

Hildegarde rencontre cependant une difficulté dans la description de ses visions: «Dans mes visions, on ne m’a pas appris à écrire comme les philosophes. De plus, les mots que je vois et que j’entends ne sont pas comme les mots du langage humain, mais sont comme une flamme brûlante ou un nuage qui se déplace dans l’air clair.» Comment transmettre l’indicible? Comment donner voix à des concepts nouveaux, inconnus des théologiens et des sages de l’époque? Comment critiquer la structure même de la pensée actuelle? Hildegarde ne choisit pas la facilité, mais décide d’inventer une véritable nouvelle langue, à laquelle elle donne le nom d’Ignota Lingua et qui est considérée comme l’une des premières «langues artificielles» jamais créées (Hildegarde est d’ailleurs considérée comme la patronne des locuteurs de l’espéranto). Il s’agit d’un glossaire de 1011 mots, pour la plupart transcrits en latin et en allemand médiéval avec l’aide d’un scribe.

Image: Hildegarde de Bingen, La hiérarchie des anges, Manuscrit de la sixième vision des Scivias.

Parmi de nombreuses inventions linguistiques merveilleuses, le concept de viriditas revient dans ses écrits. L’universitaire Sarah L. Higley tente une traduction: «La viriditas, “verdure”, “pouvoir verdoyant” ou même “vitalité”, est associée à tout ce qui participe de la présence vivante de Dieu, y compris la nature en fleurs, la sève même (sudor, “sueur”) qui remplit les feuilles et les pousses. Il est (…) étroitement associé à l’humiditas, l’humidité. Hildegarde écrit (…) que “la grâce de Dieu brille comme le soleil et envoie ses dons de manière variée : une manière en sagesse (sapientia), une autre en viridité (uiriditate), une troisième en humidité (humiditate)». Dans sa lettre à Tenxwind, elle compare la beauté virginale de la femme à la terre, qui exhale (sudat) la verdure ou la vitalité de l’herbe. L’aridité, en revanche, représente l’incrédulité, le manque de spiritualité, l’abandon des vertus dans leur verdeur: ce qui se fane et se consume au moment du Jugement.

Pour le regard intérieur de la mystique naturaliste, capable de scruter l’invisible dans le visible, toute la création est un flux de sève verte divine et jaillissante. Hildegarde attachait une grande importance à la couleur verte, symbole de vigueur, de jeunesse, de puissance de création, d’efflorescence, de fructification, de fécondation et de régénération. Célébrer le vert pour Hildegarde, c’est reconnaître que nous faisons partie d’un tout, sans séparation, et sert à maintenir la cohésion entre l’âme et le corps. Cette pensée radicale nécessite de nouveaux mots, de nouvelles façons de penser: inventer une langue est un geste qui permet de croire que tout peut être remis en question, tout peut être imaginé à partir de nouveaux postulats.

Voici une sélection du chapitre sur les arbres de l’Ignota Lingua: une invitation à tout (re)penser, en commençant par les mots les plus courants.

Lamischiz — SAPIN

Pazimbu — NÉFLIER

Schalmindibiz — AMANDE

Bauschuz — ÉRABLE

Hamischa — AULNE

Laizscia — TILLEUL

Scoibuz — BUXE

Gramzibuz — CHÂTAIGNIER

Scoica — CHARME

Bumbirich — NOISETIER

Zaimzabuz — COING

Gruzimbuz — CERISE

Culmendiabuz — CORNOUILLER

Guskaibuz — CHÊNE D’HIVER

Gigunzibuz — FIGUE

Bizarmol — FRÊNE

Zamzila — HÊTRE

Schoimchia — ÉPICÉA

Scongilbuz — FUSAIN

Clamizibuz — LAURIER

Gonizla — ARBUSTE?

Zaschibuz — PISTACHIER LENTISQUE

Schalnihilbuz — GENÉVRIER

Pomziaz — POMME

Mizamabuz — MÛRIER

Burschiabuz — TAMARIS

Laschiabuz — SORBIER

Golinzia — PLATANE

Sparinichibuz — PÊCHE

Zirunzibuz — POIRE

Burzimibuz — PRUNE

Gimeldia — PIN

Noinz — ÉPINE DU CHRIST

Lamschiz — SUREAU

Scinzibuz — GENÉVRIER SABINE

Kisanzibuz — COTONNIER

Vischobuz — IF

Gulizbaz — BOULEAU

Scoiaz — SAULE

Wagiziaz — SAULE

Scuanibuz — MYRTE

Schirobuz — ÉRABLE

Orschibuz — CHÊNE

Muzimibuz — NOYER

Gisgiaz — CROIX-DE-MALTE

Zizanz — ÉGLANTIER

Izziroz — ARBRE À ÉPINES

Gluuiz — ROSEAU

Ausiz — CIGÜE

Florisca — BAUME

La multiplicité des communs

Les domaines de recherche du philosophe suisse Yves Citton vont de la littérature à la théorie des médias, en passant par la philosophie politique. Nous l’avons rencontré dans le cadre de notre projet Faire Commun pour discuter d’un thème central de nos recherches : celui des biens communs. Vous trouverez ci-dessous la transcription d’une partie de son intervention.

J’aimerais présenter les « communs » en essayant de nuancer une certaine image, qui n’est pas fausse mais très partielle, des biens communs comme préexistant à l’appropriation humaine. Dans le récit classique, la Terre et ses biens étaient partagés par tous les animaux et tous les bipèdes sans plume comme nous. Ensuite, selon le deuxième discours de Rousseau, l’appropriation des territoires par l’humain devient la source de tous les maux.

Cela signifie que les communs sont donnés tels quels par la nature. Il est vrai que l’air qu’on respire, par exemple, n’a pas été créé par les humains pour qu’ils ne meurent pas asphyxiés : sur Terre, il y a de l’air, et nous, les humains, en bénéficions. Il s’agit d’une certaine couche des communs qui nous est naturellement donnée, même sans savoir exactement ce que la nature signifie.

Ensuite, si on passe de l’air à l’eau, on peut se dire que ce sont des communs similaires. Sur Terre, il y a de l’eau salée et non salée, qui est potable. Sauf que si on réfléchit à la réalité de l’eau aujourd’hui, l’eau que on boit est une eau plus ou moins naturelle. On sait qu’elle peut contenir du chlore, qu’il y a des tuyaux pour la faire venir. De fait, l’eau, à mon sens, n’est pas du tout un commun naturel. C’est le résultat d’une infrastructure, qui peut être publique, privée ou associative ; elle peut être démocratique ou soumise au capitalisme. Une médiation est effectuée par la collectivité ou les institutions publiques. Afin de distinguer les biens communs, publics et privés, j’appellerais ce cas de figure plutôt le public – un État est intervenu, fait des réglementations et finance les tuyaux.

Il s’agit toujours d’un commun, mais qui a été construit par les humains, les législations, les processus politiques. La plupart du temps quand on parle de commun aujourd’hui, ces éléments y sont forcément mêlés. Même les forêts ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient avant que les humains y amènent des espèces domestiquées, des technologies. Il me semble donc plus réaliste de dire que les communs sont toujours liés à une dimension d’artificialisation humaine, et de préservation. Nous n’avons pas forcément besoin de prendre soin de l’air, il suffit de ne pas le polluer, mais nous devons préserver l’eau, les tuyaux, les infrastructures.

Il est intéressant de considérer un autre modèle un peu différent de communs : la langue. La langue ne précédait pas les humains, il n’y avait pas de langue française il y a 300 000 ans ; ce n’est pas une institution, ni une infrastructure réglementée par un État qui en prend soin et l’entretient. Le français réside à la fois dans nos têtes et entre nos têtes. À mes yeux, c’est le modèle le plus bizarre et extraordinaire du commun, qui n’existe que parce que nous le possédons : si tous les gens qui parlent français venaient à disparaître, il n’y aurait plus de français. (Si on ne prend toutefois pas en compte les livres écrits en français qui, eux, resteraient.) Savoir où se situe un commun, s’il est artificiel ou public, n’est pas une tâche aisée. Pour moi, ce que la langue met en évidence des communs, c’est le fait qu’elle peut exister sans régulation officielle. Ce n’est pas l’Académie française qui crée la langue française. La langue se reproduit par la culture, par le fait que les enfants parlent aux parents. C’est un commun : elle n’est ni totalement publique, ni totalement privée.

Image: Mattia Pajè, Il mondo ha superato se stesso (again), 2020

La langue française, l’air et l’eau sont des éléments nécessaires à notre survie, et nous sommes reconnaissants qu’ils soient à notre disposition : nous pouvons les définir comme des communs positifs. Il existe en revanche les communs négatifs, qui sont une continuation et une inversion de ces derniers. Les chercheurs Alexandre Monnin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet proposent le terme de commun négatifs pour parler des déchets nucléaires, pour ne citer que l’exemple le plus parlant. Qu’une centrale nucléaire ait un statut public ou privé ne change rien au fait que les déchets qui en résultent deviennent un problème collectif pour les centaines de milliers d’années qui suivent. Il est évident que les déchets nucléaires sont un commun, tout comme le plastique et le climat aujourd’hui. Le climat est en effet en train de devenir comme l’eau, un élément qu’il va falloir entretenir pour qu’il reste vivable. Certains communs négatifs se mêlent donc aux communs qui étaient traditionnellement vus comme positifs. Ces communs négatifs posent un problème majeur : ils permettent de nourrir nos existences (la centrale nucléaire nourrit mon ordinateur qui me permet de communiquer) mais pourrissent nos milieux de vie. Nourrir et pourrir, comme les deux faces d’une même pièce, d’un seul et même geste. L’énergie nucléaire me nourrit en électricité mais pourrit les générations à venir par la production de radioactivité.

En développant cette idée, on peut envisager la finance comme un bon exemple de commun négatif : la finance nourrit nos investissements, nourrit le budget de l’État, mais pollue nos environnements en poussant à maximiser les profits aux dépens des considérations environnementales. Comment s’en sortir ? Comment démanteler la finance ? Il est en outre encore plus intéressant de se demander si l’université n’est pas un commun négatif : il y a des connaissances, des recherches qui se font, mais son fonctionnement peut être toxique, comme avec des professeurs qui profitent de leur pouvoir sur leurs étudiants, par exemple. Ou alors toute la bureaucratie qui nous empêche de faire du bon travail en même temps qu’elle encadre ce travail et le structure. Il y a des éléments toxiques qu’il est nécessaire de démanteler, mais ce n’est pas chose aisée car ces derniers nous nourrissent. Il est donc particulièrement révélateur de faire l’exercice intellectuel de projeter une hypothèse de commun négatif sur différents sujets.

Il existe par ailleurs le concept de sous-communs, un terme défini par le poète et philosophe afro-américain Fred Moten et l’activiste et chercheur Stefano Harney. Ce terme, Undercommons en anglais, se base sur les idées politiques de la Black Radical Tradition aux États-Unis. La surreprésentation des personnes noires, en particulier des hommes noirs dans les prisons aujourd’hui aux États-Unis est dramatique, et on observe une continuité entre l’esclavage d’il y a quelques siècles et la domination raciale dans ce pays aujourd’hui. Les personnes qui sont sorties de la cale esclavagiste n’ont jamais été considérées comme des individus à part entière. Elles ont alors dû développer d’autres modes de socialité, d’alternatives à la socialisation individualiste de l’homo economicus, du petit chef d’entreprise, du bourgeois blanc. Les communautés qui ont subi des menaces de lynchage jusqu’à il y a quelques décennies et qui sont victimes aujourd’hui de violences policières, vivent dans des conditions de marginalisation ou ne jouissent en tout cas pas de la socialisation dont vous et moi, en tant que Blanc en Suisse ou en France, avons pu bénéficier. Ces personnes ont donc développé une forme de socialisation alternative, souterraine, dans une incarnation de communs très riche : une sorte de solidarité paralégale ou à moitié légale, car la loi est faite par les Blancs pour les Blancs. Au lieu d’envisager cette solidarité comme illégale, elle peut s’envisager comme une autre forme de solidarité, soustraite à la loi, qu’il est intéressant d’étudier, de respecter. Elle permet des formes de vie qui nourrissent les communs, même si elles sont moins visibles. Et elle pourrait s’avérer cruciale pour nous tous : il se peut que les infrastructures qui nourrissent nos luxes et nos formes d’individualisation économique et sociale, telles qu’on les connaît aujourd’hui, ne durent pas indéfiniment. On aurait ainsi intérêt à se familiariser avec les solidarités de survie que proposent les sous-communs. Et bien entendu, avant cela, il est important de dénoncer et de lutter contre les formes persistantes d’oppression qui pèsent sur les populations marginalisées.

J’ai eu l’occasion de travailler avec Dominique Quessada, qui a eu l’idée de jouer avec le terme de commun en proposant de l’écrire comme-un : sa réflexion étant que le commun appartient à tout le monde et à personne à la fois. Le fait même de parler de commun présuppose peut-être que le terme fait partie du discours, qu’il y a des gens qui envisagent le commun, et que derrière la dissolution de l’identité et de la propriété, les communs sont quelque chose auquel chacun peut participer : c’est le pluriel, ce n’est ni à moi, ni à toi. Surtout, écrire comme-un, c’est suggérer que l’unité (d’un certain peuple, d’une communauté) qui est souvent profilée à l’horizon des communs n’est peut-être qu’un « faire-comme-si nous étions un ». Face à des communs, nous agissons « comme-un » mais nous restons divers, différents, et parfois antagonistes entre nous.

Derrière les communs se cachent toujours deux notions. Il y a tout d’abord un principe d’unité : qui sont ceux qui parlent de « commun » ? Sur quoi se basent-ils ? En réalité, ils peuvent défendre un commun uniquement parce qu’ils sont déjà unis, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Ensuite, le commun est toujours une fiction collective : appeler quelque chose un « commun » fait qu’on l’envisage en tant que tel et qu’il développe ainsi des propriétés de commun. Un parc public est un parc public, parce qu’on décrète que c’en est un. Avec cette étiquette de bien commun, il est possible de faire dans ce parc des choses qui auraient été impossibles autrement. Mais cela reste une fiction temporaire (un « comme-si ») : un changement de régime, une vente, une occupation du lieu est toujours possible. En résumé, écrire « comme-un » avec un trait d’union, revient à poser deux questions. Premièrement, quelle est l’unité, aussi disparate soit-elle, qui nous permet de dire qu’il y a un commun ? Et deuxièmement, quelle est la part de fiction, la dynamique qui nous permet de forger un concept qui n’existe pas ? La dimension imaginaire du commun reste toujours centrale dans sa défense.

L’expérience du paysage

Dans le langage courant, le terme «paysage» englobe diverses notions : il peut désigner un écosystème, un panorama, voire une ressource économique. Il est cependant possible de mieux cerner et aborder la complexité de ce terme en se fondant sur le concept «d’expérience».

En effet, l’expérience nous met en contact avec un dehors, une altérité : dans ce contexte, le paysage n’est plus considéré comme un objet, mais plutôt comme une relation entre la société humaine et l’environnement. De plus, l’expérience nous touche émotionnellement; elle nous bouscule et nous transforme. Une telle perception du «paysage» permet de réaliser combien il donne du sens à nos vies individuelles et collectives, au point que sa transformation ou sa disparition entraîne l’effacement de repères sensibles de l’existence dans la vie de ses habitant·e·x·s. L’expérience peut également être vue comme une forme de connaissance pratique ou de sagesse. C’est le type de savoir que l’on acquiert en vivant dans un endroit, qui fait que les personnes qui habitent un paysage en deviennent les expert·e·x·s. Enfin, l’expérience, c’est aussi une forme d’expérimentation : c’est l’aspect actif de notre relation avec le monde, qui nous permet de découvrir et de créer de nouvelles connaissances et de matérialiser ce qui n’est encore que potentiel.

On peut pousser ces réflexions encore plus loin et soutenir que les êtres humains vivent de paysage—une affirmation qui peut sembler hyperbolique, mais qui prend tout son sens si on y prête attention. En effet, le paysage est la source de notre alimentation : nous habitons dans le paysage et ce dernier active en nous des représentations et des émotions. Nous entretenons une relation dynamique avec le paysage : en le modifiant, nous nous transformons aussi. Il est donc impossible d’éviter d’entrer en relation avec le paysage. Le choix même d’ignorer ou de ne pas «faire l’expérience» d’un paysage a des conséquences pratiques et symboliques.

C’est à partir de ces observations que Jean-Marc Besse a écrit «La nécessité du paysage» : un essai sur l’écologie, l’architecture et l’anthropologie, mais aussi une invitation à remettre en question nos modes d’action «paysagistes». Le philosophe français nous y met en garde contre toute action sur le paysage : une attitude qui nous place «à l’extérieur» dudit paysage, ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est tout simplement pas plausible. Agir sur un paysage signifie le fabriquer, c’est-à-dire partir d’une idée préconçue qui ne tient pas compte du fait que le paysage est un système vivant et non un objet inerte. «Agir sur met donc en œuvre un double dualisme, séparant d’une part le sujet et l’objet et, d’autre part, la forme et la matière».

Comment alors échapper à ce paradigme productif et falsifiant? Jean-Marc Besse propose un changement de perspective : il s’agit de passer de l’action sur à l’action avec, reconnaissant «dans la matière une sorte d’animation» et l’envisageant «comme un espace de propositions potentielles et de trajectoires possibles». Le but, dans ce cas, est d’interagir «de manière adaptative et dynamique», de pratiquer la transformation plutôt que la production. Agir avec signifie mettre en œuvre une négociation continue, rester ouvert à l’indétermination du processus, être en dialogue avec le paysage : en un mot, collaborer avec ce dernier.

Georg Wilson, All Night Awake, 2023

Agir avec le sol

La dimension «abiotique» du sol est abordée, entre autres disciplines, par la topographie, la pédologie, la géologie et l’hydrographie. Cependant, d’un point de vue philosophique, le sol n’est autre que le support matériel sur lequel nous vivons. Nous y construisons les bâtiments dans lesquels nous habitons et les routes que nous empruntons et c’est le sol qui rend possible l’agriculture, l’une des manifestations fondamentales, les plus anciennes et les plus complexes, de l’activité humaine. Ce sol «banal» est donc en réalité le foyer de toute une série de questions politiques, sociales et économiques primordiales et, en tant que tel, il soulève des questions essentielles. De quel type de sol, d’eau ou d’air veut-on? Les catastrophes environnementales liées à la crise climatique et à l’érosion des sols ou les conséquences de la perte de fertilité des terres agricoles et forestières imposent des réponses collectives qui mobilisent à la fois les connaissances scientifiques et les compétences techniques, ainsi que de nombreux aspects politiques et éthiques.

Agir avec les vivants

Les paysages que nous habitons, traversons et modifions (y compris le sol et le sous-sol) sont à leur tour habités, traversés et modifiés par d’autres êtres vivants, animaux et végétaux. Le philosophe Baptiste Morizot, dans son essai «Sur la piste animale», nous invite à cohabiter «dans la grande ‘géopolitique partagée’ du paysage» en essayant d’emprunter le point de vue «des animaux sauvages, des arbres qui communiquent, des sols vivants qui travaillent, des plantes alliées du potager permacole, pour voir par les yeux et se rendre sensible à leurs us et coutumes, à leurs perspectives irréductibles sur le cosmos, pour inventer des milliers de relations avec eux». Pour interpréter correctement un paysage, il est nécessaire de prendre en compte la «puissance agissante des êtres vivants» avec leur spatialité et temporalité et d’intégrer notre relation avec eux.

Agir avec les autres humains

Le paysage est une «situation collective» qui concerne également les relations interhumaines dans leurs différentes formes. Le paysage est lié aux désirs, aux représentations, aux normes, aux pratiques, aux histoires, aux attentes et il mobilise des émotions et des positions aussi diverses que le sont les volontés, les expériences et les intérêts des personnes. Agir avec les autres êtres humains signifie agir avec un ensemble complexe qui inclut des individus, des communautés et des institutions; mobiliser le champ pratique et symbolique — dans une négociation et une médiation continue.

Agir avec l’espace

Considéré à travers les outils de la géométrie, l’espace est une entité objective : on peut décrire de manière satisfaisante ses dimensions, ses proportions ou ses limites. Cependant, l’espace du paysage ne peut être défini par de simples critères de mesurabilité. En réalité, il s’agit d’un espace intrinsèquement hétérogène : «les localisations, les directions, les distances, les morphologies, les façons de les pratiquer et de les investir économiquement et émotionnellement n’y sont pas équivalentes spatialement ni qualitativement». Interpréter correctement l’espace du paysage signifie donc se rappeler que les mesures «numériques» ou «géométriques» sont nécessairement fallacieuses et que l’ensemble de géographies (économique, sociale, culturelle ou personnelle) qui le composent ne sont ni neutres, ni uniformes, ni fixes dans le temps.

Agir avec le temps

Lorsqu’on pense à la relation entre le paysage et le temps qui passe, la première image qui vient à l’esprit est celle de la croûte terrestre et des couches géologiques qui la composent ou celle de ruines archéologiques enfouies sous la surface. En somme, on imagine une sorte de «palimpseste» ordonné d’un temps passé, avec lequel toute relation est close. Le temps du paysage, cependant, doit être interprété selon des logiques plus complexes : il suffit de penser à la persistance des pratiques et des expériences dans son contexte et au fait que la destruction du paysage n’est jamais totale : il s’agit toujours d’une transformation. De plus, le temps du paysage comprend également des échelles de temps non humaines, qui demeurent incommensurables à nos yeux, telles que la géologie, la climatologie, la végétation : des temporalités auxquelles nous sommes néanmoins étroitement liés. Ainsi, le paysage reste en réalité en tension constante entre passé et présent.

«Notre époque», conclut Jean-Marc Besse, «est celle d’une crise de l’attention. […] Le paysage semble être, dans cette époque de crise de la sensibilité et de l’expérience, l’un des ‘lieux’ où la perspective d’une ‘correspondance’ avec le monde peut être retrouvée […]. En d’autres termes, le paysage […] peut être envisagé comme un dispositif d’attention au réel, et donc comme une condition fondamentale de l’activation ou de la réactivation d’une relation sensible et significative avec le monde environnant» : une fois de plus, la nécessité du paysage.

Écouter le levain

Un entretien sur les pratiques coopératives et la façon d’inclure le plus-qu’humain avec Marie Preston, artiste et maîtresse de conférences à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (Laboratoire TEAMeD / AIAC). Son travail artistique prend la forme d’une recherche visant à créer des œuvres et des documents d’expérience avec des personnes qui ne sont pas, a priori, des artistes. Ces dernières années, ses recherches ont porté sur la pratique boulangère, les écoles ouvertes et les pédagogies libertaires et institutionnelles, ainsi que sur les femmes travaillant dans le secteur du soin et de la petite enfance.

Qu’apportent les pratiques cocréatives par rapport à la participation politique ou sociale ?

Selon la philosophe Joëlle Zask la participation en politique devrait être une combinaison entre prendre part, apporter une part et recevoir une part. Les pratiques artistiques coopératives ouvrent des espaces propices aux échanges et au partage d’expériences et d’opinions, ce qu’on retrouve aussi dans les pratiques politiques par ailleurs. Cependant, la participation politique vise un but explicite, contrairement à beaucoup de pratiques artistiques coopératives qui débutent de manière «indéterminée». Leurs visées ne cessent de se transformer au fil des rencontres. C’est bien là la dimension plastique des formes relationnelles qui sont inventées dans ces pratiques.

Ensuite, le fait de rendre compte de ces expériences communes par une forme artistique sensible est évidemment la différence centrale par rapport à la participation exclusivement politique ou sociale. Il y a cependant une autre singularité notable : les groupes sont hétérogènes et la pratique fonctionne véritablement quand la singularité de chacune des voix qui constituent le collectif émerge et rend compte de la complexité. C’est une vraie richesse par rapport à d’autres formes de participation.

Pourquoi avez-vous choisi d’utiliser les termes «pratiques coopératives» ?

La cocréation est une forme de participation selon laquelle des participant·e·x·s, qui constituent un collectif, dirigent un projet artistique de manière coopérative et définissent dès l’origine ce qu’iels vont faire ensemble. L’artiste ne joue pas un rôle spécifique dans la définition de l’action, alors que, dans les pratiques coopératives, l’artiste est à l’origine de la proposition avant même l’implication des subjectivités réelles des participant·e·x·s. En vérité cependant, ce n’est jamais si simple : les deux modes de participation sont étroitement imbriqués.

Comme ce sont des processus qui s’étendent sur le temps long, avec différents niveaux d’implication, on passe parfois d’une phase où l’artiste porte le projet à une autre où le groupe s’autonomise et ainsi de suite. Il y a une certaine mobilité entre les différentes formes de participation. Je parle donc plutôt de coopération, qui laisse les diverses voix et subjectivités se mettre en avant à différents moments, plutôt que de cocréation, qui laisse moins de place à la mobilité des places et des fonctions.

Comment la nouvelle prise de conscience des subjectivités plus qu’humaines influence-t-elle les pratiques coopératives ?

Prenons l’exemple de «Levain», un projet de recherche participative dans lequel je suis impliquée en tant qu’artiste et qui réunit des scientifiques, des paysan·e·x·s boulanger·ère·x·s, des artisan·e·x·s qui ne produisent pas leur blé et des formateur·trice·x·s en boulangerie.

Ce groupe se réunit afin d’identifier l’impact de l’environnement et de l’histoire du fournil sur la biodiversité des levains. On savait au préalable que le levain des paysan·e·x·s boulanger·ère·x·s était d’une grande richesse biologique, une richesse alimentée notamment par les outils et les mains des boulanger·ère·x·s qui le manipule. Il y a là une relation véritablement sympoïétique pour reprendre Donna Haraway. La recherche consiste à savoir jusqu’où le levain se nourrit pour acquérir cette importante diversité microbienne.

Image: Fournil La Tit Ferme, 2022 © Marie Preston

Dans cette recherche, la question s’est-elle posée de savoir comment recueillir la voix du levain ?

Tout à fait. Cependant, avant cela, il y a eu tout un travail de réflexion sur la construction d’un langage commun entre scientifiques, paysan·e·x·s, boulanger·ère·x·s ou artistes – qui s’expriment chacun avec un vocabulaire particulier. Après cela, nous avons tenté de définir nos modalités de relation à cette entité vivante. Nous étions touxtes conscient·e·x·s que celle-ci nécessite un entretien particulier. Cependant, on s’est vite rendu compte que le levain nous entretient également, c’est-à-dire que sans le levain, le pain que l’on mange n’aurait pas la qualité qu’il a. La réciprocité – ce soin mutuel en quelque sorte – est donc très importante.

Ensuite, il nous est apparu qu’on ne pouvait pas faire parler le levain – il n’est pas doué de parole. En revanche, on a essayé de se projeter : si le levain était un animal ou une plante, quel serait-il? En répondant à cette question, chacun·e·x raconte ce qu’iel projette sur son propre levain. Les exemples cités révèlent des rapports très différents : de domestication pour certain·e·x·s, de cohabitation ou d’amitié pour d’autres. Se projeter conduit également à des formes d’anthropomorphisation, ce qui réduit la distance même si cela peut apparaître problématique à certains égards.