laboratoire écologie et art pour une société en transition

Arpentage

Arpentage est un projet du collectif Facteur et de least dont l’objectif est d’amplifier les voix des résident·e·x·s et à préserver le patrimoine culturel et environnemental des villages de Binn et de Bourg-Saint-Pierre dans le Valais. Géographiquement éloignés l’un de l’autre, ces villages rencontrent pourtant des problématiques similaires. Tous deux situés sur des routes principales qui reliaient autrefois la Suisse et l’Italie, ils ont été victimes de l’ouverture des tunnels transfrontaliers qui ont accéléré le déplacement des voyageurs. Jadis lieux d’étapes foisonnants et vivants, ils sont aujourd’hui délaissés au profit d’itinéraires plus rapides et deviennent des lieux reculés et sans passage où les emplois manquent, forçant les habitant·e·x·s à l’exode. Ce dépeuplement entraîne un certain nombre de conséquences, telles que la perte de la mémoire collective et de transmission des connaissances locales ainsi que l’oubli de savoir-faire traditionnels : de riches ressources qui disparaissent et qui sont fortement liées à la préservation de la biodiversité et du patrimoine écologique.

La géographie physique et anthropologique de ces deux territoires suscite des réflexions sur la relation entre l’isolement et la communication, sur la nature des espaces frontaliers, sur la relation entre les montagnes et les plaines, sur l’hospitalité, sur les déplacements, sur l’idéalisation du paysage et du tourisme, et sur les conséquences de l’anthropisation et du dépeuplement des Alpes qui en découle.

À travers le partage de savoirs et de savoirs-faire, le processus artistique et l’engagement des citoyen·ne·x·s, Arpentage mettra à l’œuvre les principes majeurs de la participation, soit l’écoute et l’identification des besoins / demandes qui émanent de la communauté́ rencontrée.

Une série de résidences nomades permettra aux artistes de mener une investigation du territoire et une réflexion sur les pistes à développer dans le projet d’un champ à l’autre, parmi lesquels une contribution cocréative à l’exposition du Musée régional de Binn et la conception d’un mécanisme de contact entre les communautés de Binn et de Bourg-Saint-Pierre.

Une communauté participante

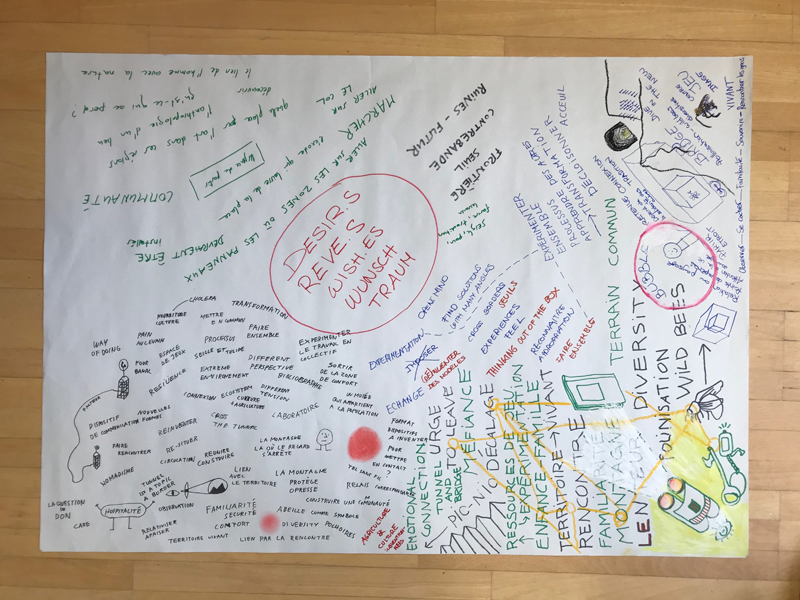

En 2023, least et le collectif Facteur ont rencontré des habitant·e·x·s, des universitaires, des activistes et des représentant·e·x·s d’institutions afin de creuser les tréfonds des mythes, des histoires et des problématiques du territoire. Les différentes compétences des personnes rencontrées, tant à Binn que dans la région d’Entremont, ont mis en lumière des aspects complémentaires et transversaux que cette recherche a intégré pour approfondir sa réflexion. Ensemble, l’équipe imagine de nouveaux cadres expérimentaux de médiation culturelle et échange sur la question de la transformation de nos pratiques et de nos métiers, afin de développer de nouveaux horizons qui entremêlent environnement, société et culture.

La recherche située

De nombreuses pistes ont été ouvertes lors de ce temps de recherche. Sur le plan culturel, la valorisation du patrimoine et des pratiques traditionnelles, telles les processions marquant le rythme des saisons ou la mise en valeur d’une collection du musée de Binn, ont été les points centraux des discussions. D’un point de vue sociétal, la recherche a mis en avant le traumatisme lié au dépeuplement et l’affaiblissement du tissu social, les conflits liés à la gestion des pâturages et les tensions entre tourisme et identité communautaire. Enfin, sur la question de l’environnement, l’installation de panneaux photovoltaïques dans les alpages, la rotation des cultures et la protection des espèces endémiques menacées, comme la tulipe de Grengiols, sont certains des enjeux majeurs qui sont apparus.

De la recherche au projet

Les rencontres et explorations d’Arpentage ont ouvert une série de pistes de conception pour la réalisation « d’un champ à l’autre / von einem Feld zum anderen », un projet artistique et curatorial cocréatif, expérimental et nomade, qui se déroulera entre 2025 et 2026. Aucune idée préétablie n’était à l’origine du projet : au contraire, c’est précisément à partir des conversations et des rencontres lors du processus de recherche que la métaphore du « champ » dans ses différentes déclinaisons a émergé comme l’élément central de la réflexion. d’un champ à l’autre est alors la concrétisation des questionnements et des perspectives qui ont émergé durant Arpentage.

newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des contenus sur nos activités, nos inspirations et nos derniers articles!

équipe artistique

Rémy Bender – artiste collectif Facteur

Basile Richon – artiste collectif Facteur

Gabrielle Rossier – architecte collectif Facteur

Christel Voeffray – artiste collectif Facteur

least remercie toutes les personnes qui ont contribué au projet en partageant leur temps, leurs savoirs et leurs ressources :

Gabriel Bender (sociologue, directeur de la résidence culturelle de Malévoz) ; Maria Anna Bertolino (anthropologue - collaboratrice scientifique CREPA - Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher) ; Luzia Carlen (historienne de l’art, muséologue, conservatrice du Musée régional de Binn et médiatrice culturelle, TWINGI, parc naturel de la vallée de Binn) ; Jean-Charles Fellay (secrétaire général CREPA - Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher) ; Stéphane Genoud (ingénieur en énergie, HES-SO Valais-Wallis, Sierre) ; Roxanne Giroud (médiatrice culturelle) ; Fanny Glassey (animatrice socioculturelle ASDE) ; Sabrina Gurten (écologiste et activiste, Grengiols) ; Mélanie Hugon-Duc (anthropologue et directrice du Musée de Bagnes) ; François Lamon (chanoine du Grand-Saint-Bernard, Martigny et Bourg-Saint-Pierre) ; Beat Tenisch (ancien président de la commune de Binn, professeur retraité, Binn) ; Andreas Weissen (ancien Secrétaire général WWF du Haut-Valais, Binn et Brigue) ; Hélène, Suzanne et Bernard (agriculteur·trice·s à la retraite, Fully).

médias

Un sol vivant

Texte

Même si nous le foulons quotidiennement nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Clôture et Pouvoir

Texte

Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne.

Arpentage

Faire commun

d'un champ à l'autre / von Feld zu Feld

Se rencontrer sur le seuil

L’automne du jardinier

Texte

“On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne”.

CROSS FRUIT (ex Verger de Rue)

Faire commun

Arpentage

Comme la petite pierre est heureuse

Texte

Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante.

Peau Pierre

Arpentage

Faire commun

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

La multiplicité des communs

Texte

Yves Citton nous parle de biens communs, de communs négatifs et de sous-communs.

Common Dreams Panarea: Flotation School

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

L’expérience du paysage

Texte

La complexité du terme «paysage» peut être mieux comprise à travers le concept d’«expérience».

Vivre le Rhône

Faire commun

Arpentage

CROSS FRUIT

Heidi 2.0

Texte

Les Alpes et «l’exotisme de proximité».

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

La sagesse du myxomycète

Texte

Même les organismes les plus simples peuvent proposer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Reporter la catastrophe

Texte

Si la fin est proche, pourquoi ne parvenons-nous pas à nous intéresser sérieusement au réchauffement global?

Common Dreams

Vivre le Rhône

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Un sol vivant

Même si nous le foulons quotidiennement et qu’il est indispensable à notre sécurité alimentaire, nous réfléchissons rarement à l’importance du sol dans nos vies. Quels rôles cruciaux le sol joue-t-il dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes ? Comment le protéger ? Et en quoi les pratiques artistiques peuvent-elles être utiles ?

Ci-dessous, un entretien avec Karine Gondret, pédologue et géomaticienne de formation, collaboratrice scientifique HES-SO et enseignante à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). Ses recherches portent principalement sur l’évaluation de la qualité des sols et leur cartographie.

Qu’est-ce que la pédologie ?

La pédologie est l’examen des sols, c’est-à-dire l’étude des interactions entre le vivant, le minéral, l’eau et l’air qui ont lieu sous nos pieds. En pédologie, on se concentre sur tout ce qui se trouve entre la surface et la couche de minéraux purs, soit environ 1,50 m de profondeur sous nos latitudes. Au-delà, lorsque seuls les minéraux sont présents, on entre dans le domaine de la géologie. Le rôle du pédologue est aussi de cartographier les sols.

Qu’entend-on par un sol de bonne qualité ?

Grossièrement, un sol de bonne qualité est un sol qui est capable d’assurer les fonctions nécessaires à la survie de l’ensemble des êtres vivants et de leur environnement. Plusieurs fonctions sont très importantes, au-delà de la plus évidente, celle de production alimentaire ou de production de biomasse. Le sol assure des fonctions d’infiltration, d’épuration et de stockage de l’eau ou encore de recyclage des nutriments et des matières organiques. Il y a aussi la fonction de réserve génétique, qui est encore très peu étudiée. La clovibactine, par exemple, est un potentiel nouvel antibiotique qui a été découvert dans le sol. Il est donc crucial de protéger cette ressource.

Quels paramètres faut-il prendre en compte pour évaluer la qualité d’un sol selon ses fonctions ?

En général, on constate que plus la teneur en « matières organiques » d’un sol est élevée, plus il est capable d’assurer ses fonctions. On entend par « matières organiques » tous les êtres vivants (vers de terre, microorganismes, bactéries…) et toutes les composés riches en carbone issus du vivant (cadavres, excréments, racines, feuilles mortes, compost, exsudats racinaires et bactériens…). Un sol qui fonctionne, c’est un sol vivant, mais pas que! Il existe plusieurs autres paramètres essentiels, comme la profondeur du sol, le pH, la texture, la porosité… Selon la fonction à protéger, certains paramètres seront plus ou moins importants. Par exemple, la fonction de support des infrastructures humaines (routes, bâtiments, etc.) va inévitablement nuire à la fonction production de biomasse. C’est pour ça que les politiques doivent faire des choix dans les fonctions qu’ils souhaitent protéger.

Pourquoi la présence de matière organique dans les sols est-elle importante ?

Les matières organiques constituent la base de l’alimentation de la faune et des micro-organismes du sol. Elles sont continuellement décomposées par la vie du sol en nutriments accessibles aux végétaux via l’eau du sol. De plus, les matières organiques améliorent la porosité du sol. La porosité est essentielle au bon développement de la vie car elle permet à l’eau riche en nutriments, à l’air et aux racines de circuler. Sans cette porosité, les échanges se font beaucoup moins bien, et par conséquent, les fonctions sont beaucoup moins bien rendus.

De plus, les matières organiques sont capables d’augmenter la capacité du sol à stocker l’eau, et d’atténuer des épisodes d’inondation dans les villes qui se situent en aval. Elle peut aussi, par ses propriétés électriques, retenir des nutriments et des polluants. De plus, les matières organiques qui sont stabilisées dans le sol renferment environ 60% du carbone de la planète. Plus il y a de matière organique dans le sol, plus on limite le réchauffement climatique, car tout le carbone qui n’est pas stocké dans les sols part dans l’atmosphère sous forme de CO2. Pour finir, par rapport à il y a une cinquantaine d’années, la plupart des sols agricoles ont vu leur teneur en matière organique diminuer de moitié. Ce qui signifie que ces sols-là vont de moins en moins bien assurer les fonctions qu’ils nous rendent.

Nous avons parlé de ce qu’est un bon sol pour les humains, mais qu’en est-il du monde « plus qu’humain » ?

Dans la définition de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le sol assure des fonctions indispensables à l’homme. Mais en vérité, ces fonctions sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et les humains en bénéficient simplement. Par exemple, de nombreux pollinisateurs ont une partie de leur cycle de vie dans le sol. Ces pollinisateurs permettent d’obtenir des fruits et de nourrir la faune, ce qui est bénéfique pour les milieux naturels. Mais ces fruits vont aussi profiter aux humains au sein des infrastructures agricoles et économiques, lorsqu’ils seront vendus. Les humains et l’environnement sont profondément interconnectés, bien que nous ayons tendance à l’oublier.

Images: Thierry Boutonnier, Comm’un sol, 2024. Photo: ©Eva Habasque.

Dans le cadre du projet de recherche Faire commun, l’artiste Thierry Boutonnier a imaginé une méthode pour évaluer de manière sensible la qualité des sols du Parc Rigot. Il a organisé un pique-nique sur une longue nappe en coton biologique, qui a ensuite été découpée en morceaux et enterrée dans différentes zones du parc. Après quelques mois, la nappe a été déterrée, et la quantité de tissu consommé grâce à la bioactivité du sol a fourni des informations concrètes sur ses caractéristiques. Qu’avez-vous observé ?

Nous n’avons pas encore terminé d’effectuer les analyses dans le parc Rigot, mais nous avons observé la capacité du sol à dégrader la matière organique à travers cette expérience. Dans le sol, les micro-organismes libèrent des enzymes qui dégradent la matière organique (ici la nappe en coton). Et nous avons observé que ces micro-organismes n’ont pas tous eu la même activité : certaines zones du parc ont été capables de dégrader la matière organique de manière très efficace, tandis que d’autres zones ont été beaucoup plus lentes. Cela signifie que dans ces zones, il y a moins de nutriments disponibles pour les plantes qui y poussent.

Souvent, on ne se rend pas compte qu’il y a une diversité de sols, même sur de petites surfaces. En ville, comme à Rigot, cette diversité est encore plus marquée, car l’homme a eu un impact très fort sur les sols. Il y a eu de nombreuses interventions – des zones ont été complètement renaturées, d’autres décapées ou ajoutées artificiellement – et cela a conduit à une juxtaposition de sols très différents. Le défi est d’identifier les zones qui fonctionnent vraiment et de les protéger.

Est-ce possible d’améliorer la qualité d’un sol ?

Quand un sol n’a pas la qualité nécessaire par rapport à une fonction, on peut intervenir pour l’améliorer, en apportant par exemple, de la matière organique ou en le décompactant (dans le respect du règlement de L’Osol en Suisse). Mais la qualité d’un sol ne s’améliore que très lentement, il faut parfois atteindre plusieurs générations humaines, parfois l’amélioration est impossible. En fait, il faut considérer que le sol est une ressource non renouvelable, car il met très longtemps à se créer : on dit qu’il augmente de 0,05 millimètre par an en moyenne. Dans les endroits très pentus, il devient même de plus en plus mince.

Il peut par ailleurs se détériorer rapidement. Il paraît solide, on le pense immuable, mais rien n’est moins vrai. Même lorsqu’on cherche à améliorer sa qualité, il faut être très précautionneux, car chaque intervention sur un sol entraîne une détérioration. C’est un processus délicat qui ne fonctionne pas toujours, on est dans l’expérimentation. Le sol, c’est l’intersection entre la physique, la biologie et la chimie. C’est un monde complexe duquel on ne sait de loin pas tout. C’est d’autant plus important de le protéger, car c’est là que se trouvent tous les nutriments des végétaux, qui en se développant forment la base de l’alimentation de tous les mammifères. Le sol est vraiment le lieu de la création de la vie.

Clôture et Pouvoir

« Nous supplions Votre Grâce afin qu’aucun seigneur d’un quelconque domaine ne puisse considérer les terres communes comme une propriété exclusive.

Nous demandons que tous les propriétaires libres ainsi que ceux qui détiennent des terres en concession puissent jouir pleinement des terres communes, en exerçant leurs droits sur celles-ci, et que les seigneurs ne puissent ni les utiliser ni en tirer profit.

Nous prions pour que les rivières restent libres et accessibles à tous pour la pêche et la navigation.

Nous demandons qu’il ne soit pas permis aux seigneurs d’acquérir des terres libres pour ensuite les relouer (…) en tirant de grands avantages personnels au détriment de vos pauvres sujets. »

Nous sommes le 6 juillet 1549. Les paysans de Wymondham, une petite ville du Norfolk en Angleterre, se révoltent. Ils traversent les champs pour abattre les haies et les clôtures des fermes et des pâturages privés, y compris le domaine de Robert Kett, qui, de manière surprenante, se joint aux protestations, donnant ainsi son nom à cette rébellion. Au fil de leur marche, ils sont rejoints par des ouvriers agricoles et des artisans venant de nombreuses autres villes et villages. Le 12 juillet, 16 000 insurgés campent à Mousehold Heath, près de Norwich, et rédigent une liste de revendications adressées au roi, comprenant celles mentionnées plus haut. Ils résisteront jusqu’à fin août, moment où plus de 3500 insurgés seront massacrés, et leurs chefs torturés et décapités. Mais qu’est-ce qui a provoqué cette insurrection ? Et pourquoi la répression a-t-elle été si sanglante ?

La soi-disant rébellion de Kett est une réaction à la pratique des « enclosures », c’est-à-dire la suppression des droits d’usage sur les terres communes. Ces terres, d’une grande importance économique et sociale, étaient gérées selon des règles et des limites établies par les communautés elles-mêmes, garantissant un équilibre entre leurs membres. Ces parcelles étaient utilisées pour le pâturage, la collecte de bois et de plantes sauvages, la fauche du foin, la pêche ou encore le passage, et incluaient même des terres agricoles partagées, où les paysans cultivaient de petites portions de terre réparties de manière éparse dans une division collective. Le système des terres communes contribuait donc à la subsistance des communautés et, en particulier, des plus démunis.

Avec les enclosures, les terres communes furent réorganisées pour créer de grands champs unifiés, délimités par des haies, des murs ou des clôtures, et réservés à l’usage exclusif des grands propriétaires ou de leurs locataires. Ce processus progressif d’appropriation des terres ne fut pas une exclusivité anglaise, mais un phénomène à grande échelle, généralisé sous diverses formes dans toute l’Europe (et encore plus violemment dans ses colonies) à partir du XVe siècle. C’est le phénomène que Karl Marx décrit dans Le Capital comme « l’accumulation primitive » : les travailleurs agricoles, privés de leurs moyens de production (la terre), sont contraints de travailler pour un salaire, ne possédant rien d’autre que leur force de travail. C’est l’un des éléments qui a conduit à l’émergence du capitalisme, un processus impliquant violence, expropriation et rupture des liens sociaux traditionnels.

Dessin: ©Anaëlle Clot.

Un autre aspect significatif des enclosures est leur impact sur le rôle des femmes. Jusqu’au Moyen Âge, une économie de subsistance prévalait en Europe, où le travail productif (comme le travail des champs) et reproductif (comme les soins) avaient une valeur équivalente. Avec le passage à une économie de marché, seul le travail produisant des marchandises fut considéré comme digne d’être rémunéré, tandis que la reproduction de la force de travail fut jugée dénuée de valeur économique. De plus, comme cela a été démontré, la perte des droits d’usage sur les terres communes a particulièrement affecté les catégories déjà discriminées, comme les femmes, qui trouvaient dans ces terres non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un espace de relations, de savoirs et de pratiques collectives.

La chercheuse féministe Silvia Federici, dans son célèbre ouvrage Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, réfléchit au lien entre la privatisation des terres et l’aggravation de la condition féminine : « Dans l’Europe précapitaliste, la subordination des femmes aux hommes était atténuée par le fait qu’elles avaient accès aux biens communs et à d’autres ressources collectives (…). Dans la nouvelle organisation du travail, chaque femme devint un bien commun, car une fois les activités domestiques définies comme un non-travail, le travail féminin commença à être perçu comme une ressource naturelle, accessible à tous, tel l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons. (…) Avec ce nouveau contrat social et sexuel, les femmes prolétaires devinrent le substitut des terres que les travailleurs avaient perdues avec les enclosures, devenant ainsi leur principal moyen de reproduction. »

Les conséquences de cette exacerbation des rapports de force entre genres furent multiples : les femmes se retrouvèrent de plus en plus confinées à l’espace domestique, dépendantes économiquement et socialement de l’autorité masculine, et contrôlées dans la gestion de leur corps par des politiques démographiques indispensables à une société dépendante des flux de force de travail. Le contrôle du corps féminin, par la condamnation de la contraception et des savoirs traditionnels liés aux soins, devint central dans la société capitaliste naissante. La chasse aux sorcières, qui frappa des milliers de femmes en Europe et en Amérique, s’inscrit dans ce contexte de répression et de contrôle.

Dans les colonies européennes, des processus analogues d’expropriation et de violence furent justifiés par une rhétorique de domination des « sauvages ». Ce schéma, basé sur l’extraction de ressources et de travail à faible coût, se poursuit encore aujourd’hui : pensons à l’appropriation des terres indigènes dans le Sud global pour l’exploitation des ressources naturelles. Capitalisme et oppression sont les deux faces d’une même médaille.

Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, écrivit : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne ! »

La pensée de Rousseau dans ce livre n’est pas exempte de problématiques et alimentera, entre autres, le dangereux mythe du « bon sauvage », qui justifiera en partie le colonialisme. Pourtant, ces mots représentent un avertissement et un espoir, nous invitant à remettre en question les fondements mêmes de la société : les structures, les institutions, les systèmes économiques ne sont pas immuables. Le changement est toujours possible, à condition d’avoir le courage de l’imaginer.

L’automne du jardinier

Le jardinier, les mains plongées dans la terre et en contact constant avec les plantes, pourrait sembler avoir un métier idyllique face aux tracas urbains. Mais, selon Karel Čapek, rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Dans son livre L’année du jardinier (1929), Čapek décrit une psychologie du jardinier pleine de problèmes, de tribulations, face au gel, à la sécheresse et aux ambitions démesurées des petits jardins urbains. Son récit, merveilleusement écrit et imprégné d’ironie, offre une réflexion sur la complexité de la nature humaine, non sans une pointe d’humour et de légerté. Nous vous proposons un bref extrait de ce livre ci-dessous.

On dit que le printemps est l’époque du bourgeonnement ; en réalité l’époque du bourgeonnement, c’est l’automne. Si nous regardons la nature, il est vrai que l’automne est la fin de l’année ; mais il est presque encore plus vrai que l’automne est le début de l’année. C’est une notion commune que les feuilles tombent en automne et je ne puis vraiment pas le nier ; je me contente de soutenir que, dans un certain sens, plus profond, l’automne est, à proprement parler, le moment où les feuilles poussent. Les feuilles se dessèchent parce que l’hiver arrive ; mais elles se dessèchent aussi parce que le printemps arrive, parce que de nouveaux bourgeons se forment, petits comme des capsules explosives qui libéreront le printemps. C’est une illusion d’optique qui nous fait voir les arbres et les arbustes dénudés, car ils sont parsemés de tout ce qui se révélera et se développera en eux au printemps. C’est une illusion d’optique que de voir les fleurs fanées en automne, car elles sont, au contraire, en train de naître. Nous disons que la nature se repose alors qu’elle va de l’avant sans voir ni entendre. Seulement elle a fermé sa boutique et tiré les rideaux ; mais derrière cette façade, elle déballe de nouvelles marchandises et les rayons se remplissent, jusqu’à plier sous le poids. Bonnes gens, c’est maintenant le vrai printemps ; ce qui n’est pas à point maintenant ne le sera pas non plus en avril. L’avenir n’est pas devant nous, car il est déjà sous les espèces de ce germe ; il est déjà parmi nous, et ce qui n’est pas à présent parmi nous n’y sera pas non plus dans l’avenir. Nous ne voyons pas les germes parce qu’ils sont sous la terre ; nous ne connaissons pas l’avenir parce qu’il est en nous. Parfois, il nous semble que nous sentons la pourriture, encombrés que nous pouvions voir tous les rejets gros et blancs qui se frayent un chemin à travers cette vieille terre de civilisation qui s’appelle « aujourd’hui », toutes les graines qui germent en secret, tous les vieux plants qui se rassemblent et se ramassent pour former un germe vivant, qui un jour éclatera pour créer une fleur vivante, si nous pouvions voir ce fourmillement caché de l’avenir au milieu de nous, il est sûr que nous dirions que notre mélancolie et notre scepticisme sont de grandes sottises et que le meilleur de tout, c’est d’être un homme vivant, je veux dire un homme qui croît.

Image: Natália Trejbalová, Few Thoughts on Floating Spores (detail), 2023.

Courtesy of the artist and Šopa Gallery, Košice. Photo: Tibor Czitó.

Comme la petite pierre est heureuse

Dans cette brève composition poétique, Emily Dickinson célèbre le bonheur d’une vie simple et indépendante, représentée par une petite pierre qui erre librement. Loin des soucis et des ambitions humaines, la pierre trouve le contentement dans son existence élémentaire. Écrit au XIXe siècle, le poème reflète la désillusion croissante face à l’industrialisation et à l’urbanisation, qui ont conduit beaucoup à aspirer à une vie plus modeste et significative.

Comme la petite pierre est heureuse,

Qui vagabonde seule sur les chemins,

Sans se soucier de sa carrière

Et sans craindre les lendemains ;

Sa robe d’un brun élémentaire

Offerte par un univers éphémère ;

Indépendante comme le soleil,

À d’autres elle s’unit ou seule étincèle,

Accomplissant son destin absolu

Dans une simplicité résolue.

Image: Altalena.

La multiplicité des communs

Les domaines de recherche du philosophe suisse Yves Citton vont de la littérature à la théorie des médias, en passant par la philosophie politique. Nous l’avons rencontré dans le cadre de notre projet Faire Commun pour discuter d’un thème central de nos recherches : celui des biens communs. Vous trouverez ci-dessous la transcription d’une partie de son intervention.

J’aimerais présenter les « communs » en essayant de nuancer une certaine image, qui n’est pas fausse mais très partielle, des biens communs comme préexistant à l’appropriation humaine. Dans le récit classique, la Terre et ses biens étaient partagés par tous les animaux et tous les bipèdes sans plume comme nous. Ensuite, selon le deuxième discours de Rousseau, l’appropriation des territoires par l’humain devient la source de tous les maux.

Cela signifie que les communs sont donnés tels quels par la nature. Il est vrai que l’air qu’on respire, par exemple, n’a pas été créé par les humains pour qu’ils ne meurent pas asphyxiés : sur Terre, il y a de l’air, et nous, les humains, en bénéficions. Il s’agit d’une certaine couche des communs qui nous est naturellement donnée, même sans savoir exactement ce que la nature signifie.

Ensuite, si on passe de l’air à l’eau, on peut se dire que ce sont des communs similaires. Sur Terre, il y a de l’eau salée et non salée, qui est potable. Sauf que si on réfléchit à la réalité de l’eau aujourd’hui, l’eau que on boit est une eau plus ou moins naturelle. On sait qu’elle peut contenir du chlore, qu’il y a des tuyaux pour la faire venir. De fait, l’eau, à mon sens, n’est pas du tout un commun naturel. C’est le résultat d’une infrastructure, qui peut être publique, privée ou associative ; elle peut être démocratique ou soumise au capitalisme. Une médiation est effectuée par la collectivité ou les institutions publiques. Afin de distinguer les biens communs, publics et privés, j’appellerais ce cas de figure plutôt le public – un État est intervenu, fait des réglementations et finance les tuyaux.

Il s’agit toujours d’un commun, mais qui a été construit par les humains, les législations, les processus politiques. La plupart du temps quand on parle de commun aujourd’hui, ces éléments y sont forcément mêlés. Même les forêts ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient avant que les humains y amènent des espèces domestiquées, des technologies. Il me semble donc plus réaliste de dire que les communs sont toujours liés à une dimension d’artificialisation humaine, et de préservation. Nous n’avons pas forcément besoin de prendre soin de l’air, il suffit de ne pas le polluer, mais nous devons préserver l’eau, les tuyaux, les infrastructures.

Il est intéressant de considérer un autre modèle un peu différent de communs : la langue. La langue ne précédait pas les humains, il n’y avait pas de langue française il y a 300 000 ans ; ce n’est pas une institution, ni une infrastructure réglementée par un État qui en prend soin et l’entretient. Le français réside à la fois dans nos têtes et entre nos têtes. À mes yeux, c’est le modèle le plus bizarre et extraordinaire du commun, qui n’existe que parce que nous le possédons : si tous les gens qui parlent français venaient à disparaître, il n’y aurait plus de français. (Si on ne prend toutefois pas en compte les livres écrits en français qui, eux, resteraient.) Savoir où se situe un commun, s’il est artificiel ou public, n’est pas une tâche aisée. Pour moi, ce que la langue met en évidence des communs, c’est le fait qu’elle peut exister sans régulation officielle. Ce n’est pas l’Académie française qui crée la langue française. La langue se reproduit par la culture, par le fait que les enfants parlent aux parents. C’est un commun : elle n’est ni totalement publique, ni totalement privée.

Image: Mattia Pajè, Il mondo ha superato se stesso (again), 2020

La langue française, l’air et l’eau sont des éléments nécessaires à notre survie, et nous sommes reconnaissants qu’ils soient à notre disposition : nous pouvons les définir comme des communs positifs. Il existe en revanche les communs négatifs, qui sont une continuation et une inversion de ces derniers. Les chercheurs Alexandre Monnin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet proposent le terme de commun négatifs pour parler des déchets nucléaires, pour ne citer que l’exemple le plus parlant. Qu’une centrale nucléaire ait un statut public ou privé ne change rien au fait que les déchets qui en résultent deviennent un problème collectif pour les centaines de milliers d’années qui suivent. Il est évident que les déchets nucléaires sont un commun, tout comme le plastique et le climat aujourd’hui. Le climat est en effet en train de devenir comme l’eau, un élément qu’il va falloir entretenir pour qu’il reste vivable. Certains communs négatifs se mêlent donc aux communs qui étaient traditionnellement vus comme positifs. Ces communs négatifs posent un problème majeur : ils permettent de nourrir nos existences (la centrale nucléaire nourrit mon ordinateur qui me permet de communiquer) mais pourrissent nos milieux de vie. Nourrir et pourrir, comme les deux faces d’une même pièce, d’un seul et même geste. L’énergie nucléaire me nourrit en électricité mais pourrit les générations à venir par la production de radioactivité.

En développant cette idée, on peut envisager la finance comme un bon exemple de commun négatif : la finance nourrit nos investissements, nourrit le budget de l’État, mais pollue nos environnements en poussant à maximiser les profits aux dépens des considérations environnementales. Comment s’en sortir ? Comment démanteler la finance ? Il est en outre encore plus intéressant de se demander si l’université n’est pas un commun négatif : il y a des connaissances, des recherches qui se font, mais son fonctionnement peut être toxique, comme avec des professeurs qui profitent de leur pouvoir sur leurs étudiants, par exemple. Ou alors toute la bureaucratie qui nous empêche de faire du bon travail en même temps qu’elle encadre ce travail et le structure. Il y a des éléments toxiques qu’il est nécessaire de démanteler, mais ce n’est pas chose aisée car ces derniers nous nourrissent. Il est donc particulièrement révélateur de faire l’exercice intellectuel de projeter une hypothèse de commun négatif sur différents sujets.

Il existe par ailleurs le concept de sous-communs, un terme défini par le poète et philosophe afro-américain Fred Moten et l’activiste et chercheur Stefano Harney. Ce terme, Undercommons en anglais, se base sur les idées politiques de la Black Radical Tradition aux États-Unis. La surreprésentation des personnes noires, en particulier des hommes noirs dans les prisons aujourd’hui aux États-Unis est dramatique, et on observe une continuité entre l’esclavage d’il y a quelques siècles et la domination raciale dans ce pays aujourd’hui. Les personnes qui sont sorties de la cale esclavagiste n’ont jamais été considérées comme des individus à part entière. Elles ont alors dû développer d’autres modes de socialité, d’alternatives à la socialisation individualiste de l’homo economicus, du petit chef d’entreprise, du bourgeois blanc. Les communautés qui ont subi des menaces de lynchage jusqu’à il y a quelques décennies et qui sont victimes aujourd’hui de violences policières, vivent dans des conditions de marginalisation ou ne jouissent en tout cas pas de la socialisation dont vous et moi, en tant que Blanc en Suisse ou en France, avons pu bénéficier. Ces personnes ont donc développé une forme de socialisation alternative, souterraine, dans une incarnation de communs très riche : une sorte de solidarité paralégale ou à moitié légale, car la loi est faite par les Blancs pour les Blancs. Au lieu d’envisager cette solidarité comme illégale, elle peut s’envisager comme une autre forme de solidarité, soustraite à la loi, qu’il est intéressant d’étudier, de respecter. Elle permet des formes de vie qui nourrissent les communs, même si elles sont moins visibles. Et elle pourrait s’avérer cruciale pour nous tous : il se peut que les infrastructures qui nourrissent nos luxes et nos formes d’individualisation économique et sociale, telles qu’on les connaît aujourd’hui, ne durent pas indéfiniment. On aurait ainsi intérêt à se familiariser avec les solidarités de survie que proposent les sous-communs. Et bien entendu, avant cela, il est important de dénoncer et de lutter contre les formes persistantes d’oppression qui pèsent sur les populations marginalisées.

J’ai eu l’occasion de travailler avec Dominique Quessada, qui a eu l’idée de jouer avec le terme de commun en proposant de l’écrire comme-un : sa réflexion étant que le commun appartient à tout le monde et à personne à la fois. Le fait même de parler de commun présuppose peut-être que le terme fait partie du discours, qu’il y a des gens qui envisagent le commun, et que derrière la dissolution de l’identité et de la propriété, les communs sont quelque chose auquel chacun peut participer : c’est le pluriel, ce n’est ni à moi, ni à toi. Surtout, écrire comme-un, c’est suggérer que l’unité (d’un certain peuple, d’une communauté) qui est souvent profilée à l’horizon des communs n’est peut-être qu’un « faire-comme-si nous étions un ». Face à des communs, nous agissons « comme-un » mais nous restons divers, différents, et parfois antagonistes entre nous.

Derrière les communs se cachent toujours deux notions. Il y a tout d’abord un principe d’unité : qui sont ceux qui parlent de « commun » ? Sur quoi se basent-ils ? En réalité, ils peuvent défendre un commun uniquement parce qu’ils sont déjà unis, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Ensuite, le commun est toujours une fiction collective : appeler quelque chose un « commun » fait qu’on l’envisage en tant que tel et qu’il développe ainsi des propriétés de commun. Un parc public est un parc public, parce qu’on décrète que c’en est un. Avec cette étiquette de bien commun, il est possible de faire dans ce parc des choses qui auraient été impossibles autrement. Mais cela reste une fiction temporaire (un « comme-si ») : un changement de régime, une vente, une occupation du lieu est toujours possible. En résumé, écrire « comme-un » avec un trait d’union, revient à poser deux questions. Premièrement, quelle est l’unité, aussi disparate soit-elle, qui nous permet de dire qu’il y a un commun ? Et deuxièmement, quelle est la part de fiction, la dynamique qui nous permet de forger un concept qui n’existe pas ? La dimension imaginaire du commun reste toujours centrale dans sa défense.

L’expérience du paysage

Dans le langage courant, le terme «paysage» englobe diverses notions : il peut désigner un écosystème, un panorama, voire une ressource économique. Il est cependant possible de mieux cerner et aborder la complexité de ce terme en se fondant sur le concept «d’expérience».

En effet, l’expérience nous met en contact avec un dehors, une altérité : dans ce contexte, le paysage n’est plus considéré comme un objet, mais plutôt comme une relation entre la société humaine et l’environnement. De plus, l’expérience nous touche émotionnellement; elle nous bouscule et nous transforme. Une telle perception du «paysage» permet de réaliser combien il donne du sens à nos vies individuelles et collectives, au point que sa transformation ou sa disparition entraîne l’effacement de repères sensibles de l’existence dans la vie de ses habitant·e·x·s. L’expérience peut également être vue comme une forme de connaissance pratique ou de sagesse. C’est le type de savoir que l’on acquiert en vivant dans un endroit, qui fait que les personnes qui habitent un paysage en deviennent les expert·e·x·s. Enfin, l’expérience, c’est aussi une forme d’expérimentation : c’est l’aspect actif de notre relation avec le monde, qui nous permet de découvrir et de créer de nouvelles connaissances et de matérialiser ce qui n’est encore que potentiel.

On peut pousser ces réflexions encore plus loin et soutenir que les êtres humains vivent de paysage—une affirmation qui peut sembler hyperbolique, mais qui prend tout son sens si on y prête attention. En effet, le paysage est la source de notre alimentation : nous habitons dans le paysage et ce dernier active en nous des représentations et des émotions. Nous entretenons une relation dynamique avec le paysage : en le modifiant, nous nous transformons aussi. Il est donc impossible d’éviter d’entrer en relation avec le paysage. Le choix même d’ignorer ou de ne pas «faire l’expérience» d’un paysage a des conséquences pratiques et symboliques.

C’est à partir de ces observations que Jean-Marc Besse a écrit «La nécessité du paysage» : un essai sur l’écologie, l’architecture et l’anthropologie, mais aussi une invitation à remettre en question nos modes d’action «paysagistes». Le philosophe français nous y met en garde contre toute action sur le paysage : une attitude qui nous place «à l’extérieur» dudit paysage, ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est tout simplement pas plausible. Agir sur un paysage signifie le fabriquer, c’est-à-dire partir d’une idée préconçue qui ne tient pas compte du fait que le paysage est un système vivant et non un objet inerte. «Agir sur met donc en œuvre un double dualisme, séparant d’une part le sujet et l’objet et, d’autre part, la forme et la matière».

Comment alors échapper à ce paradigme productif et falsifiant? Jean-Marc Besse propose un changement de perspective : il s’agit de passer de l’action sur à l’action avec, reconnaissant «dans la matière une sorte d’animation» et l’envisageant «comme un espace de propositions potentielles et de trajectoires possibles». Le but, dans ce cas, est d’interagir «de manière adaptative et dynamique», de pratiquer la transformation plutôt que la production. Agir avec signifie mettre en œuvre une négociation continue, rester ouvert à l’indétermination du processus, être en dialogue avec le paysage : en un mot, collaborer avec ce dernier.

Georg Wilson, All Night Awake, 2023

Agir avec le sol

La dimension «abiotique» du sol est abordée, entre autres disciplines, par la topographie, la pédologie, la géologie et l’hydrographie. Cependant, d’un point de vue philosophique, le sol n’est autre que le support matériel sur lequel nous vivons. Nous y construisons les bâtiments dans lesquels nous habitons et les routes que nous empruntons et c’est le sol qui rend possible l’agriculture, l’une des manifestations fondamentales, les plus anciennes et les plus complexes, de l’activité humaine. Ce sol «banal» est donc en réalité le foyer de toute une série de questions politiques, sociales et économiques primordiales et, en tant que tel, il soulève des questions essentielles. De quel type de sol, d’eau ou d’air veut-on? Les catastrophes environnementales liées à la crise climatique et à l’érosion des sols ou les conséquences de la perte de fertilité des terres agricoles et forestières imposent des réponses collectives qui mobilisent à la fois les connaissances scientifiques et les compétences techniques, ainsi que de nombreux aspects politiques et éthiques.

Agir avec les vivants

Les paysages que nous habitons, traversons et modifions (y compris le sol et le sous-sol) sont à leur tour habités, traversés et modifiés par d’autres êtres vivants, animaux et végétaux. Le philosophe Baptiste Morizot, dans son essai «Sur la piste animale», nous invite à cohabiter «dans la grande ‘géopolitique partagée’ du paysage» en essayant d’emprunter le point de vue «des animaux sauvages, des arbres qui communiquent, des sols vivants qui travaillent, des plantes alliées du potager permacole, pour voir par les yeux et se rendre sensible à leurs us et coutumes, à leurs perspectives irréductibles sur le cosmos, pour inventer des milliers de relations avec eux». Pour interpréter correctement un paysage, il est nécessaire de prendre en compte la «puissance agissante des êtres vivants» avec leur spatialité et temporalité et d’intégrer notre relation avec eux.

Agir avec les autres humains

Le paysage est une «situation collective» qui concerne également les relations interhumaines dans leurs différentes formes. Le paysage est lié aux désirs, aux représentations, aux normes, aux pratiques, aux histoires, aux attentes et il mobilise des émotions et des positions aussi diverses que le sont les volontés, les expériences et les intérêts des personnes. Agir avec les autres êtres humains signifie agir avec un ensemble complexe qui inclut des individus, des communautés et des institutions; mobiliser le champ pratique et symbolique — dans une négociation et une médiation continue.

Agir avec l’espace

Considéré à travers les outils de la géométrie, l’espace est une entité objective : on peut décrire de manière satisfaisante ses dimensions, ses proportions ou ses limites. Cependant, l’espace du paysage ne peut être défini par de simples critères de mesurabilité. En réalité, il s’agit d’un espace intrinsèquement hétérogène : «les localisations, les directions, les distances, les morphologies, les façons de les pratiquer et de les investir économiquement et émotionnellement n’y sont pas équivalentes spatialement ni qualitativement». Interpréter correctement l’espace du paysage signifie donc se rappeler que les mesures «numériques» ou «géométriques» sont nécessairement fallacieuses et que l’ensemble de géographies (économique, sociale, culturelle ou personnelle) qui le composent ne sont ni neutres, ni uniformes, ni fixes dans le temps.

Agir avec le temps

Lorsqu’on pense à la relation entre le paysage et le temps qui passe, la première image qui vient à l’esprit est celle de la croûte terrestre et des couches géologiques qui la composent ou celle de ruines archéologiques enfouies sous la surface. En somme, on imagine une sorte de «palimpseste» ordonné d’un temps passé, avec lequel toute relation est close. Le temps du paysage, cependant, doit être interprété selon des logiques plus complexes : il suffit de penser à la persistance des pratiques et des expériences dans son contexte et au fait que la destruction du paysage n’est jamais totale : il s’agit toujours d’une transformation. De plus, le temps du paysage comprend également des échelles de temps non humaines, qui demeurent incommensurables à nos yeux, telles que la géologie, la climatologie, la végétation : des temporalités auxquelles nous sommes néanmoins étroitement liés. Ainsi, le paysage reste en réalité en tension constante entre passé et présent.

«Notre époque», conclut Jean-Marc Besse, «est celle d’une crise de l’attention. […] Le paysage semble être, dans cette époque de crise de la sensibilité et de l’expérience, l’un des ‘lieux’ où la perspective d’une ‘correspondance’ avec le monde peut être retrouvée […]. En d’autres termes, le paysage […] peut être envisagé comme un dispositif d’attention au réel, et donc comme une condition fondamentale de l’activation ou de la réactivation d’une relation sensible et significative avec le monde environnant» : une fois de plus, la nécessité du paysage.

Heidi 2.0

En 1668, Johannes Hofer décrivait, dans sa thèse de médecine à l’université de Bâle, un curieux trouble physique et mental qui affectait les mercenaires suisses au service du roi de France Louis XIV. À cette affection, dont les symptômes étaient des pensées noires, des crises de larmes, de l’anxiété, des palpitations, de l’anorexie, de l’insomnie et un désir obsessionnel de retour dans son pays natal, le médecin alsacien donnait le nom de «nostalgie» : un néologisme inventé en combinant les mots grecs nostos (retour à la maison) et algìa (douleur). Dans des études ultérieures, l’origine de la nostalgie était attribuée à de prétendues lésions cérébrales causées par le son des cloches sur le cou des vaches en pâture ou à l’effet de l’écoute de chants de montagne qui plongeaient les jeunes Suisses éloignés de leur terre natale dans un état prostrant de delirium melancholicum.

Le fait que des gardes suisses soient à l’origine de l’invention du mot «nostalgie» n’est pas une coïncidence : en effet, les vallées alpines ont subi de multiples vagues d’émigration et de dépeuplement depuis l’Antiquité, avec une intensité et des causes différentes selon la période. Ce n’est toutefois qu’après la Seconde Guerre mondiale que le phénomène migratoire devient habituel, se transformant même en véritable hémorragie. Les villes offrent des emplois plus stables, indépendants des conditions climatiques et des saisons, ainsi qu’une gamme de services et d’opportunités sans commune mesure avec la vie dans les vallées et les maigres revenus tirés des produits de la montagne. Les administrations locales ne voient pas d’autres solutions: il faut investir dans des infrastructures hôtelières rentables, en lien avec le tourisme et le ski, ou accepter ce dépeuplement. Or, le tourisme hivernal s’accompagne d’un processus rapide d’urbanisation qui remodèle le paysage montagnard.

Dès les années 1960, les stations de ski, les hôtels et les résidences secondaires prolifèrent donc de façon incontrôlée, répondant à la demande de consommation et de loisirs des classes moyennes urbaines. Et c’est précisément cette relation entre une vie urbaine de moins en moins vivable et une représentation idéalisée des Alpes qui est à l’origine de ce mouvement : la Suisse se présente déjà sous cet angle aux premiers touristes britanniques et américain·e·x·s au XIXe siècle, incarné par l’atmosphère arcadienne de «Heidi», le roman de Johanna Louise Spyri, publié en 1880 et voué à marquer l’imaginaire alpin jusqu’à nos jours. Alors que le roman de Johanna Louise Spyri tente de problématiser de manière complexe le changement des modes de vie dans les Alpes résultant de l’industrialisation, la narration dominante autour de la figure de Heidi se concentre sur une tension non résolue entre la ville et la montagne, représentant la vie de Heidi comme saine et «naturelle» par rapport à celle de sa cousine Klara, malade et piégée dans l’artificialité des habitudes urbaines. Cette interprétation erronée témoigne d’une distinction entre nature et culture qui nuit profondément à la capacité d’aborder de manière réaliste les modèles de développement des Alpes.

Parallèlement aux infrastructures hôtelières, de nouvelles routes asphaltées se dessinent, réduisant ainsi la mobilité capillaire qui, pendant des siècles, a uni les petites localités des vallées entre elles. Comme le raconte Marco Albino Ferrari dans son «Assalto alle Alpi» (L’Assaut sur les Alpes), «la voiture, paradoxalement, a rendu les montagnes moins habitables et plus éloignées. Le domaine dans lequel vivait de nombreuses espèces s’est retrouvé comprimé le long des axes du système routier principal, dans une forme d’urbanisme linéaire où tout doit être à portée de moteur. […] Le centre devient le fond de la vallée, à côté de la rivière canalisée pour éviter toute inondation et réduire les zones inutilisables des plaines inondables. Et c’est dans cette géographie mentale inversée par rapport aux siècles précédents que les versants des vallées deviennent de plus en plus sauvages, inconnus et éloignés de tout. La montagne se divise intérieurement et perd ces versants; ces espaces de moyenne altitude qui, dans l’expérience indigène, constituaient le cœur du système montagneux deviennent synonymes de terres de haute altitude, où la neige permet une consommation ludique du territoire à la verticale.»

Une cinquantaine d’années plus tard, on se rend compte que la redistribution espérée des opportunités et des richesses entre les communautés locales est en fait un mirage destiné à s’inverser en l’espace de quelques années. Les capitales du ski qui polarisent le regard du grand public ne sont qu’une partie minoritaire des 6 100 communes des Alpes : une poignée de noms parmi une multitude souvent inconnue de villes et de villages marqués par l’isolement et l’oubli. Le dépeuplement que l’on voulait éviter a pris de l’ampleur, se transformant en véritable exode. Dans certaines vallées intérieures, la naissance d’un enfant ou l’emménagement d’un jeune couple devient un fait marquant.

EPFL, École polytechnique fédérale de Lausanne, Modèle des Alpes, Lausanne, Suisse. Extrait du film Alps. ©Armin Linke, 2001.

D’autre part, même les stations de ski les plus célèbres ne sont plus en sécurité. La masse glaciaire des Alpes a diminué de 50 % depuis le début du XXe siècle, les chutes de neige sont de plus en plus rares et les températures augmentent. Le déplacement de la ligne d’enneigement a laissé les petites stations de ski de basse altitude dans un état d’abandon et de dépression, auquel elles réagissent par des travaux palliatifs, en déplaçant les remontées mécaniques quelques centaines de mètres plus haut ou en multipliant les canons à neige artificielle. Si de telles opérations ne sont que des palliatifs destinés à colmater les brèches pour quelques saisons supplémentaires, on en arrive même à des gestes grotesques comme le creusement d’une piste de ski dans un glacier, comme ce fut le cas récemment pour le glacier du Théodule à Zermatt à l’occasion de la Coupe du monde de ski. On répond à la crise de l’industrie du ski par un acharnement thérapeutique plutôt qu’en proposant des alternatives.

Depuis deux décennies, l’économie fondée sur les sports d’hiver et l’or blanc est en crise, comme le sont les modèles de consommation urbains qui la sous-tendent. Une nouvelle approche de la montagne est en train de naître, celle du «minimalisme alpin», qui privilégie la frugalité du refuge de montagne et le «slow tourism», comme une solution antimoderniste à la station d’altitude. Si cette nouvelle transformation a le mérite d’éviter les dysfonctionnements liés à la coupure nette entre haute et basse saison, il s’agit là encore d’une déformation. Avec l’apparition de vieux outils agricoles sur les façades des chalets (pas toujours d’origine locale), de chaudrons de cuivre suspendus dans les restaurants ou de vêtements traditionnels pour habiller les serveur·euse·s est né ce que l’anthropologue Annibale Salsa appelle «l’exotisme de proximité», soit une forme d’authenticité posturale et anti-technologique— Heidi en version 2.0, en d’autres mots.

Cette approche est paradoxale, même à première vue. Dans «Fragments d’une montagne», Nicolas Nova décrit le paysage de Conches, dans le Haut-Valais : «Dans ce coin des Alpes où le Rhône n’est encore qu’une petite rivière proche de sa source, une quantité de réseaux parcourent la vallée : câbles électriques aériens, routes, tunnels et voie sommitale accessible uniquement en été, voie ferrée du Matterhorn-Gotthard Bahn (qui transporte autant les passagers que les véhicules en ferroutage pour éviter le col de la Furka), pistes de ski de fond ou de raquettes constellées de panneaux orange Swissgas rappelant la présence du gazoduc souterrain. Impression d’observer une montagne-machine, avec cette ossature technique qui convertit l’environnement en infrastructure productive. Hybridation façon Victor Frankenstein, faite de géologie et de pylônes électriques, de cavités, de rails, de barrages, de bunkers plus ou moins vigoureux, de téléphériques, de tuyaux, de routes, d’antennes de téléphonie mobile ou de rivières au cours rectifié. La montagne-machine, un motif récurrent dans les Alpes, avec les cours d’eaux, les fonds de vallée, les reliefs recouverts de tout cet appareillage».

L’anthropisation des Alpes n’est pas un phénomène nouveau : pendant des milliers d’années, l’espèce humaine a habité cette chaîne de montagnes, s’accommodant ingénieusement de la rareté des ressources et des complications de la vie sur les pentes, trouvant des solutions spécifiques pour coexister en symbiose avec les autres espèces de son écosystème. Aujourd’hui, en raison de la disparition des pratiques traditionnelles d’agriculture et d’élevage au profit du tourisme, les étendues sauvages dans les Alpes sont aussi importantes qu’elles l’étaient au Moyen-Âge. Malgré cela, l’équilibre du passé s’est rompu, si l’on accepte que le récit public est au service de ceux qui sont convaincus que les Alpes doivent être «valorisées» et qu’elles ne sont pas une valeur en soi. Comment retrouver un regard honnête et réaliste sur la montagne ? Comment revenir à l’habiter au lieu de l’exploiter ? Si un sentier n’est pas parcouru, il disparaît en peu de temps. La dégradation des sentiers n’est pas due à la sur-fréquentation, mais à l’oubli.

La sagesse du myxomycète

Texte

Common Dreams

Peau Pierre

Faire commun

CROSS FRUIT

Arpentage

d’un champ à l’autre / von Feld zu Feld

Le physarum polycephalum est une espèce étrange de myxomycète, constitué d’une membrane à l’intérieur de laquelle flottent plusieurs noyaux, raison pour laquelle on le considère comme un être «acellulaire», c’est-à-dire ni monocellulaire, ni multicellulaire. Malgré la simplicité de sa structure, il présente des caractéristiques remarquables: le physarum polycephalum peut résoudre des problèmes complexes et se déplacer dans l’espace en se déployant en «tentacules», ce qui en fait un sujet passionnant pour les expériences scientifiques.

Le problème du voyageur de commerce est un problème algorithmique bien connu qui vise à optimiser les déplacements dans un réseau de chemins possibles. À l’aide d’une carte, des scientifiques de l’université d’Hokkaido ont placé un flocon d’avoine, dont se nourrit le physarum, sur les principaux carrefours du réseau de transport public de Tokyo. Libre de se déplacer sur la carte, le physarum a déployé ses tentacules qui, à la stupéfaction générale, ont rapidement reproduit les itinéraires réels des transports publics. Le mécanisme est très efficace: les tentacules s’étirent à la recherche de nourriture; si elles n’en trouvent pas, elles sécrètent une substance qui leur signale de ne pas poursuivre ce même itinéraire.

On aime envisager l’intelligence comme une chose incarnée, centralisée, qui se fonde sur la représentation. Le physarum nous apprend que ce n’est pas toujours le cas et que même les organismes les plus simples peuvent parfois suggérer de nouvelles façons de penser, d’agir et de collaborer.

Reporter la catastrophe

Si la fin est proche, pourquoi ne parvenons-nous pas à nous intéresser sérieusement au réchauffement global? Comment sortir de l’apathie de notre éternel présent? L’article qui suit est tiré de MEDUSA, une newsletter italienne qui traite des changements climatiques et culturels, publiée par Matteo De Giuli et Nicolò Porcelluzzi en collaboration avec NOT. Elle sort tous les deux mercredis et vous pouvez vous inscrire ici. En 2021, MEDUSA est aussi devenue un livre.

There is no alternative était l’un des slogans de Margaret Thatcher: le bien-être, les services, la croissance économique sont des objectifs qu’on ne peut atteindre qu’en parcourant la voie du libre marché. Aujourd’hui, quarante ans plus tard, dans un monde bâti sur ces promesses électorales, There is no alternative résonne plutôt comme un sombre constat, une devise qui trace les limites de l’imaginaire collectif: il n’y a pas d’alternative au système dans lequel nous vivons. Même lorsque nous sommes touché•e•x•s par la crise, même lorsque nous sommes confronté•e•x•s à des difficultés, à l’exploitation et aux inégalités, nous demeurons somme toute impuissante•x•s face à cet état de choses. Il n’y a pas d’issue — ou nous ne la voyons pas: l’espace du possible est désormais circonscrit.

Pourquoi ne parvenons-nous pas à nous intéresser sérieusement au réchauffement global? Parce que c’est l’un de ces systèmes complexes qui — ainsi que l’affirment Nick Srnicek et Alex Williams dans Inventing the Future — «opèrent à des échelles temporelles et spatiales qui dépassent la capacité de perception d’un individu» et dont les effets sont «si importants, que situer exactement notre expérience dans leur contexte s’avère impossible». Bref, le problème climatique est aussi la conséquence d’un problème cognitif. Nous errons dans les couloirs d’un édifice vaste et articulé, où à notre action ne correspond pas une réaction directe et immédiate et nous ne possédons aucune boussole éthique claire pour nous aider à nous orienter.

C’est justement pour approfondir ces sujets que j’ai décidé de lire What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming (dorénavant WWTAWWTNTAGW), un essai du psychologue et économiste norvégien Per Espen Stoknes, un livre que j’ai longtemps hésité à lire pour une série de raisons qui ne se sont avérées qu’en partie valables. Tout d’abord, il y avait mon parti pris vaguement scientiste: malgré mon intérêt pour cet argument, la quatrième de couverture de WWTAWWTNTAGW évoque plus le rabat d’un livre de self-help que celui d’un ouvrage de vulgarisation sérieux. La voici: «Stoknes montre comment re-raconter l’histoire du changement climatique, en créant en même temps des actions positives et significatives pouvant être soutenues également par les négationnistes». Puis, il y avait le titre, WWTAWWTNTAGW, qui paraphrase maladroitement le titre déjà le plus amplement paraphrasé de l’histoire des titres de la littérature mondiale. Enfin — sans entrer en profondeur — il y avait le spectre de l’autre essai publié par Per Espen Stoknes en 2009, dont la couverture à elle seule continue à me provoquer un malaise insurmontable: Money & Soul: A New Balance Between Finance and Feelings.

Mettant de côté, du moins pour le moment, la morgue qui m’empêchait d’attaquer la lecture de WWTAWWTNTAGW, j’ai découvert un livre léger contenant plusieurs idées intéressantes. En bref: pourquoi sommes-nous si peu intéressé•e•x•s au changement climatique et à notre avenir? Pourquoi le percevons-nous comme un problème abstrait et lointain? Quelles sont les barrières cognitives qui nous calment, nous tranquillisent et nous empêchent d’avoir une once de vive préoccupation pour le sort de la planète? Stoknes en identifie cinq qui, résumées et condensées, sont plus ou moins celles-ci:

La distance. Le problème climatique est un enjeu encore lointain pour beaucoup d’entre nous et à bien des égards. Si les inondations, la sécheresse et les incendies sont de plus en plus fréquents, ils ne frappent encore qu’une petite partie de la planète. Les impacts les plus lourds sont encore loin devant nous, dans un siècle ou plus.

L’apocalypse. Le changement climatique est raconté comme un désastre insurmontable qui entraînera des pertes, des coûts et des sacrifices: l’instinct humain nous pousse à éviter ce sujet. Nous sommes prévisiblement contraires au deuil. L’absence d’offre de solutions pratiques renforce notre impuissance et les messages catastrophiques nous impactent. On nous a dit tellement de fois «la fin est proche» que cela ne nous affecte plus.

La dissonance. Lorsque ce que nous savons (utiliser de l’énergie fossile participe au réchauffement global) entre en conflit avec ce que nous sommes obligé•e•x•s de faire ou que nous finissons de toute façon par faire (conduire, prendre l’avion, manger de la viande de bœuf), une dissonance cognitive s’installe en nous. Pour en sortir, nous sommes poussé•e•x•s à mettre en doute ou à sous-estimer ce dont nous sommes certains (les faits) afin de mener plus confortablement notre vie quotidienne.

La négation. Lorsque nous nions, nous ignorons ou nous évitons de reconnaître certains faits inquiétants que nous savons être «vrais» concernant le changement climatique, nous cherchons un refuge contre la peur et le sentiment de culpabilité qu’ils induisent en nous et contre l’atteinte à notre mode de vie. Le déni est un mécanisme d’autodéfense qui ne repose pas sur l’ignorance, la stupidité ou le manque d’information d’une personne.

L’identité. Nous filtrons les informations en fonction de notre identité personnelle et culturelle. Nous cherchons les informations qui confirment les valeurs et les présuppositions déjà présentes dans notre esprit. Notre appartenance culturelle prime sur les faits. Si de nouvelles recommandations nous demandaient de changer, probablement nous ne les accueillerions pas. Nous sommes réfractaires aux demandes de changer notre identité personnelle.

Bien évidemment, des centaines d’autres raisons nous éloignent encore d’une stratégie de mitigation du changement climatique: les intérêts économiques, la lenteur des diplomaties, les conflits entre les modèles de développement, les États-Unis, l’Inde, l’égoïsme tout court, Le grand dérangement et tout ce que nous avons si bien appris à connaître au fil des ans. Mais Per Espen Stoknes suggère empiriquement un chemin à suivre. Le catastrophisme et l’alarmisme ne marchent pas. Il nous faut trouver un autre ton pour sortir de l’apathie de notre éternel présent.

Image: Le Grosser Aletsch, 1900 Photoglob Wehrli © Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv/ 2021 Fabiano Ventura - © Macromicro Association.